The Porn wars is over

1981

La canadienne Bonnie Sherr Klein, qui n’est autre que la mère de l’auteur Naomi Klein sort Not A Love Story, un film féministe anti-porno. Le documentaire joue sur trois niveaux. Le niveau documentaire classique consiste en un mix d’interviews de figures féministes anti-porno dont Kate Millet et Susan Griffin, auteur de Pornography and silence [[Pornography and Silence, Culture’s revenge against nature, New York, Harper & Row, 1981.. Le film emprunte également à la rhétorique de la conversion comme l’a très bien fait remarquer Linda Willams [[Merci à Linda Williams de m’avoir indiqué l’existence de ce film lors d’une interview réalisée à l’université de Berkeley en août 2005., via un micro-récit rondement mené. Linda Lee Tracey, strip-teaseuse burlesque de son état doit renoncer à sa carrière. Elle a beau affirmer au début du film qu’elle se sent empowered au sens féministe [[Sur l’empowerment féministe et plus particulièrement la sensation d’empowerment que procure la danse et le strip, cf la strip literature et plus particulièrement les articles de Vicky Funari (« Naked, naughty, nasty : peep show reflections », pp. 19-35), Tawnya Dudash (« Peepshow feminism », pp. 98-118) et Siobhan Brooks (« Dancing towards freedom », pp. 256-258) in Jill Nagle, Whores and other feminists, New York & Londres, Routledge, 1997. du terme quand elle travaille, qu’elle contrôle ses actes, qu’elle les définit performativement comme une parodie de l’érotisme et de de la féminité, qu’elle n’a pas le sentiment que le strip soit synonyme de dégradation des femmes, la prise de conscience féministe anti-porno opère alors qu’elle pose pour Huslter à la fin du film. Enfin, la propagande visuelle du film est conforme à la plupart des actions féministes menées contre l’industrie du porno avant l’arrivée de la vidéo : ce sont des images SM, généralement de bondage (uniquement de femmes) qui sont utilisées dans les picketing devant les peep show et les cinémas pornos pour symboliser l’oppression des femmes par l’industrie pornographique que vient renforcer l’utilisation raciste mais habituelle dans le féminisme blanc occidental de l’homologie entre domination sexuelle des femmes blanches et « esclavage ».

Très proche du discours féministe états-unien antiporno et notamment du WAVPM (Women Against Violence in Pornography and the Media) issu de la première conférence intitulée Women Against Violence Against Women (WAVAW) qui s’est tenue en 1976 à Los Angeles, Not a love story intervient en pleines sex wars [[L’ouvrage de Lisa Duggan et Nan D.Hunter, Sex Wars, Sexual dissent and political culture (New York & Londres, Routledge, 1995) est une excellente analyse et synthèse de la sex wars états-unienne.. Les picketing féministes anti-porno sur la 42ème rue, ridiculisés in situ par Camille Paglia dans le court métrage que lui consacre Monika Treut en 1992 [[Dr Paglia fait partie d’une série de courts-métrages tous consacrés à des viragos d’où le titre du film : Female Misbehaviour. Le premier court métrage Bondage met en scène Carole, membre de la LSM (Lesbian Sex Mafia de New York) qui explique les tenants et les aboutissants de sa sexualité S/M. ont commencé en 1972 et la guerre contre le SM va rebondir avec l’arrivée de Samois, un groupe lesbian/féministe S/M [[Samois fait référence au personnage d’Histoire d’O. Le groupe dont font partie Pat Califia et Gayle Rubin définit alors le S/M comme « une forme d’érotisme fondé sur un échange consensuel de pouvoir ». de San Francisco et la parution en 1981 de Coming to Power [[Coming to Power, Writings and graphics on lesbian S/M, Boston, Alyson Publications, 1981. Coming to power est en fait la seconde publication de Samois précédée par un guide pratique des pratiques SM safe de 45 pages paru en 1979 : What colour is is your handkerchief ? A lesbian S/M sexuality reader. 1981 est aussi l’année de la création du groupe lesbien S/M, LSM (Lesbian Sex Mafia) à New York., un recueil de textes politiques et de fictions qui revendiquent des pratiques SM « safe sane and consensual ».

1996 filmé en 2000

Sortie de Live Nude Girls Unite, un documentaire à la première personne écrit et réalisé par Julia Query, lesbienne, juive, comédienne de stand-up, fille d’une mère féministe et strip-teaseuse au Lusty Lady, un club situé dans le quartier de North Beach à San Francisco. Triple feuilletage également pour ce documentaire qui relate l’engagement personnel de la réalisatrice et de ses collègues dans ce qui fut la première tentative réussie de syndicalisation d’un club de strip-tease aux Etats-Unis en 1996 [[Pour un aperçu complet de la mobilisation des strip-teaseuses du Lusty Lady dans cette syndicalisation et notamment des différences d’agendas entre strip-teaseuses blanches et strip-teaseuses de couleur en butte à des discriminations supplémentaires et différentes selon qu’elles sont noires ou asiatiques, il faut lire les analyses de Siobhan Brooks, ex-danceuse du Lusty lady, aujourd’hui universitaire qui a activement participé à la lutte : « Exotic dancing & unionizing : the challenges of feminist antiracist organizing at the Lusty Lady theater » in Feminism and Antiracism, International struggle for justice, Winddance France Twine & Kathleen M. Blee (Dir.), New York, New York University Press, 2001, pp. 59-70. mais aussi son coming out auprès de sa mère qu’elle croise à la première conférence sur la prostitution à San Francisco. Julia Query annonce donc au Dr Joyce Wallace, bien connue pour son engagement dans la lutte contre le sida et la prostitution qu’elle est travailleuse du sexe et activiste sans préciser qu’elle est également dominatrice professionnelle. Une animation s’imisce dans le film pour détendre l’atmosphère mais le choc est rude entre la mère et la fille, entre deux générations de féministes qui se situent sur les rives opposées de la sex wars. Julia réussit là où l’on a fait échouer Linda Lee Tracey. Elle réaffirme que son job de strip-teaseuse, danser devant des hommes lui procure plutôt une sensation d’empowerment et non d’aliénation, quand bien même ses conditions de travail [[Les principales revendications portaient sur le paiement des jours de congé en cas de maladie, les salaires, le fait que les clients filmaient les danseuses à leur insu et diffusaient les images alors que c’était interdit. Le Lusty Lady offrait des conditions de travail supérieures à d’autres club de strip-tease de San Francisco notamment parce qu’il ne demandait pas de frais pour l’occupation de la piste. Siobhan Brooks ajoutera des pétitions et des procédures à l’encontre des responsables du club relativement aux discriminations dont font l’objet les danseuses noires comme elle, qui n’ont pas le droit ou rarement ou bien encore aux horaires les moins rentables, de danser dans les pleasure boots, la partie du club où les danceuses se font le plus d’argent. sont loin d’être idéales comme le prouve assez sa participation à la guerre ouverte contre le management du Lusty Lady.

Julia profite également des ressources du SM là où Linda Lee Tracey est condamnée à n’y voir que la propagande visuelle qu’en donnent les féministes anti-porno. Sous les gros pavés de « la pornographie » et de « la prostitution », il y a bien le SM. Le SM qui permet de se frotter directement aux rapports de pouvoir et déclenche les cris d’orfraie et les dénis de pouvoir des féministes qui affirmaient leur désintérêt pour « le dit pouvoir », confondant peut-être ainsi les cibles et les outils. Déclinaison féministe née chez les gouines blanches de San Francisco [[Sur le S/M lesbien et son rôle dans la culture lesbienne des années 80-90, cf Bourcier, Marie-Hélène, « Soeurs de Sang, le rôle du S/M dans le sexe à risques chez les lesbiennes d’Eressos » in Queer Zones 1, Politiques des identités sexuelles, des représentations et des savoirs, Paris (Balland, 2001 ; réed. Amsterdam, 2005, pp. 47-69. Bientôt disponible en ligne., le SM est l’un des opérateurs majeurs des diverses expressions du « sex-positive feminism », plutôt que du féminisme pro-sexe [[En 2001, j’ai employé l’expression « féminisme pro-sexe » dans la première section de Queer Zones 1 intitulée « Post-Porn ». « Prosexe » était également le titre choisi pour le film documentaire tourné avec Virginie Despentes en 2005. En fait, l’expression états-unienne communément utilisé par les sex radicales féministes est sex-positive. En 2001, j’ignorais l’existence de ce courant féministe constitué et parler de « féminisme pro-sexe » est venu par hasard en même temps qu’une réflexion sur le « post-porn ». En 2005, « pro-sexe » me paraissait plus adéquat dans le contexte français que « sex positive » qui rappelle la sémantique relative au VIH. Le courant « pro-sexe » ou cette appellation ne renvoient donc pas à la dénomination courante états-unienne et encore moins à une réalité féministe française. En ce qui concerne le documentaire intitulé Mutantes sorti à la télévision en 2009 et dont je suis le co-auteur contrarié avec Virginie Despentes, le film ne renvoit en rien au projet initital, non plus qu’à ses intentions historiques et politiques et encore moins au contrat passé avec les personnes interviewées. Certaines personnes interviewées dont Margot St James, Nan Kinney, Deborah Sundhal et Monika Treut ont d’ailleurs demandé à ne pas figurer dans le film compte tenu de la tournure qu’il a pris par la suite..

S/M power

En 1984 paraît On our Backs édité par Deborah Sundhal et Nan Kinney qui est en fait le prolongement magazine de la newsletter de Samois dont elles se sont occupées en arrivant à San Francisco : « les seuls groupes lesbiens actifs sexuellement étaient Samois à San Francisco. Le seul livre traitant de la sexualité lesbienne que nous avions trouvé dans notre librairie de Minneapolis où nous vivions était de Samois. Nous avons donc décidé de déménager à San Francisco. Nous avons rencontré Pat et Gayle Rubin (…) J’ai fait passer la newsletter de Samois de 1 à 10 pages (…) A travers le SM, les gens découvraient le gender bending. Personne n’en parlait à part Joan Nestle. Grâce à la newsletter, nous avons pu voir plus grand et lancer des appels à textes et à photos. La réponse a été massive» [[Interview de Deborah Sundhal et Nan Kiney, 29 août 2005, Santa Fe.. Monika Treut [[Seduction the cruel Woman (1985) ; Virgin Machine (1998) ; Didn’t do it for Love (1997). qui a documenté les années 80 et 90 dans ses films s’en souvient : « les lesbiennes féministes arrivèrent avec des idées qui dataient de l’époque hippie. Elles avaient encore l’illusion qu’il était possible d’avoir une relation totalement égale ; leur idéal d’une relation entre lesbiennes était celui d’une relation entre deux femmes qui se ressemblent et qui ne jouent pas de rôles. Et c’est alors que le choc s’est produit : quand les lesbiennes SM ont déboulé. Et ça allait totalement à l’encontre de la théorie féministe un peu hippie et cette notion de role playing (de jeu de rôles) n’a pas été comprise » [[Interview de Monika Treut, 5 septembre 2005, Ithaca, Cornell University.. Évoquant les sex party de Samois, Shelley Mars [[Interview de Shelley Mars, 26 août 2005, Los Angeles. se rappelle quant à elle du rapport indissociable qui existait entre le SM avec les pratiques de gender fucking. Et en 2005, la directrice de la galerie Femina Potens de San Francisco, Tina Butcher aka Madison Young, figure de ce que j’appellerai le green porn, le porno durable lui aussi safe, sane and consensual, insiste sur le pouvoir du SM » je pense que c’est le sub qui contrôle dans une relation SM. C’est lui qui décide. Cela peut-être difficile à avaler pour certaines féministes mais c’est précisement le fait de renoncer à tout contrôle en le donnant à quelqu’un d’autre qui est très empowering. Les féministes restent à la surface des choses quand elles pilent sur une image de femme attachée : c’est un cliché de l’oppression mais ce n’est qu’un cliché et cela ne dit rien de ce qui se passe vraiment dans l’espace mental SM et de quel type de voyage intérieur ça relève » [[Interview de Madison Young, le 19 août 2005, à San Francisco à la galerie Femina Potens. Madison Young a été l’un des focus de la programmation du Paris Porn Film Festival qui s’est tenu à Paris du 17 au 20 juin 2010..

2010

Petra Joy, qui fut un temps anti-porno et compte aujourd’hui parmi les pornographes féministes des plus prolifiques sort The Joy of Porn, my life as a feminist pornographer. La consensualité et la négociation règnent sur les plateaux de tournages de la réalisatrice britannique qui est aussi productrice et diffuseuse comme la plupart des réalisatrices de porno féministe. Dans le film, on la voit ramer dans les allées des foires européennes de l’industrie du porno traditionnel qui se fiche bien de faire du porno autrement ou dans de nouvelles niches.

Red light district

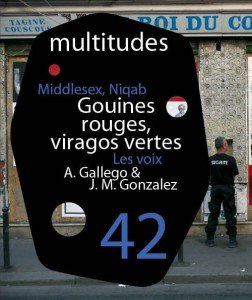

Qu’en est-il de cette drôle de romance du porno et des féministes (qu’elles soient straight, gouines, queer, trans) ? Dans les années 80, après le viol, la pornographie était devenue non pas simplement le symbole ou une illustration mais l’explication de l’oppression des femmes : « la pornographie est la théorie, le viol, la pratique » tonnait Robin Morgan. Il ne fallut que quelques années pour que les cibles adjacentes de la pornographie deviennent la prostitution et le sadomasochisme. La sex wars perdue avec l’échec des féministes anti-porno sur le plan législatif notamment [[Après avoir été votées localement, les ordonnances de Minnapolis et d’Indinapolis proposées par Catherine MacKinnon et Andrea Dworkin qui visaient à interdire la pornographie et soutenues par la WAP (Women Against Pornography de New York) ont été finalement rejetées ou jugée inconstitutionnelles par la Cour Suprême. La FACT (Feminist Anti-Censorship Taskforce) a joué un rôle central dans cette lutte juridique., certaines féministes auraient-elles perdu la tête ou l’auraient mise dans le cul ? Finalement, une telle périodisation n’a guère de sens si l’on considère que les gouines rouges pro-sexe, ce sont aussi, au delà de l’appellation hexagonale incontrôlable, celles qui n’ont jamais lâché la question du travail sexuel sans pour autant le traiter avec la pudibonderie des féministes matérialistes, avec cette arrogance énonciative qui les caractérise et qui perdure : les féministes abolitionnistes ne parlent-elles pas constamment à la place de celles qui travaillent dans l’industrie du sexe ? Les gouines rouges ? Celles qui n’ont pas privé la révolution féministe de son fort penchant sexuel ; celles qui n’ont jamais cru à l’essentialisme sexuel victorien des Fouque et consorts ; celles qui rigolent de la fascination contrariée de Simone de Beauvoir qui s’empêtre dans son deuxième sexe (deux seulement) et parle comme les Steckel et autres sexologues du XIXème siècle d’une « protestation virile », incarnée par ces femmes travesties qui la séduisent comme Sarolta/Sandor, mais qu’elle n’est pas en mesure de théoriser ou de politiser [[Sur la fascination de Beauvoir pour ce qu’elle appelle « la protestation virile » et ses exemples de viragos « transgenres », cf Bourcier Marie-Hélène, « La lesbauvoir entre féminité, féminisme et masculinité » in Queer Zones 1, Politiques des identités sexuelles, des représentations et des savoirs, Paris (Balland, 2001 ; réed. Amsterdam, 2005, pp. 101-112. Bientôt disponible en ligne..

Dans Virago, il y a VIR, l’homme, l’ennemi principal réifié par nombre de féministes de la seconde vague. De l’expérimentation des masculinités et d’une volonté de pouvoir assumée, les gouines rouges viragos, les viragos tout court, butch, trans’, fem, genderqueer, ont contourné le bloc patriarcal quand elles ne l’ont pas durablement fissuré. Et singulièrement à partir de ce centre brûlant désigné par les féministes de la seconde vague : l’industrie du sexe. On connaît les enseignements du féminisme de la troisième vague et des subcultures sexuelles qui relèvent de la sexoethnogenèse urbaine décrite par la seconde Gayle Rubin de Thinking Sex. Paradoxalement, la dés-identification d’avec la femme est une chance pour le féminisme politique, comme la dés-identification d‘avec la classe ouvrière pour le marxisme (lorsque c’est arrivé) sans parler des diverses ressources qu’offrent les appropriations de la masculinité dont le gode et la fabrication de nouvelles masculinités queer et trans font partie. Alors il est loin le temps du Cunt Colouring book de Tee Corrine publié en 1975 ou bien est-ce qu’il faut y rajouter des pages : les codes sexuels et les codes couleur sont en constant réassemblage. A l’exception peut-être de la gouine verte séparatiste qui vit aux champs, le red light district grouille de gouines rouges, de virs et de viragos. Depuis la création de Coyote en 1973 [[Coyote vient remplacer WHO : W.hores, H.ousewives and O.thers : les putes, les femmes à la maison et les Autres, les autres voulant dire les lesbiennes. par Margot St James et l’arrivée d’une pornographie ni excluante ni sexploitative avec Candida Royalle et Fatale Video lancé en 1985, une pornographie et une industrie du sexe durable de par son éthique mais aussi de par le respect qu’elle accorde au corps à la fois instrument de travail -et non d’abattage- et de plaisirs sont possibles.

Un autre porno est possible

L’événement est aussi qu’ils et elles font de la pornographie différente. Le temps n’est plus seulement aux porn studies théoriques où l’on relit les grands classique de l’âge d’or du porno américain des années 70, Deep Throat, Behind the Green Door ou The Devil in Miss Jones à coups de de Foucault et de Lacan sur quelques campus universitaires. Barbara de Geneviève est la seule universitaire à voir proposé des cours pratiques sur la création de nouveaux pornos. Elles et ils font assez de films pour alimenter le circuit des Porn Film Fest [[La création de l’European Porn Mafia (Madrid, Athènes, Berlin, Paris) a été officiellement intronisée à Berlin lors de la deuxième édition du Berlin Porn Film fest de Berlin en 2007. Le Paris Porn Film Festival qui a eu lieu en juin 2010 à Paris en fait partie ([http://parispornfilmfest.com/->http://parispornfilmfest.com/, facebook & twitter). européen créé en 2006 qui ne tiendrait guère sans l’apport des différents pornos féministes, qu’ils se définissent comme post-porn [[En France, le terme de « post-porn » au sens de critique féministe et queer du régime pornographique moderne fait son apparition pour la première fois en 2001 dans Queer Zones 1, section 1. Pour une défintion de « post-porn » plus complète cf Bourcier Marie-Hélène, l’entrée « post-porn » dans le Dictionnaire de la Pornographie, Philippe Di Folco (dir.), Paris, Puf, 2005, pp. 318-380., pro-sexe, straight, queer et trans. Dans la meilleure des pornutopies possibles, l’argent et le contrôle n’échappent plus aux nouvelles gouines rouges très vertes que sont des réalisatrices et actrices comme Madison Young et Courtney Trouble. Après l’auto-production et l’auto-diffusion notamment sur le web [[Le site web sert fréquemment de matrice à projet collaboratif avant la réalisation de films proprement dite : cf le rôle de ssspread.com de Barbara de Geneviève dont les scènes ont été éditées par Fatale Vidéo avec Full Load ; celui de Transsexualman.com pour Buck Angel avant qu’il ne soit célèbre et enfin de no fauxxx.com en 2002 par Courtney Trouble., les reines du porno queer et féministe actuel peuvent s’appuyer sur la nouvelle maison de production et de diffusion Reel Queer Production que vient de créer Good Vibrations, le fameux sex shop de San Francisco fondé en 1977 par Joani Blank et qui avait adopté un modèle coopératif en 1992. En 2006, le basculement vers un modèle entrepreneurial à la Ben & Jerry a été voté mais les valeurs « sex positive » de Good Vibrations sont toujours portées par l’équipe dont l’actuel PDG qui n’est autre que Theresa Sparks, présidente de la commission éthique de la police de San Francisco et l’une des personnes trans les plus célèbres de la ville.

Plateforme éducative et non simplement commerciale, avec ses workshops et ses séminaires, gisements d’emplois pour les personnes queer et trans, ouvertement féministe et queer et gender free, Good Vibrations est au coeur de la micro industrie pornographique de San Francisco qui n’a pour l’instant [[Face à la concurrence d’Amazon.com et de celle de nombreux sites vendant des sex toys, Good Vibrations a failli boire le bouillon en 2007 et a été racheté par GVA TWN, l’un des plus gros commerce pour adultes basé à Cleveland avec un chiffre d’affaires à huit chiffres) et plus d’une cinquantaine de magasins aux Etats-Unis (cf San Francico Chronicle, 28/09/2007). rien à voir avec la Silicone valley de San Fernando dans la banlieue de Los Angeles. Espace micropolitique et transversal, Good Vibrations a accompagné tous les mouvements subculturels sexuels et les transformations corporelles récents, de l’explosion du gode dans les années 90 au gender fucking généralisé en passant par l’apparition des cultures SM et trans’. Le sex shop comme les acteurs, les consommateurs et les autres commerces s’astreignent à un community building constant (levée de fonds, fêtes pour la St James Infirmary [[Ouverte en 1999, la St James Infirmary est un centre de santé pour les travailleurs du sexe rendu possible et fondé par l’action conjointe de COYOTE et l’EDA (Exotic Dancer Alliance) : [http://stjamesinfirmary.org/->http://stjamesinfirmary.org/., etc) qui permet à chacun de s’acquitter de sa participation à la construction de la communauté pro-sexe.

Mon corps, mon porno, my ass is mine [[Slogan crée par Margot St James.

Si « le porno vert » existe, c’est sous l’égide d’une charte éthique parfois écrite qui découle directement de principes féministes et politico-sexuels qui permettent ironiquement de lutter autrement que les féministes anti-sexe contre toute forme d’objectivation et de sexploitation. Ce n’est pas sans raison que Margot St James a choisi la figure du coyote bien avant Donna Haraway pour son association de lutte pour les droits des prostituées avec cet acronyme significatif: “Call Off Your Tired Ethics”. Le respect des règles de la consensualité, de la négociation des scènes et des pratiques sur chaque tournage est donc une évidence. La plupart des réalisatrices notamment du queer porn actuel sont aussi des actrices à la différence des rares pornos français qui se disent féministes, queer ou prosexe : « être des deux côtés de la caméra est une chose très importante pour moi. Cela m’aide à montrer combien je respecte les performers ainsi que d’acquérir les bases du sexe performatif en face d’une caméra, ce qui est vraiment pratique pour une réalisatrice [[[http://courtneytrouble.com->http://courtneytrouble.com ». Le soin de soi et de son corps fait partie des enjeux d’un porno où les corps ne se font plus défoncer : comme le rappelait Coralie Thrinh Thi dans La Voie Humide [[Vauvert, Le Diable Vauvert, 2007., une sodomie de Rocco Siffredi, c’est quinze jours sans pouvoir s’assoir et donc sans travailler pour ne pas parler des coups de bite d’un HPG qui explique lui même dans son autobiographie que les femmes pouvant toujours simuler le plaisir comme chacun sait, son critère personnel de la véracité des scènes est la douleur : « je classifie la douleur de la fille comme peuvent le faire les médecins de 1 à 10. Si elle monte trop, je m’arrête. C’est une brutalité qui ressemble à celle du patron qui harcèle son employé. Sauf que là, le travail est dans le sexe. [[Autobiographie d’un hardeur, Paris, Hachette Littéatures, 2002, p. 119. »

Une fois de plus, la question se pose de savoir pourquoi ces gouines rouges, VIR et viragos vert(e)s sévissent plutôt dans le monde anglo-saxon et quelques pays européens excepté en France (du moins pour l’instant). L’absence de transmission féministe à bien des étages, de traductions, de politisation revendiquée des minorités explique bien des choses. Le poids du modernisme français, magistralement analysé par Noël Burch dans De La Beauté des Latrines y est pour beaucoup. Que la doctrine conservatrice de l’art pour l’art, élitiste, toujours exploitative pèse de tout son poids sur Catherine Breillat, qui en bonne proto-féministe misogyne n’a toujours pas réussi à filmer une chatte sans doublure après trois films et deux recrutements de Rocco Siffredi n’étonne guère [[Cf Bourcier Marie-Hélène, le premier chapitre de Queer Zones 3 (à paraître), en partie consacrée au protoféminisme moderniste de Catherine Breillat.. Mais qu’une partie de la jeune génération qui se dit féministe, pro-sexe ou queer fasse passer sa carrière d’artiste ou de starlette médiatique avant tout le reste et devant ses acteurs et actrices, sans qui les films ne peuvent exister, laisse rêveur et renseigne assez sur l’engoncement moderniste de la France et sur le fait qu’il faudra bien en passer par une critique de ses effets comme l’ont fait des pays aussi différents que l’Anglettere ou les Etats-Unis. De fait, il n’y a qu’en France que l’on peut à la fois se revendiquer du féminisme pro-sexe ou queer, c’est selon, et réaliser un film comme One Night Stand (2005) où le montant des droits des contrats de certaines actrices -à un euro- sont à faire pâlir d’envie le plus rapia des entrepreneurs pornos de l’industrie du sexe traditionnelle. Le film met également en scène un bad boy [[Diego dans le roman à clé communautaire Quatrième Génération de Wendy Delorme paru chez Grasset. dont les actes de violences sur d’autres fem et singulièrement des gouines ne seront jamais évoqués lors de la promotion du film par sa réalisatrice. Wendy Delorme également actrice dans One Night Stand réaffirmera sans ambages sa solidarité avec le beau bad boy en question parce qu’il est un grand artiste [[Interview avec l’auteur pour l’émission Bang Bang diffusée sur la RTBF le 23 novembre 2007.. Ne lui a-t-elle pas demandé de réaliser la couverture de Quatrième Génération paru en 2007 et qui se présente comme un manifeste féministe ?

Nous sommes ici aux antipodes du porno durable : dans ce cadre asservi à la personnalisation et au queer chic, c’est aussi la notion si importante d’espace safe qui disparaît tant sur le tournage que dans la relation de confiance récente qui s’est établie entre les publics minoritaires et des réalisatrices qui leur promettent de sortir des stéréotypes, de l’exploitaion du porno traditionnel dont sont justement exclues les minorités sexuelles et de genre (réduites à des girl number pour les lesbiennes, des curiosités exotiques pour les trans’ uniquement montrés comme des she-male). On est loin de la philosophie de production de Shine Louise Houston, réalisatrice et fondatrice de Pink and White Production et adepte du « porno responsable ». Sa définition de la pornographe queer implique en effet d’être « responsable des images que l’on produit [[Bendover Magazine, Feminism, sexuality and art, printemps/été 2010, vol 4, p. 22. Bendover est une jeune revue queer berlinoise éditée par Ena Schnitzlbaumer. », en particulier des représentations de personnes de couleur et de participer à la construction d’une communauté tout en inventant des formes de production éphémères et équitables : « nous sommes en train d’ouvrir quelques nouveaux sites mais le projet auquel je pense, le projet « point of contact » est, selon moi, celui qui queerise le plus le capitalisme. Nous donnons des caméras au gens dans tout le pays avec la possibilité de créer leur propre contenu (…) Je leur donne la caméra, un peu d’argent et on se met d’accord. Les gens ont vraiment envie de faire leur propre truc mais il arrive qu’ils n’aient pas d’endroit où le montrer. Donc, on leur dit ok, vous vous occupez du contenu, nous le montons et le lissons un peu, nous le distribuons et nous partageons les bénéfices [[Ibid., p. 27. ».

Micropolitiques, minorités et cultures

Mais il faut aller plus loin pour comprendre la singularité de cet exceptionnalisme français et l’urgence qu’il y a à s’en débarasser. Difficile à dater précisément mais dans les années années 80 probablement, Félix Guattari s’étonne de la présence grandissante de domina dans les rues de Paris. Il n’a pas compris le sens des tubes disco du Village Voice (YMCA, Macho Man, Go West, Can’t Stop the Music, San Francisco, In the Navy …) et prouve assez qu’il ignore tout des imbrications micropolitiques entre le SM et ce qu’il appelle « le mouvement homosexuel » :

« Je crois que c’est vous qui devriez m’expliquer cette histoire de macho men. Ce que je me demande par rapport à cette problématique, c’est si, indépendamment de ce caractère de modélisation et contre-modélisation, il n’y aurait pas une conjugaison avec le sadomasochisme, comme Suely l’a signalé. Une chose qui m’a étonné (et c’est un peu par hasard que je m’en suis aperçu), c’est l’augmentation considérable dans les quartiers de prostitution de Paris, de femmes équipées d’un matériel sadomasochiste : des fouets et des choses de ce genre. C’est selon moi un phénomène assez nouveau. J’ai l’impression de ne pas avoir vu cela avant, au moins pas si ouvertement dans les rues. Je crois qu’aux Etats-Unis, les groupes sadomasochistes étaient déjà très forts depuis quelques années et cela n’a pas changé, ni atteint les nouveaux homosexuels [[Félix Guattari & Suely Rolnik, Micropolitiques, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond/Seuil, 2007, p. 121. ».

Comme beaucoup d’autres sans doute, Guattari ne voit pas la différence entre les gouines rouges et le mouvement homosexuel et ne comprend pas que le macho man gay correspond à une forme de remasculinisation performative bien précise au sein de la communauté gay des années 80. Après des années de qualification féminine négative, les gays se sont réapproprié et ont produit une forme de masculinté butch empruntant d’ailleurs à la culture SM ou Leather : grosses moustache et harnais font leur apparition dans le quartier du Village à New York et font donc partie de la panoplie des Village Voice, un groupe qui exhibe sciemment les principales performances de la masculinité état-unienne : le flic, l’Indien, le motard, le cow boy et l’ouvrier de chantier. Il faut dire que les genres et les médias (ces derniers étant uniquement perçus dans leur dimension propagandiste, de manière quasi francfortienne ou alors positive à travers l’aventure de Radio Tomate seulement!) sont les tâches aveugles de la conception des micropolitiques de Guattari. Si tant est que la micropornographie actuelle relève de la subculture micropolitique rouge et verte, elle diffère et doit différer pour être efficace de la conception des micropolitiques telle que la définit Guattari dans son ouvrage intitutlé Micropolitiques, paru en 1986 et qui vient d’être réédité.

Co-écrit avec Suely Rolnik, Micropolitiques est un livre très intéressant parce qu’il relate le voyage de Guattari au Brésil en 1982, à une époque ou Lula dirige encore le PT. A la différence de Deleuze dont on connaît l’aversion avouée pour les voyages, Guattari se retrouve donc confronté aux politiques grassroots, à des lesbiennes féministes, aux homosexuels, aux militants antiracistes, bref à tout une série d’activistes dans un pays où il est sans doute difficile d’éviter la question et la réalité des minorités en général et des minorités culturelles en particulier, ce que ne manquent pas d’ailleurs de lui rappeler ses nombreux interlocuteurs. Guattari admet volontiers qu’il ne peut pas dire avec certitude quand et comment un groupe ou un mouvement est sur la bonne voie, c’est-à-dire celle de la “singularisation” ou de la “molécularisation” mais même au Brésil, il reste très méfiant voire catégorique et sanctifie avec parcimonie : Lula et Solidarnosc en Pologne sont sans aucun doute des exemples heureux de singularisation mais dès qu’il s’agit des minorités sexuelles et racialisées brésiliennes ou non, des homosexuels, de féministes et des Noirs, la mise en garde est de rigueur et la menace de la ghettoification sévèrement brandie : gare à la réification des identités, attention aux formations groupusculaires !

Face au péril minoritaire, aux processus de singularisation improductifs s’oppose, on le sait, le devenir en tout genre. Le paradoxe étant que malgré ses précautions liminaires, Guattari sait toujours où il est et peut sans ciller trouver le Noir dans … Rimbaud par exemple : «Arthur Rimbaud, dans Les Illuminations, parle d’un devenir-noir. D’une certaine manière, ce devenir-noir concerne aussi les autres catégories ethnographiques (…) Des singularités féminines, politiques, homosexuelles ou noires peuvent entrer en rupture avec les stratifications dominantes. Tel est le ressort principal des minorités : une problématique de la multiplicité et de la pluralité et non une question d’identité culturelle, de retour à l’identique, de retour à l’archaïque [[(Guattari, 207, 105).». En toute logique, le devenir homosexuel ne peut donc se trouver dans le mouvement de libération homosexuelle. Le problème que pose cette énonciation surplombante straight et blanche est qu’elle place les minorités en situation de ne rien savoir de leur “devenir”, à moins que le bon homo moléculaire répète fidèlement la leçon deleuzienne, ce qui résume assez bien la démarche de Guy Hocquenghem avec Le Désir homosexuel [[Le Désir homosexuel, 1972. Réédité en 2000 aux éditions Fayard avec une préface de René Schérer.. Mais on peut légitimement se demander pourquoi les minorités devraient se taper le fardeau de la réification identitaire et culturelle plus que Guattari. D’autant que l’auteur de La Révolution moléculaire et de Micropolitiques a tort dans le présent d’énonciation qui est le sien et plus encore avec le recul que procurent des années de bousculade identitaire et subculturelle.

Le détour littéraire par Rimbaud peut sembler rude et empreint d’un modernisme bien français que dénote notamment le goût que partageait Guattari avec Deleuze pour la haute littérature. Juste après l’explosion internationale des mouvements anti-racistes, nationalistes anti-coloniaux aussi bien dans les pays en guerre avec les Etats Unis comme le Vietnam, les pays d’Amérique Latine et d’Afrique que sur le sol américain, comment Guattari peut il encore bloquer sur une conception aussi univoque de l’identité et des identités culturelles. Alors qu’il commence Micropolitiques avec un premier chapitre consacré à une dessication des différents sens du concept de “culture” et effleure le caractère socio-politique du terme invariablement réduit à ses dimensions esthétiques en France, il ne parvient pourtant pas à séparer identité et culture et les réduit à des ralentisseurs donc des obstacles au processus de singularisation et de production des différences. Sourd aux déclinaisons culturelles et subculturelles qui ont armé les récents mouvements socieux états-uniens du mouvement hippie aux Black Panthers en passant par le Weather Underground, aveuglé par une conception de l’identité forcément passéiste, répétition du même, patrimoniale donc fascisante (là encore très française?), Guattari n’en démord pas : “l’identité culturelle est quelque chose de profondément réactionnaire [[Félix Guattari & Suely Rolnik, Micropolitiques, op. cit., p. 23. ”.

Alors que vient d’être remis sur le tapis le débat sur l’identité nationale en France dans une perspective politique opportuniste à court terme et plus guainoienne que sarkosyste (Sarkozy ayant ravalé ses penchants pour le modèle multiculturaliste voire affirmatif états-unien), il n’est peut-être pas inutile de revenir sur la question des politiques des identités et des différences et du potentiel politique des identités culturelles. D’autant que la gauche tranquille comme les autres gauches qui se pensent plus agitées, dont la partie visible des minorités sexuelles et de genres, ont encore loupé le coche, préférant tourner le dos au débat et aux problématiques multiculturelles françaises, dans une geste républicaniste et universliste dont le racisme intégré n’est plus à démontrer.

Politiques de l’identité et des différences : encore un effort !

Pour mémoire, le mouvement de libération noire aux Etats-Unis ne se résume pas à la lutte pour les droits civiques. Depuis le début, il implique un volant éducatif, identitaire et culturel, c’est-à-dire une reconstrution plus performative que véritative ou passéiste des cultures et des identités minoritaires écrasées, déformées par la culture blanche dominante. La création d’une structure comme le [Naacp->http://www.naacp.org/home/index.htm [[http://www.naacp.org/home/index.htm (National Association for the Advancement for Couloured People) dès 1909, dont l’une des missions est de lutter contre les stéréotypes affectant les personnes de couleur dès les films racistes de Griffith (Naissance d’une nation notamment), montre à quel point la question de l’identité culturelle est également processuelle. Dans les années 60, sur les différents campus états-uniens, on milite tout autant contre la guerre au Vietnam que pour l’introduction de Black Studies à l’université. Les changements de canon, la mise à disposition d’enseignements qui prennent en compte un ou plusieurs points de vue minoritaires, qu’il s’agisse des Black Studies ou par la suite des Feminist Studies ou plus tard des Queer studies, une “minority study” provoquant la création d’une autre, ont grandement participé et participent encore à la remise en cause de la modernité et à la prise en compte de la dimension politique de la culture.

L’identité est devenue l’un des éléments incontournables (a fortiori quand la question est taboue) de la réflexion sociale culturelle et politique moderne et post-moderne. Le concept d’identité porte la différenciation bien au delà de la dimension individuelle (une formation moderne du sujet faut-il le rappeler ?) et il importe de critiquer sa prohibition dans le contexte français, à moins de mettre sa démarche critique au service de la réaffirmation abstraite, têtue et injuste d’une mise en commun, d’une « communauté » qui ne dit pas son nom, qu’il est difficile de ne pas associer à « l »’identité française unifiante, cette souche imaginaire, qui n’a pas besoin d’être marquée pour s’imposer dans toute sa naturalité ou son historicité mémoriale et patrimoniale excluante.

Les politiques des identités existent y compris celle (généralement au singulier) qui ne s’avoue pas comme telle mais qui gère la sienne et celles des autres constitués par elle en minorités. C’est justement le propre d’une identité hégémonique portée par un groupe généralement prescripteur d’une vision unifiante de la culture (et éminemment politique pour cette raison) que d’accuser les autres prétendants identitaires de fixité, de manière à naturaliser ou faire perdurer la sienne. Si la question des politiques des identités se pose, c’est parce qu’à l’opposé des démarches individualisante, familialiste au mieux, ou formaliste au pire, issues des courants structuralistes, psychanalytiques et post-structuralistes français, les identités ne sauraient être pensées en dehors de leur production historique, sociale et culturelle et des rapports de pouvoir qui les sous-tendent. Les réarticulations entre identité et différence, cultures et différence sont constantes. Comme l’indiquait théoriquement Guattari tout en continuant à charrier des assertions contraires le concept de « différence » ne saurait en aucun cas être réduit à une assignation identitaire externe et totalitaire. Loin d’être disjonctives, les politiques des identités et les politiques de la différence/des différences sont liées et recèlent un potentiel affirmatif qui les situe aux antipodes de leur nocivité prétendûment essentialiste ou communautariste.

La généalogie et la compréhension des identités sexualisées, racialisées, genrées est indissociable des usages politiques de la différenciation datant de l’époque moderne ; de l’autorité des institutions et des discours médicaux, pédagogique, juridique, administratifs, scientifiques qui ont produit, réalisé et souvent visualisé la typification sexuelle et raciale. Ces assignations identitaires ont justement déclenché un travail identitaire inséparable d’une reprise et d’une réarticulation culturelle, comme autant de « discours en retour », qu’il s’agisse du discours émancipationniste « homosexuel » allemand à la fin du XIXème siècle ou de certaines revendications LGBTQ actuelles. Les différentes modulations du « black power » états-unien s’appuient sur des stratégies de « réappropriation », d’ « incorporation », de « réarticulation» de la culture européenne moderne et d’un héritage africain non pas rêvé mais reconstruit. Il en va de même pour les mouvements des droits civiques, les mobilisations étudiantes des années 60 qui sont inséparables des différents processus de décolonisation en cours à l’époque et qui ne sauraient se concevoir sans un travail sur l’identité comme l’ont clairement pensé Fanon et W.E Dubois (identité imposée, identité colonisée, identité intériorisée, « double conscience », etc).

Concernant l’émergence des politiques de l’identité et des identités noires par exemple, Cornell West [[cf « The new cultural politics of difference » in Keeping Faith, Philosophy and Race in America, New York & Londres, Routledge, pp. 3-32. et Stuart Hall sont d’accord pour distinguer différents modes de politiques de la différence (qui peuvent d’ailleurs co-exister selon Hall). Si West considère la diaspora comme un élément constituant dès le départ, il pense comme Hall que « la réponse initiale de la diaspora noire » fût « oppositionnelle » et « moraliste » dans un premier temps, compte tenu de la propension parfois autoritaire et souvent masculiniste des intellectuels du Tiers monde » à prôner à tort une vision homogène de l’identité noire. Hall pour sa part, évoquant cette fois l’évolution du terme de « noir » et des politiques des identités afférentes dans l’Angleterre des années 80 signale le passage des politiques de la représentation aux « nouvelles politiques de la représentation » qui sont devenues plus « relationelles » et ont impliqué (c’est aussi l’avis de West) un enrichissement du concept de différence. Ces nouvelles politiques de la représentation reposeraient sur une conception de la représentation moins mimétique (moins dépendante de la mimésis) et plus complexe. Cette évolution résulterait de la prise en compte du jeu des différences internes à l’identité noire autrefois présentée comme un tout à des fins d’affirmation culturelle et politique, ce que Hall appelle « la fin de l’innocence ». Les nouvelles politiques de la représentation qui « travaillent avec et au travers de la différence [[« New Ethnicities », in Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies, David Morley & Kuan-Hsing Chan (dir.), New York & Londres, Routledge, p. 444. » sont à la fois plus attentives à la diversité des positions subjectives et aux empilements et aux intersections identitaires. Pour Gilroy, elles privilégient également les opérations « d’appropriation, d’incoporation de réarticulation des idéologies européennes » et ne cédent aucunement à l’illusion rétrospective ou à « une politique des racines ». Qu’importe que West parle des « nouvelles politiques des différences » là où Hall évoque les « nouvelles politiques des représentations ». Tous deux parlent de ces nouvelles politiques des identités qui ne peuvent plus se résumer à une simple inversion des identités assignées (par le discours raciste et colonial par exemple).

A la posture minoritaire oppositionnelle a donc très vite succédé une dynamique plus dialogique au sens bakhtinien du terme. De par la complexification identitaire à l’intérieur des politiques de l’identité noire mais aussi par l’obligation à prendre en compte un faisceau différenciateur qui inclut la classe, la sexualité et le genre. Loin de se sédimenter, ces identités entretiennent bien plutôt des rapports constants de « dislocation réciproque [[Ibid., p. 473. » qu’elles n’invitent au gel groupusculaire que craint Guattari. Attestant également du dépassement des politiques de l’identité noire qui se se focalisaient sur l’accès à la représentation et à la contestation de stéréotypes tout en accordant à ces choix stratégiques le statut de moments indispensables voire encore pertinents), West note que les objectifs des « nouvelles politiques des différences » sont plutôt de déconstruire les idéologies qui ont présidé à la formation des identités ce qui déplace le questionnement sur la formation du binarisme Noir/Blanc. Le déplacement de « la question gay » par la transversale queer est du même ordre. On est très loin de la réification identitaire et du repli communautaire.

Outre le fait qu’une fixation éphémère n’est pas synonyme de vision a-constructiviste de l’identité, les analyses de West et de Hall prouvent justement qu’il peut exister une autorégulation identitaire, garante d’un processus et d’un procès identitaire permanent, d’une « dislocation », d’une bousculade identitaire, de formes de dés-identification hyper réflexives, de logiques identitaires post-identitaires. La position de Guattari reste celle d’un intellectuel public macro, malgré ses recherches de compétences culturelles et politiques minoritaires et son appel à un « peuple qui manque », qui ne manque en fait nullement mais demeure en dehors de son champ de vision. C’est cette conjonction entre travail identitaire et culturel qui permet la prolifération des subcultures et des micropolitiques. A l’ère du CMD (Capitalisme Mondial Désintégrant) plutôt que du CMI (Capitalisme Mondial Intégré) ou du biopolitique, l’un des outils politiques le plus efficace est non la contre production de subjectivités comme le pensait Guattari mais celle de ce type d’identités, de subcultures micropolitiques.

Sex works

Pour en revenir à cet agencement sans leader de gouines rouges, de VIR et de viragos vertes tout droit sorti de l’enfer du porno dominant, il relève bien d’une logique de down to top et d’un double renversement : d’expertise et économique. L’expertise : l’université française a réussi à bloquer les effets épistémologiques et politiques des mouvements des années 60 et la télévision française nous impose encore en 2010 des séries sexuelles sur Les Français, l’amour et le sexe flanqué d’un sexologue en split screen, certes moins flippant qu’un Lacanien mais tout aussi porté sur le contrôle. A Good Vibrations, la diversité des sexperts n’a d’égal que la diversité des programmes universitaires dans des sciences humaines enfin dédisciplinarisées à tous les sens du terme. En février dernier, la France se targuait d’une première mondiale totalement fausse, i.e d’avoir dépsychiatrisé « la transsexualité ». Au même moment à New York University se tenait la conférence annuelle du GLAP (Gay and Lesbian Affirmative Psychotherapy) consacrée aux Trans’ et où primait la co-production des savoirs entre patients et thérapeutes Trans ou alliés. Le meilleur gynéco des Trans risque bien de rester Buck Angel, acteur porno trans, qui vient de refaire la performance du Publix Cervix Announcement d’Annie Sprinkle afin d’inciter les gynécologues à faire leur homework. Economique : peut-on imaginer un défi micropolitique plus excitant et plus difficile que celui qui consiste à déborder l’une des industries la plus florissante au monde, celle de « la pornographique » dominante grâce aux pornox éthiquex? Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’un autre porno est possible puisqu’il est déjà là. La micropolitique qui en émane replace au centre politico-sexuel le travail et le corps et nous invite donc à élaborer un nouveau matérialisme franchement indécent.

Pour Margot St James et tous les bénévoles du Paris Porn Film Fest#2