Ruppert & Mulot, l’éloquence muette

Où peut-on se procurer l’ensemble de vos BD ? À la bibliothèque du centre Georges Pompidou, qui a consacré un salon de lecture à la BD d’auteur ? À la bibliothèque Kandinsky réservée à l’art contemporain ? Dans les salles de lecture de la BNF, section art, fréquentées majoritairement par des étudiants ? Eh bien non, nous avons trouvé la collection de vos albums à la bibliothèque réservée aux chercheurs au rez-de-jardin de la BNF. J’y ai vu une marque de la consécration de la BD, admise parmi les disciplines nobles, à côté de la philosophie, de la littérature et des mathématiques. Un siècle a suffi pour que la bande dessinée accède au titre de 9e art et que les universités l’intègrent dans leur programme de recherches. Ainsi, déjà, un étudiant de Master 2 a-t-il soutenu un mémoire sur votre travail, malgré ou à cause de votre jeunesse, parce qu’il y trouvait inventivité et humour. Il a voulu exprimer en avant-propos sa gratitude envers son directeur de Master pour « avoir sauvé ce travail des griffes de l’ignorance, du consensus et, pire encore, de l’indifférence, trop souvent ennemis de la bande dessinée ». Devrais-je aussi signaler que passer une journée entourée de BD à côté de chercheurs absorbés par des travaux théoriques dans un silence monacal provoque les regards interrogateurs, sinon réprobateurs, de ses voisins. Attitude qui serait encore mienne si je ne vous avais pas rencontrés, Ruppert et Mulot, et proposé avec la complicité du collectif de rédaction de Multitudes la réalisation d’un dossier « Icône » confié, pour chaque nouveau numéro, à un ou plusieurs artistes.

Donc vous voilà intronisés. Il faut maintenant vous présenter, dire qui vous êtes, à quel moment de l’histoire de la BD vous apparaissez et pour faire quoi.

Combien d’albums avez-vous à votre actif ? Une dizaine, au bas mot ! Vous avez commencé par des fanzines que vous photocopiiez vous-mêmes. Notre premier fanzine, on l’a tiré à 200 exemplaires . Le but n’était pas d’être connus mais de pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui s’intéressaient à ce genre de dessins. Grâce à Del Aventure, notre troisième fanzine, on a rencontré les gens de Féraille, les gens de l’Association, des gens de Frémok… On a rencontré tout le milieu de la BD indépendante. On raconte que vous alliez de festival en festival et que vous pratiquiez « la dédicace de pages blanches ». C’était une sorte de performance : vous proposiez une dédicace à des gens que vous interrogiez sur leur nom, leur goût, etc., et qui, bon an mal an, vous racontaient l’histoire que vous alliez dessiner et signer ! Vous n’avez du reste pas cessé ce jeu, auquel je me suis moi-même fait piéger il y a peu, pour la dédicace de votre dernier album Un cadeau. Vous avez donc commencé en usant de beaucoup de liberté et de désinvolture.

D’abord vous êtes deux, ce qui n’est pas rare dans la BD, mais au lieu de vous répartir les tâches – l’un écrit, l’autre dessine – vous cumulez, chacun, les rôles de dessinateur et de scénariste. Mais vous avez pensé à une autre distribution : l’un fait le décor par exemple, tandis que l’autre fait les personnages ; chacun travaille sur une page placée sur une table lumineuse ; ensuite, sur une autre feuille de papier, on fait les textures et les corrections de personnages. On ne travaille jamais sur les mêmes papiers, de sorte que si l’un fait une erreur sur un personnage, le travail de l’autre sur le décor ne soit pas détruit. Notre façon de travailler en collaboration nous a fourni des méthodes pour travailler à plusieurs et nous a donné l’envie d’associer d’autres gens à ces procédures-là. Le livre qu’on a fait avec Bastien Vivès part de là. On a adapté notre façon de travailler à trois auteurs qui dessinent et signent. La BD est un travail collectif ; on aime bien collaborer. L’un propose, l’autre valide ou ramène des ingrédients. Rien n’est figé ; si Florent me propose un dialogue que je veux dessiner, mes dessins vont peut-être complètement fausser le texte, alors soit on change de texte soit on change le dessin. Il y a beaucoup d’allers et retours.

Détermination et générosité : vous vous êtes donné les moyens de vous consacrer à la BD, et de vous entourer d’autres artistes en squattant un entrepôt EDF désaffecté ; vous avez réussi à le conserver en le transformant en atelier et en lieu de résidences. Ainsi avez-vous créé l’environnement le plus propice possible. Ne pas payer ce local nous a permis de ne faire que de la BD. Car dans la BD, il y a vraiment un côté laborieux. Tu dessines tes pages toute la journée, tu corriges tes textes, écris tes scénarios. Ça demande beaucoup de temps. Alors travailler avec des gens autour de nous, c’est génial : on se fait relire, on papote, on parle de BD. C’est hyper agréable de travailler dans un atelier avec des gens talentueux qui font de la BD et que tu aimes. Maintenant, nous accueillons surtout de jeunes auteurs de BD : Astrid de la Chapelle, Lisa Mandel … Mais on fait attention d’en prendre toujours un plus vieux que nous, comme Charles Berberian en ce moment, avant c’était Patrice Killoffer.

Killofer est l’un des membres fondateurs de l’Association, cet éditeur mythique qui dans les années 1990 a renouvelé la conception de la BD et a édité votre premier album en 2005 ; c’était l’entrée que vous souhaitiez, celle des chercheurs, des explorateurs. Jusqu’à la fin des années 1980, la plupart des éditeurs publiaient une BD de genre et le marché était saturé ; ses formats de 48 pages couleur étaient très formatés. Un groupe d’auteurs a envie de faire une BD différente, autobiographique ; ils veulent utiliser le dessin pour parler de leurs propres préoccupations. Ils ont non seulement envie d’apporter d’autres contenus, mais aussi d’avoir des pages en noir et blanc, ce qui ne se fait pas, et d’avoir des paginations plus importantes, c’est-à-dire de pouvoir faire des livres de 140 pages par exemple. La pagination n’est plus de 48 pages, mais elle est libre ; il n’y a plus de séries mais des one shot, plus proches de la littérature. On a profité de cela. On a utilisé l’ouverture qu’ils avaient créée : on a repris la liberté de ton qui était la leur. On dessine nos propres personnages ; on crée des personnages qui nous ressemblent mais à la manière de Jackie Chan qui est derrière la caméra et fait jouer son propre personnage. Ses personnages sont le(s) même(s) et change(nt) d’un film à l’autre, c’est-à-dire que c’est la même personnalité mais l’époque change, la géographie change, l’histoire change.

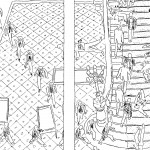

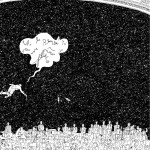

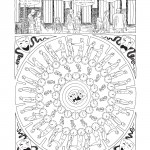

Vous mettez en scène des duos à qui vous attribuez un rôle social comme les portraitistes dans Panier de singe, les détectives dans Le tricheur, les journalistes dans Safari Monseigneur, les amis dans Un cadeau. Ces personnages, suffisamment stylisés pour qu’on les (vous) reconnaisse d’un album à l’autre, sont les protagonistes d’un dialogue infini qui renaît à chaque nouveau recueil. Le sujet est puisé parmi les clichés, les codes de milieux sociaux ou des traits culturels peu reluisants (colonialisme, racisme, pauvreté, homophobie, sexualités). Vous jouez de tous les stéréotypes que véhiculent les représentations, les expressions, les comportements ; vous n’épargnez pas non plus la paire que vous formez et sur laquelle courent fantasmes et clichés divers. Les histoires que vous inventez se construisent à partir d’un dispositif où les machines optiques occupent une place importante : caméra, appareil photo, jumelle, miroirs mais aussi tableaux, photos, dessins, langue des signes, phénakistiscope, stéréographie, c’est-à-dire une panoplie d’outils et de système visuels, sans oublier les défauts ou déviance des organes de la vue. Cette surenchère de procédés optiques, et donc d’images plurielles, fournit une part des ressorts des séquences muettes. Ce qui se donne à voir à travers ces différents prismes devient le sujet à rebonds de vos échanges, l’énigme que vous avez à résoudre, le point de départ de vos divagations surréalistes et gores. Mais la narration muette est encore une option liminaire que vous avez prise très tôt en décidant de mettre l’accent sur les gestes, les attitudes physiques, la chorégraphie plutôt que les visages. Ceux-ci ne sont pas expressifs, volontairement. Par contre les corps parlent ; on a parfois l’impression d’assister à des séances de mime. Et toujours dans ce même registre, des visions urbaines, des éléments d’architecture, ou des décors intérieurs rejoignent cette éloquence muette. Les mots n’échappent pas non plus à cette préséance du dessin sur le narratif, car ils sont utilisés pour leur valeur plastique. Vous vous êtes même singularisés en disposant les bulles en rafale (sorte de d’arborescence) dans une case verticale qui résume et ponctue l’histoire, libérant les autres cases de texte. Nous avons opté pour une neutralité des personnages. Le panel de personnages, ce sont les humains : il n’y a pas de héros. On a dessiné un V à la place du visage et on a travaillé sur la posture, la gestuelle. Tous les sentiments passent par le corps. On revient donc un peu à des personnages de McCay qui sont de plain-pied et ça a marqué notre façon de raconter l’histoire. Les personnages sont des acteurs. Une des caractéristiques de nos BD est qu’elles racontent moins des histoires que des situations. Ce n’est pas anecdotique, c’est plutôt des situations étranges… Et avec ce V, on ne fait pas des personnages, on fait juste des gens. Avec le V, on fait l’être humain, celui que chacun porte en lui ; on parle d’humanité souvent sous l’angle de la bêtise.

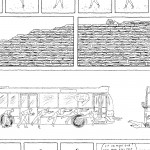

Vous jonglez avec plusieurs types de narration dans vos BD, les uns se calquent sur le sens de la lecture habituelle, d’autres sont circulaires, d’autres encore empruntent leur configuration aux tableaux à plusieurs entrées, d’autres enfin sont à épisodes, c’est-à-dire que plusieurs histoires se succèdent et s’entrecroisent. La bande dessinée est quelque chose qui se lit de gauche à droite et de haut en bas, mais on peut lire aussi en partant de n’importe quel point. Tous les chemins fonctionnent. Dans Sol Carrelus, on peut se faire hara-kiri de différentes façons : debout, allongé… On part d’ici, on arrive là, et dans l’intervalle on dessine toutes les positions permettant d’y parvenir ; mais on peut suivre chaque verticale et chaque horizontale. Chaque mouvement est l’addition de toutes les positions. Le type est à genoux le ventre percé, il peut être debout et couché le ventre percé. En ordonnée : il prend le couteau, il se le plante, il le lâche, il sort ses intestins. En abscisse : il est debout, un genou à terre, deux genoux à terre, assis et allongé.

Dans les combinaisons que vous venez de citer, comme dans les histoires en boucle, que vous affectionnez beaucoup, où les dernières images évoquent les premières, il n’y a ni commencement ni fin. Plutôt que suivre un fil narratif, linéairement, il vous arrive aussi de commander des retours en arrière, ou d’interrompre le cours de l’histoire pour intercaler un autre récit, ou d’obliger le lecteur à manipuler le livre, le faire pivoter ou même à en effeuiller les pages. Vous construisez l’histoire, mais aussi le livre lui-même, comme une œuvre plastique, à parcourir dans différents sens, avec un retour à la case départ. On pourrait penser que la spatialité l’emporte sur la temporalité et c’est vrai au niveau de la trame narrative qui débouche – échoue – presque toujours sur elle-même, comme une entreprise vaine. Mais entre les bornes du commencement et de la fin et entre les deux pôles que vous représentez, vous installez des rythmes, des accélérations, des ralentissements, des pauses, des lenteurs qui gouvernent des émotions. Toute la machinerie visuelle de la peinture et de l’optique, les plans cinématographiques, les travellings, les grilles, sont réquisitionnés à l’établissement des cases et à leur mise en mouvement, créant un tempo singulier à chaque livre.

Pour clore, je rappellerai l’éloge que vous dressez de McCay et qui traduit l’esprit qui vous anime.

Winsor McCay c’est la référence absolue, avant lui la BD n’existait pas ; il racontait des histoires avec des bonhommes qu’il dessinait et écrivait des textes au-dessus ou en dessous. Et un jour, il a essayé de mettre les textes dans des bulles. C’est la préhistoire de la BD. Le premier McCay aimait les fêtes foraines et le cirque, faisait des faux décors pour les attractions, des cartoons, des posters. Il a considéré la BD comme un art du spectacle ; il a voulu utiliser des grandes pages, des funny papers ; il a fait des mises en cases de malade ; il a fait des caisses qui tombent, des personnages qui changent, des déformations de corps – la gravité part dans tous les sens ; il y a plein d’ingrédients qu’on retrouve dans l’art contemporain et qui sont déjà inventés entre 1900 et 1910. La BD de Little Nemo est très expérimentale : il s’agit d’un petit personnage qui rêve de rentrer dans sa case. McCay était devenu hyper populaire en présentant les choses les plus folles, les plus libres. C’est pourquoi art populaire et art artistique peuvent converger.