La « marche entropique » de la transition énergétique

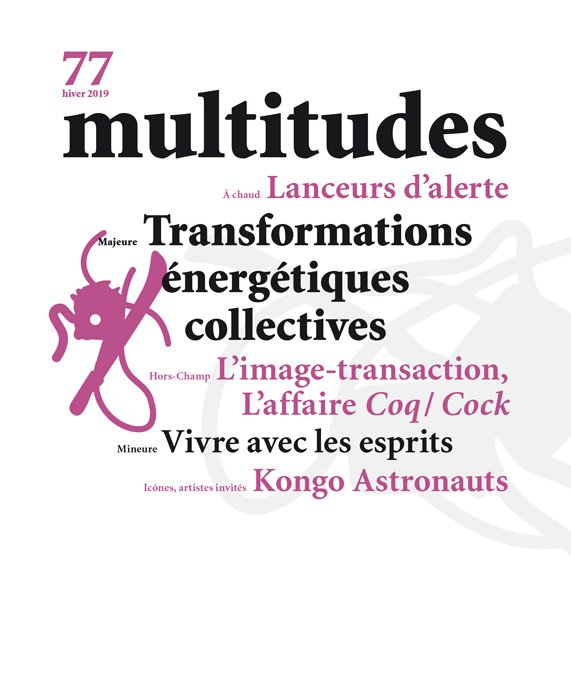

« An astronaut aboard the International Space Station captured this photograph of drainage patterns on the southwestern end of the Gobi Desert in China’s Gansu Province. The desert landscape—part of the Hexi (or Gansu) Corridor route along the historical Silk Road—is low in elevation, generally flat, and surrounded by mountains and rolling hills. […] The grid pattern superimposed on the basin is part of the Gansu Wind Farm Project. Narrow roads mark the paths between dozens of wind turbines1. » La photographie prise par Andi Hollier, astronaute dans la station spatiale internationale, témoigne d’un phénomène qui échappe à l’expérience ordinaire : l’expansion de nouvelles technologies de l’énergie à la surface de la terre. L’image est éloquente quant à l’ampleur du phénomène : les cônes alluviaux formés par la fonte des neiges sur les pentes de la chaîne du Tien Shan dans le désert de Gobi, sont rongés sur des dizaines de kilomètres par une trame géométrique composée de plusieurs centaines d’éoliennes. Si la riche histoire des vues spatiales a insisté sur le spectacle du globe, notre époque scrute, zoom, resserre le cadrage, tente de définir d’autres « mailles » pour donner une existence à ce qui advient à la surface de la terre.

Les énergies dites renouvelables sont depuis plusieurs décennies et aujourd’hui encore considérées comme une alternative à la production d’énergie à partir de ressources carbonées. La finitude de ces dernières et la contrainte climatique obligent à repenser notre rapport l’énergie, dans ses modes de production autant que de consommation. Il y a un demi-siècle, l’économiste Nicholas Georgescu-Roegen reprenant à son compte les principes thermodynamiques argumentait pour un tel déplacement afin de dessérer la « contrainte entropique » (Grinevald & Rens, 1995 ; Missemer, 2013). Ce principe introduit l’idée que tout développement en ce qu’il utilise de l’énergie et de la matière cause la dégradation progressive et irrévocable de celles-ci – sans retour possible à l’état initial. Les sociétés industrielles, en mobilisant à très grande échelle les matières minérales énergétiques et non-énergétiques pour leur développement, se sont avérées de ce point de vue fortement entropisantes. Elles ont dissipé en deux siècles une part importante et non récupérable de matière et d’énergie qui conditionne leur viabilité, et au-delà la capacité d’autres sociétés et d’autres générations à en tirer partie pour d’autres modèles de développement.

Desserrer la « contrainte entropique » ne peut toutefois pas se résumer à un soutien inconditionnel aux énergies dites renouvelables. Si comme nous invite à le faire Georgescu-Roegen, nous réintroduisons au cœur de cette nouvelle économie de l’énergie sa composante matérielle, deux observations s’imposent : cela se traduit par des besoins colossaux en matières premières (métaux rares et matériaux de base tels que le béton, l’acier, le cuivre, l’aluminium, le verre) qui risquent de susciter des tensions sur les marchés et de ralentir le développement des énergies dites renouvelables (Vidal, Goffé & Arndt, 2013) ; cela conduit aussi à constater que cette nouvelle économie par la façon dont elle se capitalise et préempte de nouvelles ressources n’est pas toujours si différente de celle visant l’extraction des hydrocarbures (Raman, 2013). Comment dès lors faire la différence entre les développements qui accélèrent la « marche de l’entropie » (Goergescu-Roegen, 1995 : 65) et ceux qui la ralentissent ? Comment apprendre des processus en cours de transition énergétique ?

Le tournant spatial inachevé

du programme bioéconomique

En thématisant la « part irrécupérable », c’est-à-dire le processus inéluctable de dégradation de l’énergie et de la matière par les systèmes économiques, Georgescu-Roegen a rendu visible la contrainte entropique qui pèse sur ces systèmes et sur l’humanité. L’auteur introduit une distinction entre « l’énergie utilisable ou libre, sur laquelle l’homme peut exercer une maîtrise presque complète, [et] l’énergie inutilisable et liée, que l’homme ne peut asbolument pas utiliser » (Georgescu-Roegen, 1995 : 43). Cette distinction attire l’attention sur le fait que l’énergie disponible et susceptible d’être transformée par les sociétés dépend en grande partie de l’état d’organisation du médium matériel qui la contient ou la véhicule. Georgescu-Roegen prend l’exemple classique d’un morceau de charbon. L’énergie « libre » est disponible en raison de l’organisation de la matière organique résiduelle accumulée. Après combustion, l’énergie est « liée » ou « chaotiquement dissipée » en chaleur, fumée et cendres. L’énergie dissipée n’est plus utilisable. Les deux états sont conjugués selon le principe thermodynamique qui procède de la basse entropie vers la haute entropie. Cela définit en creux ce qu’est, pour l’économie, une « ressource » et un « déchet ».

Pour ralentir la « marche de l’entropie », la base matérielle des systèmes économiques doit être réorientée dans le sens d’une plus grande ouverture à des énergies dites « libres ». Plus exactement, Georgescu-Roegen propose une distinction à caractère empirique entre deux types d’énergies « libres » : l’énergie libre minéralisée (ex. la dot minérale de la terre), et l’énergie libre cosmique (ex. l’énergie solaire). Comme l’observe Antoine Missemer (2013), la contrainte entropique n’est pas homogène, elle dépend de l’échelle à laquelle on considère un système donné. Les sous-systèmes terrestres sont « ouverts » en ce qu’ils échangent de la matière et de l’énergie entre eux. La terre est un système « clos » car elle reçoit de l’énergie (solaire) mais ne transfère pas de matière. L’univers est un système « isolé » qui n’a pas d’environnement avec lequel échanger. C’est de ce point de vu que Georgescu-Roegen écrit : « le globe terrestre auquel l’espèce humaine est attaché flotte, pour ainsi dire, dans un réservoir cosmique d’énergie libre, qui pourrait bien être infini » (Georgescu-Roegen, 1995 : 50). Le « stock » minéral et le « flux » solaire constituent pour l’auteur deux types fondamentaux d’énergie-matière à partir duquel raisonner la recomposition des systèmes économiques.

La pensée de Georgescu-Roegen prend un nouveau tour en liant à présent énergie, matière et espace au travers de ce début de réflexion multiscalaire. Penser la « terre » dans « l’univers », c’est ouvrir un « système clos » (la terre) à des apports d’énergie (solaire) provenant d’un système plus vaste. Néanmoins, pour ralentir la « marche de l’entropie », il ne suffit pas que l’énergie (solaire) soit « libre » et « infinie », encore faut-il que cette énergie soit « accessible ». C’est l’enjeu le plus critique : « le vaisseau spatial de l’humanité flotte au milieu d’une fantastique réserve d’énergie utilisable, [mais] seule une partie infinitésimale de ce réservoir est potentiellement accessible à l’homme » (Georgescu-Roegen, 1995 : 68). L’accessibilité est associée à deux dimensions, physique et économique. La quantité maximale du flux solaire récupérable est définie par une limite physique, celle du rapport entre l’intensité du flux solaire et la taille du globe terrestre qui reçoit ce flux – qui en est en quelque sorte le « récipient matériel » par défaut (Ibid., 68). L’énergie accessible n’est pour autant pas l’énergie utilisable. Cette dernière dépend à son tour du rendement économique conditionné par les travaux nécessaires à sa captation et sa transformation.

Nous prenons le temps de poser ces points, même brièvement, pour avancer l’idée suivante : la réflexion multiscalaire énoncée dans le programme bioéconomique de Georgescu-Roegen demeure inachevée. Elle délie les organisations humaines d’un rapport à l’énergie fondé sur l’ivresse permise par une matière déjà concentrée à l’échelle des temps géologiques (ex. le charbon, le pétrole, le gaz), pour ouvrir la question des liens à faire dans l’espace avec une source d’énergie dispersée et de faible intensité (ex. le soleil). Seulement, cette articulation d’échelles reste abstraite et ne trouve pas de site où se réaliser. La terre apparaît sous la plume de Georgescu-Roegen comme une surface sur laquelle parvient une fraction du rayonnement solaire. Le tournant spatial appelé des vœux de l’auteur – au sens d’une réflexion multiscalaire qui embrasse l’univers, la terre et ses sous-systèmes, semble donc inachevé.

Espèces d’espace des transitions énergétiques contemporaines

Si les sociétés thermo-industrielles se sont émancipées de l’espace durant deux siècles par la puissance de la dot minérale (Mayumi, 1991), Georgescu-Roegen appelle d’une certaine façon à renouer avec l’espace au travers de son programme bioéconomique. Il n’y a pourtant pas d’évidence à penser cela, comme l’illustrent quelques tentatives contemporaines pour appréhender les dynamiques spatiales des nouvelles technologies de l’énergie.

Un premier groupe de travaux provient des études historiques des transitions énergétiques. Vaclav Smil (1999) propose de mesurer l’empreinte spatiale des technologies de l’énergie par le critère de la « densité énergétique » (W/m2). Ce critère rapporte le nombre de watts (produits ou consommés) à une unité d’aire de la surface terrestre. Par exemple, écrit Smil, si l’on rapporte la production hydroélectrique totale à l’espace occupé par les barrages, cela conduit à une densité estimée d’environ 1,7 W/m2. Autre exemple, l’énergie éolienne – une fois tenu compte de la puissance des machines et de leur écartement moyen, a une densité de 2 W/m2. Ces valeurs permettent de situer relativement les technologies de l’énergie les unes par rapport aux autres, et d’apprécier l’appétit d’espace que le passage aux énergies décarbonnées suppose. Toutefois, l’addition des aires nécessaires à ces infrastructures ne dit rien de l’ampleur de leurs impacts sur les écosystèmes (Smil, 2004).

Un deuxième groupe de travaux tente d’estimer l’espace nécessaire à l’opérationnalisation des scénarios de transition énergétique. Le cas du Royaume-Uni étudié à l’aune des directives gouvernementales de 2009 pour le développement des énergies renouvelables montre qu’il est difficile de prédire les évolutions dans l’usage des sols à 2050 (Howard et al., 2009 ; voir aussi Konadu et al., 2015). Il n’est pas possible de faire comme si l’espace pouvait être délibérément saturé d’infrastructures pour atteindre les potentiels de production estimés pour chaque technologie. La progression des énergies renouvelables bien que lente induit des bouleversements sociaux, écologiques et paysagers profonds ; ce dont une lecture quantative échoue à rendre compte. D’autres travaux tentent de majorer les valeurs d’occupation de l’espace par des infrastructures énergétiques pour mieux estimer leurs effets écologiques (Trainor et al., 2016) ou encore cerner les rivalités entre différents secteurs, comme l’énergie et l’agriculture (Scheidel et al., 2012).

Un troisième groupe de travaux dit de transition by design intègre et renouvelle les deux précédentes approches. Un exemple stimulant appliqué au polder de Wieringermeer, en Hollande, consiste à convertir des scénarios de transition énergétique en projetant dans l’espace des potentiels technologiques théoriques (kWh/m2) afin de rendre visible par photomontages (photographie aérienne, photographie de paysage) les transformations d’occupation de l’espace (Sijmons, 2014). Un autre exemple propose une planification écologique à l’échelle régionale afin de déterminer les zones fragiles ou d’intérêt à préserver et coordonner un développement massif des énergies renouvelables dans les espaces intersticielles (Kiesecker & Naugle, 2017).

Ces différentes approches, bien qu’elles se réclament pour certaines d’entre elles de Georgescu-Roegen, se saisissent avec difficulté de la réflexion de l’auteur sur les liens à faire entre énergie, matière et espace. L’espace est bien souvent réduit à un contenant des activités humaines, une surface sur laquelle on disposerait des potentiels technologiques prédéfinis. Si cela aide à prendre la mesure des rivalités à venir pour l’occupation des sols (énergie, alimentation, biodiversité), cela ne nous équipe pas pour raisonner nos choix anthropiques / entropiques, et les synergies à inventer au-delà d’une approche multi-sectorielles. Cela suppose de réinterroger, y compris chez Georgescu-Roegen, la construction des potentiels technologiques.

La « part récupérable » des expériences de transition

Parmi les mesures proposées par Georgescu-Roegen pour ralentir la « marche de l’entropie », celle visant à réaliser un « saut prométhéen » en matière de changement technique. Il s’agit de mettre au point des technologies moins destructives et dissipatives, capables de s’intégrer au système écologique global (Missemer, 2013). La captation du rayonnement solaire est à cette fin encore mise en avant. Une rupture technologique dans ce domaine permettrait une transition de ressources énergétiques libres minérales vers des énergies libres cosmiques. Ce faisant, Georgescu-Roegen rend endogène à une option technologique – devenue efficace et propre, la question épineuse du passage à l’échelle, c’est-à-dire de la construction d’un potentiel énergétique qualitativement et quantitativement renouvelé. Or, la fabrique de nouveaux potentiels énergétiques n’est pas donnée par la technologie. C’est un point sur lequel la réflexion multi-scalaires de Georgescu-Roegen achoppe. Faire croître un potentiel énergétique ne peut se résumer à l’idée de mettre au point une technologie qui permettrait à l’homme de se « brancher » sur le soleil (considéré comme une source énergétique inépuisable, et donc de grande échelle).

Pour poser ce point, il est utile de mettre en regard les conceptions de la technologie de Georgescu-Roegen et de Simondon (1989). Georgescu-Roegen reconnaît à l’homme la spécificité d’être dépendant de médiations « exosomatiques » pour sa survie. Ceci fait de la technologie un artefact rapporté à l’homme. Pour Simondon, l’objet technique n’est pas un artefact qui pré-existerait à son déploiement. Il advient à existence et trouve son efficacité au travers des entités avec lesquelles il entre en constitution. Pensons par exemple au développement de l’éolien en mer qui appelle à résoudre autant des enjeux de raccordement au réseau électrique, de maintien de la pêche littorale que de préservation des milieux marins. L’« individuation » désigne un processus de « résolution inventive » (Simondon, 1989 ) par lequel ces entités disparates (réseau électrique, pêcheurs, fonds marins) peuvent advenir comme réalité nouvelle. Le résultat de l’individuation n’est donc pas que l’objet technique, c’est tout le tissu de relations (son milieu associé) qui spécifie son existence et son efficacité.

Cette lecture dénie à la technologie le fait d’avoir une contribution quantitative et qualitative a priori. En suivant la construction de ces potentiels énergétiques – dont certains seront construits de telle sorte qu’ils seront porteurs de gains associés multiples et pourront davantage être considérés comme des potentiels de transition écologique, il devient possible de raisonner autrement les liens entre énergie, matière et espace. Là où Georgescu-Roegen associe la notion d’« entropie » à une « part irrécupérable » – celle échue au terme d’un processus physique sans retour possible à l’état initial, Simondon pose la question de qui prend part à cette « part » au moment de la mise au point de l’objet technique. Ce processus ouvre des moments et des lieux où l’entropie peut être examinée, discutée, négociée, redistribuée, voire en partie récupérée. Avec la technologie de captation du rayonnement solaire, Georgescu-Roegen propose de substituer une physicalité par une autre, un stock minéral par un flux cosmique. Avec la turbine mise au point par Jean Guimbal pour l’usine marémotrice de la Rance, Simondon indique une autre voie, celle de synergies fonctionnelles (dissipation de chaleur, système de refroidissement) qui ouvrent la voie à de nouvelles dispositions relationnelles avec le milieu environnant. A travers l’objet technique se crée tout une économie de la prise en charge de l’« entropie » au sens d’une économie de moyens, de matière, d’énergie, de disposition dans l’espace et de cohabitation avec ce qui vit dans ce nouveau milieu associé.

Cette « Energétique » – selon le terme de Simondon, attentive à ceux, celles et ce qui prennent part à la conduite de la « marche entropique », s’accompagne chez l’auteur d’un soucis pour ce qu’on pourrait appeler sa « part récupérable ». Comme souligné par Vincent Bontems (2016) en citant Simondon (1983) : « Lorsqu’un objet se trouve réformé pour obscolescence, c’est une importante quantité de travail humain qui se volatilise sans profit, et qui devient irrécupérable ». Simondon (1983) insiste sur le fait que le progrès technique n’est pas linéaire. Il formule une éthique qui consisterait non à croire à un progrès qui serait celui d’une course à la puissance, mais à un travail constant d’« approfondissement » par retour en arrière, retraitement, récupération, reprise d’états intermédiaires, rectifications. « La technologie approfondie doit apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l’ancien et à le réactualiser pour en faire un présent sous l’appel de l’avenir » (Ibid., 351). Cette « part récupérable » constitue dans son principe au moins une autre façon de contribuer à ralentir la « marche entropique ».

Stabiliser une « maille » pour rendre opératoire un objet technique est donc un travail relatif à la mise en compatibilité de ces échelles d’espace et de temps, et des entités qui leurs sont associées.

Entre les « mailles » du programme bioéconomique

Ce qu’a vu Andi Hollier depuis le hublot de la station spatiale internationale, de vastes champs éoliens sur les flancs des « montagnes célestes », d’aucun peut penser que c’est là le mode économiquement raisonnable pour opérationnaliser la transition ; en procédant par investissements massifs, économies d’échelle et atteinte rapide d’objectifs quantifiés. Ce qu’il n’est pas possible de voir depuis ce hublot, c’est ceux, celles et ce qui ont pris part à ces développements. Un défi est de problématiser l’espace non pas comme un contenant mais comme une « maille » à inventer pour accomplir une opération sociotechnique. La « maille » n’est pas prédéfinie, elle est relative à une expérience de construction d’un site au sens d’une façon singulière de nouer énergie, espace et matière, et leurs différentes parties prenantes. Comment différencier les « mailles » qui sont porteuses de celles qui malgré les innovations annoncées restent entropisantes ? Cet article avance que la « marche de l’entropie » (énergie-matière) est indissociable de la singularité des lieux géographiques dans lesquels adviennent ces conversions énergétiques. Les lieux agissent à la fois comme proposition et comme palimpseste. La « part récupérable » est double, à la fois par élaboration de synergies multi-scalaires et par reprise d’états anciens.

Vis-à-vis d’énergies libres cosmiques (non minérales comme le vent, le soleil, les marées, la chaleur du sous-sol), la singularité des lieux importe car elle propose de façon contingente des formes géographiques et des processus (physiques, biologiques, sociaux) qui peuvent concourrir à rassembler les énergies diffuses dont les sociétés souhaitent tirer parti pour faire transition. Il n’y a pourtant pas d’évidence à investir ces lieux même si des études préliminaires leur reconnaissent un potentiel de contribution à la production d’énergie en fonction de technologies existantes. A mesure qu’ils sont pratiqués, ils surprennent par l’intensité de processus existants (physiques, biologiques, sociaux) et les échelles auxquels ils renvoient (courants marins, migrations animales, organisations humaines dans l’espace). Voilà des échelles d’espace et de temps qui ne sont pas données avec la technologie mais auxquelles celle-ci peut s’articuler pour accroître son degré de « concrétisation ». Toute mise au point d’un objet technique ne va pas dans le sens d’une « concrétisation ». Il s’agit d’un processus incertain : il peut échouer faute d’un collectif apte à préciser son milieu associé (incertitudes géotechniques, recomposition des pratiques de pêche), à l’image du premier parc éolien offshore français aujourd’hui stocké en pièces détachées à travers l’Europe (Nadaï & Labussière, 2014) ; un objet technique peut naître d’une résolution partielle qui laisse subsister des parties incompatibles entre elles, voire augmente la disparité entre les parties (effondrement des communs paysagers et agricoles) à l’image de certains parcs éoliens terrestres qui suscitent de fortes conflictualités locales en restreignant leur développement à l’exploitation d’un potentiel physique de vent (Nadaï & Labussière, 2017) ; il peut enfin trouver une voie pour construire un potentiel éolien qui fasse participer l’ensemble des parties que son développement convoque (oiseaux migrateurs, protecteurs des oiseaux, développeurs éoliens) et faire surgir de nouvelles dimensions paysagères éoliennes (Nadaï et Labussière, 2010). Stabiliser une « maille » moins entropisante est donc un travail relatif à la mise en compatibilité de ces échelles d’espace et de temps de façon à préciser les potentiels énergétiques et leurs appuis.

Le deuxième déplacement permis par un abord géographique de la question entropique réside dans sa dimension de palimpseste. L’organisation de l’espace est une production historique étroitement liée au développement des techniques. La technique, écrit Milton Santos, produit dans l’espace une « empirisation du temps » (Santos, 1997, p. 36). Elle « exprime la rencontre, en chaque lieu, des conditions historiques (économiques, socio-culturelles, politiques, géographiques) qui ont permis l’arrivée de ces objets et président à leur fonctionnement » (Santos, 197, p. 31). Cette dimension de palimpseste invite à penser les relations dans un même espace de systèmes techniques d’âges différents. Ces relations ne sont pas univoques. Par exemple, des configurations sociogéographiques héritées telles que l’organisation du bâti en montagne (faible dispersion, exposition solaire) peut soutenir la construction de potentiels énergétiques photovoltaïques compatibles avec des enjeux d’architecture (principes partagés d’intégration au bâti) et de paysage (alternative à l’essaimage de centrales solaires au sol) (Fontaine et Labussière, 2018). Cela suppose une coopération d’intérêts assez forte autour de ces dimensions collectives pour prévenir d’éventuelles intentions de projets individuels et privés plus rémunérateurs ; ce d’autant que le réseau électrique, dans son infrastructure et sa gestion par contractualisation individuelle, est une « maille » héritée qui ne favorise pas un abord du solaire en commun.

Ces exemples montrent que la transition ne peut se limiter à opérationnaliser des « sauts technologiques » qui seraient les seuls vecteurs de solution. Cela reviendrait à accroître l’hémorragie entropique, en ignorant les énergies investies par le passé et en accroissant la consommation de celles consacrées à la mise au point de solutions nouvelles. Agir différement consisterait à apprendre de tentatives de couplages répétées entre des technologies et des socio-éco-systèmes singuliers pour inventer des « mailles » viables pour les différentes formes de vie humaines et non-humaines. Cette réflexion suggère que lorsque ces couplages échouent ou se concrétisent partiellement, il y a une responsabilité humaine à identifier dans les énergies investies et perdues une « part récupérable » : celle-ci comprend les apprentissages relatifs à la mise en place des milieux associés aux technologies et qui décident pour une grande part de leur efficacité et de leur soutenabilité. Tout n’aura pas été perdu si l’on sait retirer des aventures technologiques contemporaines vers les renouvelables les éléments d’une nouvelle culture sociotechnique, qui concrétise un autre rapport aux techniques comme à la terre.

Bibliographie

Antoine Fontaine & Olivier Labussière (2018) « Community-based solar projects : sun-sharing politics and collective resource construction trials », Local Environment, DOI : 10.1080/13549839.2018.1531838

Bontems Vincent (2016) « L’énergétique de Simondon : Progrès versus Puissance »,

in Gilbert Simondon ou l’invention du futur, sous la dir. de V. Bontems. Klincksieck

Georgescu-Roegen Nicholas (1995) La décroissance, 2e édition [ed. orig. 1979], Les éditions Sang de la terre

Grinevald Jacques et Rens Ivo (1995) Nicholas Georgescu-Roegen. La décroissance.

Entropie – écologie – économie, Paris, Éditions Sang de la terre

Howard David, Richard A. Wadsworth, Jeanette W. Whitaker, Nick Hughes et Robert G.H.Buncec (2009) « The impact of sustainable energy production on land use in Britain through to 2050 », Land Use Policy, 26 (1), p. 284-292

Kiesecker Joseph & Naugle David (2017) Energy sprawl solutions.

Balancing global development and conservation, Island Press

Konadu Dennis, Zenaida Sobral Mourão, Julian M. Allwood, Keith S. Richards, Grant Kopec, Richard McMahona et Richard Fennera (2015) « Land use implications of future energy system trajectories – the case of the UK 2050 Carbon Plan », Energy Policy, 86, p. 328-337

Mayumi Kozo (1991) « Temporary emancipation from land : from the industrial revolution

to present time », Ecological Economics, 4, p. 35-56

Missemer Antoine (2013) Nicholas Georgescu-Roegen, pour une révolution bioéconomique, Lyon, ENS Éditions

Nadaï Alain et Labussière Olivier (2017) « Landscape commons, following windpower fault lines : The case of Seinet-et-Marne (France) », Energy Policy, 109, p. 807-816

Nadaï Alain et Labussière Olivier (2014) « Recomposer la mer, devenir offshore :

le projet éolien de Veulettes-sur-mer », Natures Sciences et Sociétés, 22 (3), p. 204-218

Nadaï Alain et Labussière Olivier (2010) « Birds, turbines and the making of wind power landscape in South France » (Aude), Landscape Research, vol. 35, no 2, p. 209-233

Raman Sujatha (2013) « Fossilizing Renewable Energies », Science as Culture, 22 (2) : p. 172-180

Santos Milton, La nature de l’espace. Technique et temps, raison et émotion, Paris, L’Harmattan, 1997

Scheidel A., A. Sorman, Energy transitions and the global land rush : Ultimate drivers

and persistent consequences, Global Environmental Change, 22 (2012), p. 588-595

Sijmons Dirk (2014) Landscape and energy. Designing transition. Nai010 publishers

Simondon Gilbert (2014) « Trois perspectives pour une réflexion sur l’éthique » [ed. orig. 1983], In Gilbert Simondon, Sur la technique, Paris, PUF

Simondon Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1989 [ed. orig. 1958]

Smil V. (1999) Energies. An illustrated guide to the biosphere and civilization, Cambridge, The MIT Press

Smil V., « Land requirements of energy systems », in : C. Cleveland (Ed.), Encyclopedia of Energy, 2004, vol. 6, p. 549-561

Trainor A., R. McDonald, J. Fargione, Energy Sprawl Is the Largest Driver of Land Use

Change in United States, PLoS ONE 11(9) (2016), p. 1-16

Vidal Olivier, Goffé Bruno & Arndt Nicholas (2013) « Metals for a low-carbon society »,

Nature Geoscience, vol. 6, p. 894-896

1 Texte et image accessibles en ligne: https://earthobservatory.nasa.gov/images/90294/drainage-patterns-and-wind-farms-in-northwest-china