Cette publication a bénéficié d’un financement du projet NesT du programme MSCA-RISE selon le grant agreement No 101007915.

This project has received funding from the MSCA-RISE programme under grant agreement No 101007915

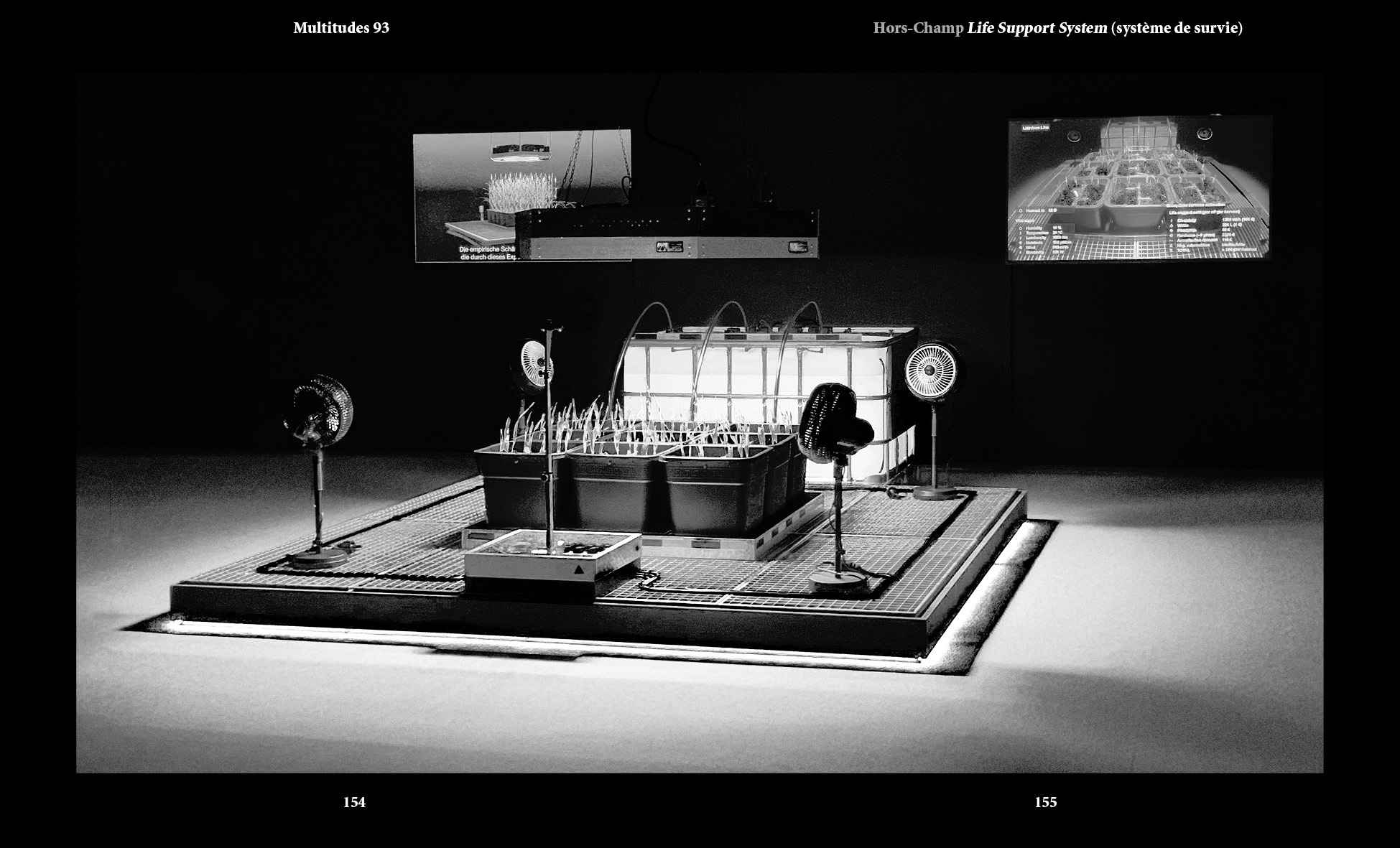

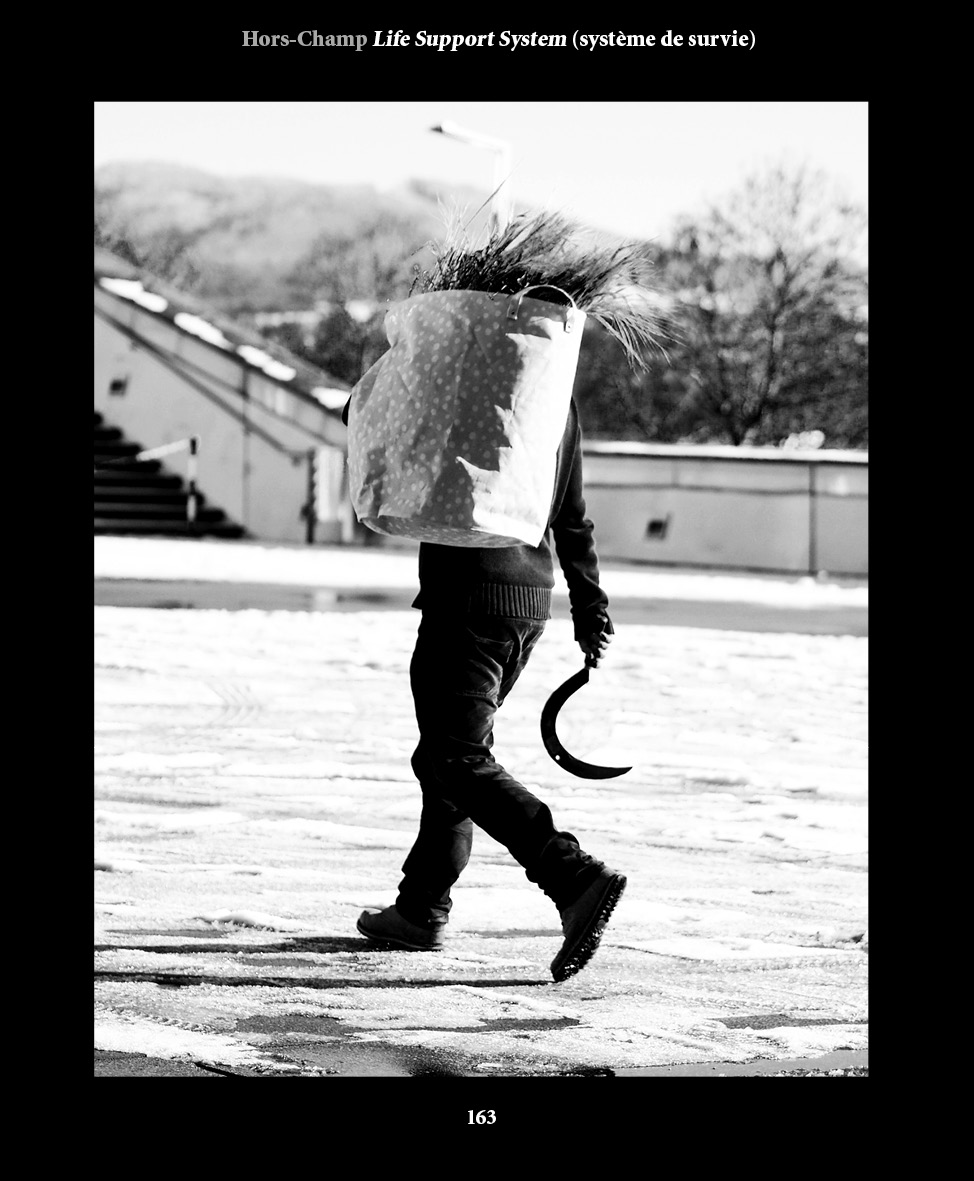

Cette provocation artistique vise à estimer les ordres de grandeur des services écosystémiques, essentiels à tous les processus vitaux de la planète. Nos relations avec la société, le monde et la biosphère sont couramment décrites à l’aide de métaphores économiques, qui reposent toutefois sur une compréhension étroite de la notion de valeur. Les conventions économiques qui prévalent aujourd’hui sont incapables de reconnaître la valeur intrinsèque des écosystèmes dont dépend pourtant toute vie. Cette expérience consiste en un mètre carré de blé cultivé de manière totalement artificielle dans un environnement fermé. Cette méthode contre-intuitive rend perceptible l’immense échelle des contributions des écosystèmes et fournit une référence spéculative afin de prendre conscience du « travail de la biosphère » sous-évalué et surexploité.

Expérience d’estimation des services écosystémiques

Dans nos cultures surdéterminées par les concepts économiques, nous manquons d’instruments discursifs adéquats pour aborder socialement ou politiquement l’importance du travail de la biosphère.

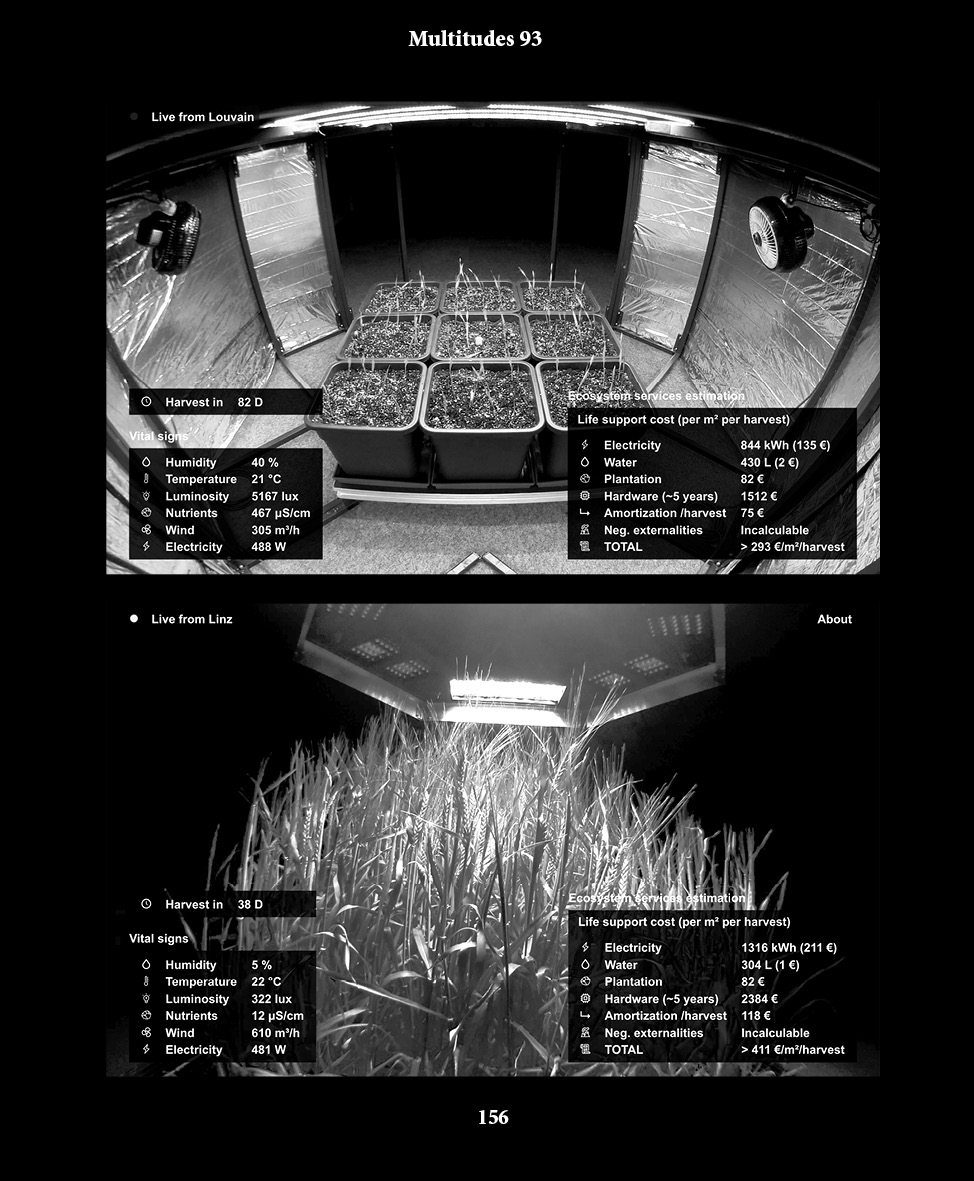

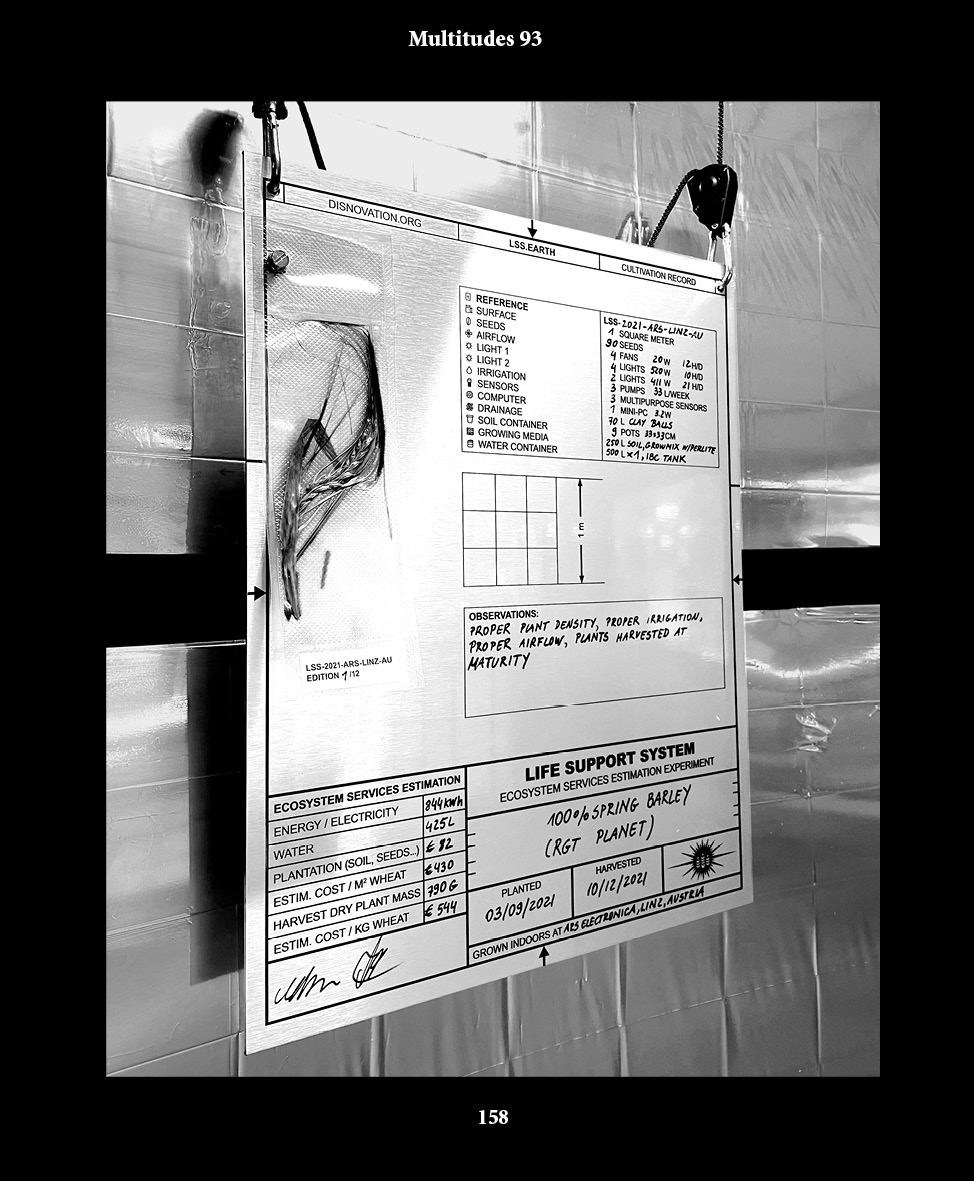

L’expérience Life Support System consiste en un mètre carré de blé cultivé artificiellement dans un environnement fermé. Les intrants essentiels tels que l’eau, la lumière, le vent, la chaleur et les nutriments sont contrôlés, mesurés et présentés au public.

Cette unité d’un mètre carré est capable de fournir environ 2 000 calories par récolte (tous les 3-4 mois), soit l’équivalent des besoins caloriques quotidiens d’un adulte humain. Pour nourrir un seul adulte, il faudrait environ 100 unités de ce type fonctionnant continuellement.

Les estimations empiriques obtenues grâce à cette expérience s’élèvent à environ 300 euros par kilogramme de blé, un coût extravagant comparé au prix actuel de 30 centimes par kilogramme sur le marché mondial.

Ce procédé contre-intuitif rend perceptibles les ordres de grandeur des flux de matières et d’énergie nécessaires pour reproduire les besoins nutritionnels humains. Plus précisément, via une agriculture en environnement fermé ou artificiel, par opposition à une agriculture en plein air sur des terres arables.

En tentant de cultiver un féculent riche en calories dans un environnement fermé, cette expérience de ferme d’intérieur est un cas extrême qui montre l’ampleur des contributions écosystémiques qui sont mal reconnues dans le cadre des conventions économiques actuelles.

Bien que l’agriculture verticale puisse être utilisée avec certaines plantes très peu caloriques, ce n’est pas le cas des aliments de base, tels que le blé qui a historiquement fourni la plus grande proportion de l’apport calorique nécessaire aux humains en Europe. Il n’y a pas encore de remplacement écologiquement justifiable à l’agriculture sur terres arables, qui est intégrée de manière radicale et immanente dans la biosphère.

Cette ferme expérimentale met en évidence les services écosystémiques incalculables dont nous bénéficions « gratuitement » notamment via l’agriculture. En revanche, les environnements fermés doivent reproduire artificiellement ces services à des coûts sociaux, énergétiques et écologiques élevés qui ne sont généralement pas pris en compte.

Dans une perspective beaucoup plus large, cette expérience artistique fournit une référence spéculative afin de prendre conscience du « travail de la biosphère » sous-évalué et surexploité. Les processus écosystémiques fournissent la valeur primaire au cœur de chacune de nos interactions économiques quotidiennes au sein de la société.

Les limites des imaginaires de l’agriculture verticale

« Les fermes verticales installées dans les villes peuvent produire – de manière rentable – des légumes-feuilles, des tomates, des poivrons, des concombres et des herbes aromatiques cultivés de manière hydroponique, le tout avec beaucoup moins d’eau que n’en nécessite l’agriculture conventionnelle. Mais ces produits ne contiennent qu’une infime quantité de glucides et pratiquement pas de protéines ni de graisses. Ils ne peuvent donc pas nourrir les villes, et surtout pas les mégapoles de plus de 10 millions d’habitants. Pour cela, nous avons besoin de vastes étendues de terres cultivées plantées de céréales, de légumineuses, de plantes racines, de plantes sucrières et de plantes oléagineuses, dont les produits sont consommés directement ou donnés aux animaux qui produisent de la viande, du lait et des œufs. Ces cultures occupent aujourd’hui 16 millions de kilomètres carrés, soit presque la superficie de l’Amérique du Sud, et plus de la moitié de la population humaine vit aujourd’hui dans des villes. […] Les fermes verticales ne peuvent pas se substituer à une grande partie des terres agricoles, et les arguments avancés à leur sujet ont été exagérés. »

Sur le même sujet