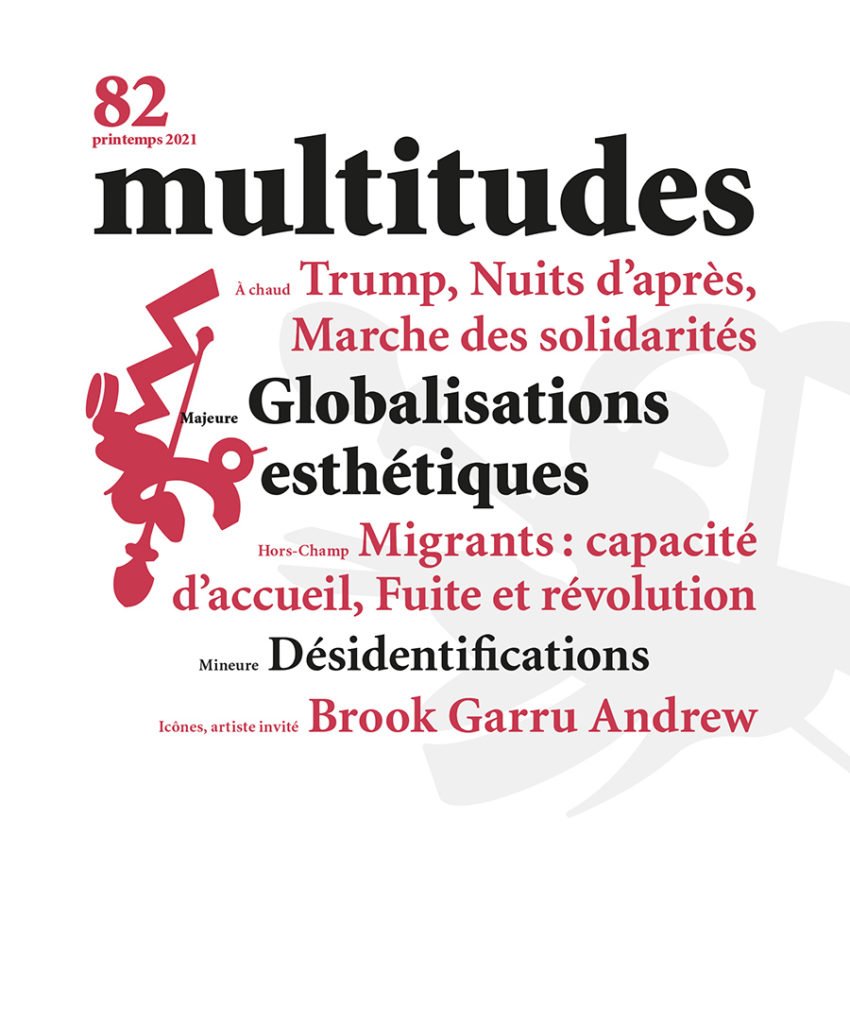

Conversation à l’occasion de l’exposition This Year de Brook Garru Andrew

à la Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney, Australie, le 7 octobre 2020.

Alexie Glass-Kantor : Votre pratique depuis plus de 25 ans a consisté à faire converger et juxtaposer l’anthropologique, l’historique, les cultures populaires et visuelles, pour repenser et subvertir les structures existantes et les paradigmes de pouvoir, en les repensant de manière ludique, satirique et provocatrice : à quoi ressemble le pouvoir dans ses différentes facettes ? qui a le droit de parler ? et qu’est-ce que la représentation ?

Brook Garru Andrew : Ma démarche consiste aussi à parler de ce qui a été enlevé à certains d’entre nous et ce qui nous nourrit, comment nous apprenons à faire partie d’une narration dominante. Ayant grandi avec une mère aborigène et un père d’ascendance celtique et juive, j’ai souhaité savoir pourquoi la famille de ma mère ou ma vie, l’expérience de cette identité – d’être Aborigène avec des ancestralités multiples et une vie en ville – n’était pas plus visible dans la sphère publique, particulièrement dans l’éducation. J’ai senti qu’il y avait comme une forme de privation, de marginalisation. À vrai dire, je ne pense pas que cela ait beaucoup changé depuis dans la culture populaire.

Récemment, Lidia Thorpe, femme aborigène du peuple Gunnai-Gunditjmara, est devenue sénatrice pour les Verts au parlement australien. Le jour où elle a été assermentée, cela suscita des remarques très racistes sur Twitter. Le racisme à l’égard des Aborigènes et des Insulaires des Îles Torres continue de s’exprimer dans les espaces publics.

Ce qui m’intéresse est de mettre au défi ces narrations, montrer ce que la souveraineté signifie pour les peuples Autochtones et d’autres narrations pas seulement celles en relation avec l’Indigénité. Quels sont les récits qui nous appartiennent ? de quelles histoires héritons-nous ? et aussi, quelles histoires sont tenues à l’écart de nous ou d’autres gens.

A. G.-K. : Le titre de votre dernier travail, This Year, vient d’un titre d’actualité, « This year, be prepared » qui se référait aux feux de brousse dévastant l’Australie (fin 2019), mais sonne maintenant comme une prédiction de ce qui est arrivé en 2020, la pandémie Covid. Vous avez fait ces collages pendant le confinement, dans des conditions de distanciation sociale et de restrictions strictes à Melbourne où vous ne pouviez vous déplacer à plus de 5 km. La collection amassée dans votre studio résulte de plus de deux décennies. C’est comme si vous viviez dans cette archive, mais pour commencer à faire ces collages, ce fut une démarche très rapide.

B. G. A. : Je récolte de manières différentes. La collection The Saturday Paper (un journal progressiste publié à Melbourne) vient de mon amie la Professeure Marcia Langton qui l’avait sortie pour recyclage. Quand je vais dans des musées pour créer des interventions, je récupère aussi des matériaux. Par exemple, au Musée d’Ethnographie de Genève (2017) pour créer une nouvelle installation d’art et travailler avec leurs collections, alors que des choses était jetées de sa bibliothèque, j’ai pris quelques ouvrages, tel le livre Orixás de Pierre Verger de 1951. Lorsque j’étais au Smithsonian Institute à Washington D.C. pour la bourse Artist Research Fellowship (2016), une des universitaires qui partait à la retraite m’a donné beaucoup de livres et aussi des matériaux imprimés. Vous remarquerez que dans beaucoup de mes collages il y a des découpes du magazine Phantom. Un ami les collectait adolescent en Australie et m’en a donné une pile. Mon studio est définitivement devenu un dépositoire pour ces matériaux, et j’ai aussi collecté des lames de verre, de vieux films et des centaines de cartes postales du XIXe siècle.

A. G.-K. : Vous faites des recherches dans les musées depuis les années 1990 en créant des pièces, la première fois au Royal Albert Museum, Exeter, au Royaume Uni en 1996. Récemment vous m’avez dit quelque chose de vraiment intéressant : vous avez réalisé à un moment que vous deviez fabriquer votre propre archive pour entreprendre le travail que vous vouliez faire.

B. G. A. : Quand j’étais en première année à l’école d’art en 1991, je me souviens m’être trouvé dans un magasin de brocante à l’ouest de Sydney, et il y avait une tête aborigène en céramique, du genre (que nous appelons) kitsch ; à l’instar d’artistes comme Destiny Deacon et Tony Albert, j’ai commencé à en collecter. Pour moi cette chose devait être soustraite à l’œil public. Certains de ces objets n’étaient pas très beaux mais c’est vraiment l’acte de les collecter qui comptait. Mes grands-parents aborigènes avaient des cuillères avec des têtes (aborigènes) au bout. Cela dépend vraiment de à qui est la maison, où vous vous sentez chez vous, ce que l’objet signifie finalement pour vous. Quand c’était dans l’arène publique, c’était trop public, donc cela devait être retiré et recontextualisé.

Certaines des choses que j’ai collectées sont vraiment très précieuses, comme ce pectoral aborigène, connu sous le nom de « King Plate », qui n’était pas donné1. Ces « plaques de roi » sont très recherchées, bien qu’elles cristallisent des histoires tellement dévastatrices. Beaucoup de collections privées et de musées en possèdent. Ce fut une opportunité pour moi d’acquérir un tel pectoral et je l’ai intégré dans une sculpture pour une exposition appelée Sanctuaire (Sanctuary, Ian Potter Museum of Art, The University of Melbourne 2015). Il y avait là un moyen pour que cet objet précieux qui pendait au cou d’un Ancien aborigène puisse être positionné dans la sculpture d’une façon qui parlait à cette histoire de dépossession. C’était très puissant. Il en va de même avec le regard sur le commerce des restes humains – exploré dans mon travail intitulé Vox : Beyond Tasmania (2013). Je me demande toujours comment on peut regarder des narrations et des histoires aussi difficiles, et comment les présenter d’une manière qui honore ces gens tout en étant aussi source d’informations2 ?

A. G.-K. : Je pense que c’est votre qualité de collectionneur vivant – vous n’êtes pas un chasseur de trophées, ce n’est pas le paradigme colonial de collecter afin de canoniser un vocabulaire ou une chronologie vernaculaire. La manière dont vous collectez relève beaucoup plus du déballage de contradictions qui existent dans une archive ou une collection.

B. G. A. : Absolument. Au début de ma carrière, en 1996, j’étais associé à Boomalli, une cooperative aborigène de Sydney ; des années de grande formation, essentielle. Hetti Perkins et Brenda L Croft en faisaient partie ainsi que r e a3 et de nombreux artistes, et c’était très important d’avoir un sens de la communauté autour de ces idées. Ma première intervention internationale eut lieu au Royal Albert Memorial Museum à Exeter, et je fus informé que le musée avait rapatrié tous leurs restes humains, ce qui était très surprenant en 1996. J’ai découvert toutefois un crâne dans leurs collections, mais enregistré dans un livre sur les mammifères.

Les gens doivent comprendre que les Aborigènes étaient collectés comme des animaux, listés en fait dans ce livre de « mammifères », au côté des baleines, des singes, et ainsi de suite. Cela m’amène à questionner qu’est-ce qu’une archive historique ? Quelle est la vérité ? En Australie, il y a des guerres à propos de l’histoire de la nation, ce qui est codifé comme le brassard noir versus les visions de l’aveuglement blanc4. Mais les héritages de ces passés dépassent les archives historiques, il y a un traumatisme intergénérationnel. Il ne devrait pas y avoir de débat autour de ça. Cela vaut non seulement pour l’Australie, mais aussi au niveau international.

Un point intéressant au sujet de ce travail à Exeter, qui revient à la discussion sur les collections, est qu’on m’a autorisé à placer dans mon installation le journal de bord original du Capitaine Cook, mais on ne m’a pas laissé déplacer d’autres objets autour. J’avais 26 ans, je suis sorti pour acquérir des tas de livres de Mills et Boons, qui sont du romantisme romancé, et je les ai déchirés, des centaines, en les dispersant autour du journal de Cook. Les gens furent un peu offensés, car je disais au fond qu’il y a une romance de fiction autour du Capitaine Cook.

Ensuite, j’ai vraiment commencé à collecter beaucoup plus, car j’ai senti que des narrations et des histoires devaient être juxtaposées au côté d’autres récits du monde pour avoir une vision plus équilibrée. Même avec This Year, il s’agit de rassembler un grand nombre d’archives différentes, pour créer mes propres narrations, ce qui inclut aussi la parodie.

A. G.-K. : Votre pratique crée une structure non-hiérarchique qui a la capacité de vraiment souligner l’existence d’un biais inhérent, un préjugé inconscient. Pour l’intervention au Van Abbemuseum de Eindhoven en 2017, vous avez inclus dans votre installation une peinture de Picasso, mais exposée contre un mur peint avec votre motif Wiradjuri, le carré concentrique noir et blanc, qui est présent dans beaucoup de vos travaux. Il est très intéressant que des musées vous invitent à présent pour énacter ces façons de repenser les systèmes et les structures qu’ils ont appliqués à leurs archives et collections précédemment. C’est un décalage significatif, dans les pratiques actuelles des musées.

B. G. A. : Dans ce projet j’ai travaillé avec le merveilleux Nick Aitkens du Van Abbemuseum qui fait partie du groupement de musées I’Internationale. Ils travaillent à « dé-moderniser » leurs stratégies, programmes et collections. Mon intervention dans leurs collections s’inscrivait dans le programme de recherche Deviant Practice. L’œuvre de Picasso de leur collection que j’ai inclus dans mon installation est le tableau qui avait suscité une controverse en Palestine5. Pour moi, pencher ce tableau sur le côté pour l’installation, impliquait qu’un ami parle au conservateur. Cette négociation était passionnante pour moi en tant qu’artiste car il s’agit d’une controverse sur un grand peintre français.

L’idée de décoloniser les musées, nécessite une longue conversation. C’est devenu un peu une question de buzz de créer un « momentum ». Il y a beaucoup de différentes versions et idées sur ce que c’est : depuis la transformation radicale jusqu’à parler de vouloir faire quelque chose mais ne pas lâcher le pouvoir. Nous devons comprendre que c’est dans cette étincelle, ce frisson, cette destruction, qu’il y a du changement, et du bonheur dans ce changement.

A. G.-K. : Vous avez d’abord montré une partie du travail de collages pour le programme en ligne à Artspace, 52 Artists, 52 Actions où chaque semaine nous avons commissionné un artiste pour faire un projet sur notre compte Instagram et sur notre site web. À noter que pendant la semaine de votre projet début juin (2020), le mouvement Black Lives Matter s’est renforcé. On a vu des gens faire des choses comme noircir leur instagram, créer un effacement d’images dans le domaine public pour manifester leur solidarité, et il y eut une sorte d’impuissance que nous avons ressentie en tant qu’institution, assis dans nos confinements. Comment pouvions-nous créer quelque chose qui ait du sens ?

Nous vous avons demandé de prendre les devants, car nous pensions qu’un artiste devait être le meneur, et nous avons décidé de laisser l’œuvre parler pour elle-même, car nous travaillons en fait avec des artistes pour qu’ils amènent toujours à repenser la structure et le pouvoir comme une façon pour les institutions de pouvoir changer avec le temps.

B. G. A. : Ce fut une semaine très compliquée ; lorsque Black Lives Matter a explosé aux États-Unis. Avec vous et l’équipe nous avons parlé de ce que cela signifiait, et on s’est demandé que se passe-t-il ? (what the hell ?) que dit ce travail ? Ce fut aussi un temps important qui a influencé le travail.

Vous pouvez voir dans un des collages, un texte sur Linda Burnie tiré d’un quotidien. C’est une femme politique aborigène extraordinaire, qui a expliqué en quoi le mouvement Black Lives Matter était si important pour les Australiens Autochtones, au regard de la lumière qu’il rallume sur la question des morts en garde-à-vue6. C’est juste incompréhensible que rien n’a bougé avec les morts en garde-à-vue aborigènes. Même s’il y a eu une Commission Royale enquêtant sur ces morts rendues publiques en 1991. Depuis il y a eu au moins 434 morts d’Aborigènes en garde à vue ou en prison, et pas une condamnation. J’ai inclus ce gros titre de journal sur Linda dans le travail de collage – mais aussi donné à réfléchir sur différents lieux du monde, et sur le mouvement de protestation.

A. G.-K. : Les collages comprennent aussi des sources historiques, et cette série a en fait commencé avec le livre des gravures originales du XIXe siècle du satiriste britannique William Hogarth. Vous avez commencé à coller directement sur les pages de ce livre. Qu’avez-vous essayé de faire avec l’intimité de ces premiers collages ?

B. G. A. : C’était complètement chaotique, juste la manière de couper et de mettre les choses ensemble. Parfois les juxtapositions faisaient sens sur le moment et parfois pas. Parfois les narrations vous viennent et d’autres fois le récit se déplace, en fonction de comment vous vous sentez ou ce que vous faites ou pensez. J’aime ce genre d’engagement ouvert et sans fin.

Pour une personne quelque chose comme l’image d’un voyage de chasse avec un léopard mort, pourrait être vraiment sérieux et intense et pour une autre la même chose fait problème. Dans le collage avec le gros titre « This Year, be prepared » (cette année soyez préparé) j’ai travaillé directement avec la couverture du livre de Hogarth, en collant dessus des découpages de media d’actualité. L’image du temple détruit provient de l’île indonésienne du Sulawesi, qui a fait l’expérience d’une augmentation de désastres naturels que beaucoup de gens attribuent directement au changement climatique. C’est une question urgente que beaucoup ne voient pas.

Je décompose cette sorte de nature quotidienne sur comment nous sommes perçus et ce que nous voyons. Je crois qu’il est important d’être vigilant à la satire, car elle est révélatrice. J’ai examiné Hogarth et beaucoup d’autres satiristes pas juste occidentaux. C’est vraiment un temps crucial en ce moment pour exposer des violences latérales et le racisme systémique. Les gens changent leurs valeurs et croyances, c’est comme les années 1970 qui reviennent. Je pense qu’au sommet de la liste des préoccupations maintenant il faut voir l’environnement mais aussi être responsable pour les histoires, comment allons-nous faire cela ?

1 À propos des King Plates, voir Troy, Jakelin. King Plates: A History of Aboriginal Gorgets. Aboriginal Studies Press, 1993. NdT : C’était une coutume coloniale de mettre autour du coup d’Aborigènes repérés comme des chefs une plaque gravée les désignant comme « roi ».

2 Sur rapatriement des restes humains : https://returnreconcilerenew.info

3 NdT : voir Géraldine Le Roux, « Boomalli », Dictionnaire universel des Créatrices, Éditions des Femmes-Antoinette Fouque, 2013 ; les curatrices aborigènes Perkins et Croft furent impliquées dans les installations murales de la Commande australienne du Musée du Quai Branly ; voir aussi : www.artgallery.nsw.gov.au/collection/artists/r-e-a

4 Ndt : courant révisionniste qui dénie les massacres et autres violences de la colonisation australienne. Voir Macintyre, Stuart. & Clark, Anna, The History Wars, Carlton, Vic., Melbourne University Press, 2004.

5 Voir Nick Aitkens « Picasso in Palestine », 6 July 2011, frieze, www.frieze.com/article/picasso-palestine

6 Pour les nouvelles actuelles sur ces morts aborigènes, voir www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2018/aug/28/deaths-inside-indigenous-australian-deaths-in-custody. Ndt : voir aussi B. Glowczewski, « Survivre au désastre », Multitudes, 2007.