En école d’art, la mondialisation artistique – souvent comprise comme une extension des territoires artistiques – et la globalisation esthétique – souvent comprise comme une extension des valeurs esthétiques – accompagnent un moment de révision critique du champ de l’art. Entre 2004 et 2019, deux générations de chercheur·es et plasticiennes ayant passé une partie de leur temps de pratique à l’étranger ont recueilli des outils méthodologiques et critiques au-delà des scènes artistiques françaises. Iels sont recruté·es dans les écoles1 et y enseignent les études visuelles, les études culturelles, les études noires, une ouverture critique du champ ethnographique à partir de références étasuniennes, ou encore l’usage des études féministes décoloniales et écologistes dans l’analyse des œuvres et de l’écriture de l’histoire de l’art2.

Ce renouvellement de l’approche, des contenus et des corpus de l’histoire de l’art est associé à un projet d’internationalisation artistique en école d’art. Mon premier cours pour les étudiant·es de l’école nationale supérieure d’art de la Villa Arson en 2013 présentait précisément les propositions contradictoires développées dans le champ de l’histoire de l’art et des études visuelles, masqué dans le contexte français par l’usage du terme « mondialisation/globalisation artistique ». Ce panorama se composait de l’histoire globale de l’art envisagée comme une universalisation et une homogénéisation des corpus artistiques sous le prisme occidental (Kity Ziljmans et Wilfred Van Damme), des investigations des nouvelles géographies de l’art (John Onians et Thomas Das Kaufmann), de l’histoire des pensées de la déconstruction des grands récits de l’art notamment (Griselda Pollock), de l’approche féministe de l’art (Linda Nochlin), de la décolonisation des récits (Gerardo Mosquera), et des études noires vues de manière transnationale par Kobena Mercer et Cornel West, associant les études sociologiques de la migration et des diasporas à une histoire visuelle.

L’organisation des études en école supérieure d’art permet une grande liberté de choix de contenus et de formes pédagogiques, alimentée par un temps court entre la découverte de pensées critiques, ou d’objets plastiques et leur enseignement3. L’école d’art est construite grâce à des équipes enseignantes composites, assemblages singuliers de compétences d’artistes et théoricien·nes de l’art confirmé·es, recruté·es sur carrières. Il n’existe donc pas de programme d’enseignement imposé, car l’objectif pédagogique, conçu sous les formats de cours, d’entretiens individuels, de discussions collégiales autour des projets artistiques, d’ateliers intensifs, est de partir des nécessités particulières des promotions d’étudiant·es et des projets qui en sont issus, afin de fournir un accompagnement ajusté de leurs gestes et de leurs questions plastiques et conceptuelles. Le corps professoral propose des initiations et formations techniques, des ateliers de recherche en art, et des contenus d’enseignement révisés annuellement par chacun·e de ses membres, accompagnés par des invitations d’intervenant·es et artistes internationaux.

En 2013, les cahiers du Musée National d’Art Moderne4 faisaient le bilan rétrospectif de l’arrivée des termes de « mondialisation artistique » dans le champ de l’art, depuis le milieu des années 2000 en discutant deux évènements institutionnels qui y avaient installé durablement les modalités de réception de la « mondialisation artistique/globalisation esthétique » en France. Cette réception a entraîné une réévaluation des outils et méthodes de la discipline de l’histoire de l’art, qui était depuis sa création associée au caractère national et à la patrimonialisation, et a conduit à une révision des paradigmes et critères d’évaluation de l’art et de son écriture, notamment dans la constitution des collections muséales. Un ping-pong s’est tenu à partir de 2005 entre l’Institut National d’Histoire de l’art et le Centre Pompidou5. D’une part, le colloque de l’INHA « Art contemporain dans la mondialisation, problématiques, recherches, ressources, réseaux en Europe6 » remettait en cause l’approche des scènes artistiques par aires culturelles jusque-là monnaie courante, l’introduction des études culturelles et visuelles dans l’histoire de l’art telle qu’elle était développée en France, et la fonction et le rôle des musées de collection dans la monstration de scènes artistiques considérées à l’échelle globale7. D’autre part, le Musée national d’art moderne au Centre Pompidou entreprit une révision des modernités mises en scène par l’accrochage de ses collections permanentes avec « Modernités plurielles de 1905 à 1970 ». Le Centre Pompidou invita par ailleurs les cultural studies britanniques à la BPI en 20098, ce champ d’études initialement marxiste notamment révisé par Stuart Hall, l’un des fondateurs de la New Left multiculturaliste, à l’Université de Birmingham9, qui prend en charge la représentation et les politiques de la race, de la classe, puis, du genre et des sexualités dans les champs visuels.

Ces questionnements et révisions critiques se sont accompagnés de fortes résistances, issues de certaines parties du champ académique. L’ouverture aux nouveaux paradigmes critiques dans le champ des études culturelles, des sciences politiques, de l’anthropologie et des théories de l’art a provoqué une levée de boucliers de la part des tenants de l’universalisme abstrait, mettant en avant l’exceptionnalité française, voire le refus des communautarismes, et le refus d’une culpabilité face à l’histoire. De nombreux ouvrages ont discuté ces enjeux10, alors même que les publications sur les effets distincts des décolonisations sur les territoires français, et les intersections entre la race, la classe, le sexe, et les confessions religieuses dans les constructions sociales et imaginaires collectives s’imposaient dans les maisons d’édition11. Ce paysage critique conflictuel installé en 2005 ne semble toujours pas résolu aujourd’hui, malgré la quantité et la qualité de travaux, publications de sciences sociales, de sciences politiques, de productions visuelles et critiques. En effet, Le Point relayait le 4 décembre 2018 un appel de 80 intellectuel·les contre les pensées décoloniales. Ce positionnement réactionnaire sera qualifié de « panique décoloniale » par Marie-Anne Paveau, de « panique morale » par Ruwen Ogien, ou encore de « panique identitaire », par Laurence De Cock et Régis Meyran12.

Si l’économie de l’art est toujours dominée par le marché américain, allemand et dans une moindre mesure anglais, suisse et français13, le vocabulaire de la mondialisation désigne en France des objectifs idéologiques opposés, à savoir une extension d’un canon artistique répondant aux normes occidentales à l’échelle globale ou, au contraire une volonté de réexamen des canons, des récits de l’art et des critères d’évaluation des œuvres de l’histoire de l’art jugés occidentalo-centrés. En effet sous les termes de globalisation esthétique et de mondialisation artistique résident des lectures diamétralement opposées, parfois en termes caricaturaux. La globalisation artistique peut être interprétée d’un côté comme une « standardisation et une hégémonie culturelle aliénante » entraînant « une relativisation des normes » ayant pour conséquence un « méli-mélo planétaire » dû au « brassage des populations hétérogènes14 ». La mondialisation/globalisation artistique est associée alors à une normalisation esthétique liée au développement de l’économie libérale à l’échelle planétaire, et supposée lisser les goûts, valeurs et systèmes de l’art. L’exemple le plus saillant et le plus caractéristique en serait celui des biennales d’art contemporain. De l’autre côté, nombre de recherches investiguent l’internationalisation artistique. On peut citer les échanges entre artistes brésilien·nes, britanniques et français dans les années 1960 autour du groupe Signals15 basé à Londres, ou encore la Biennale de Paris, biennale internationale des jeunes artistes (1959-1985)16. Autrement dit, les études sur l’internationalisation artistique font la preuve à la fois des circulations d’idées, des œuvres au sein d’une géographie artistique étendue, d’une histoire au long cours de l’internationalisme artistique17 mais également de « modernismes cosmopolites » selon le terme de Kobena Mercer18. Celui-ci trace des généalogies de pratiques issues de croisements culturels induits par les colonialismes, les migrations économiques et artistiques, dans un cadre international à partir de 1890. Ainsi selon Mercer, « on observe un regain d’intérêt pour des artistes non-occidentaux ou bien issu·es de minorités en Occident, grâce aux questions spécifiques d’une génération de chercheur·es d’origines culturelles diverses »19. Si le terme de cosmopolitisme philosophique renvoie historiquement au programme universaliste, Ulrich Beck y voit davantage un projet d’interdépendance et de multiappartenance, une optique de transnationalisme grâce à une « cosmopolitisation » du monde20.

En école d’art, la mondialisation artistique et la globalisation esthétique comme projet de réévaluation critique du canon de l’art prennent également la forme d’un réajustement permanent des critères d’évaluation des travaux plastiques des étudiant·es d’art. Ce réajustement tangible mais non formalisé est à associer à la difficulté de clarifier les critères d’évaluation en école d’art ainsi qu’aux conditions d’ajustement de l’équipe enseignante à des formes esthétiques explicitées. Si la cohérence entre un projet critique et formel est la base de l’évaluation des projets artistiques des étudiant·es, à quelles normes esthétiques doivent-iels répondre exactement ? Or la qualification de ces évaluations pédagogiques sur le positionnement critique des projets plastiques est cruciale lorsqu’il s’agit d’internationalisation artistique en tant qu’adéquation, de réévaluation ou de normalisation esthétique. Elle est précisément le lieu de formation, reproduction, validation des critères d’orientation et des contenus et des formes artistiques en circulation. Or, les processus d’identification aux normes esthétiques des arts visuels occidentaux restent majoritaires. De nombreux travaux artistiques font l’objet de disqualification, de délégitimation ou au contraire de valorisation du fait du positionnement plus ou moins ténu de ces propositions entre le canon esthétique normalisé correspondant pour partie aux différents marchés de l’art et les généalogies de pratiques artistiques instituées par l’histoire de l’art, la critique et le régime curatorial. De fait, une histoire des formes prédomine sur laquelle un ensemble professoral peut s’accorder de manière tacite jusqu’à des points limites, des points de discordances fortes, comme ont pu les générer pendant longtemps les projets artistiques qualifiés de « (trop) politiques », autrement dit les productions artistiques échappant au modèle universaliste et discutant d’enjeux décoloniaux ou de contre-histoires de traditions artistiques. Inversement, les étudiant·es racisé·es connaissent régulièrement une fétichisation de la différence par leurs enseignant·es, à partir d’attentes qui supposent une correspondance a priori entre parcours familial migratoire ou diasporique avec un travail plastique engagé dans des problématiques raciales ou identitaires. Le moment de l’évaluation du travail plastique fait dans ce cas le lit de reproductions de stéréotypes. Les étudiantes, les personnes trans, les étudiant·es bisexuel·les ou gays et lesbiennes (entre autres) se confrontent également à des présupposés naturalistes et essentialistes faisant là encore le jeu de la confusion entre la subjectivité de l’enseignant·e, les processus d’identification de l’étudiant·e et les intentions de son projet plastique. Toutefois, l’effet #MeToo et la visibilité médiatique de la notion d’intersectionnalité, les différents paradigmes de décatégorisation des savoirs ont favorisé à la fois l’affirmation et la revendication de projets d’étudiant·es dans ces sphères de déconstruction des normes, usages et pratiques du champ de l’art, la circulation des théories de sciences sociales féministes, décoloniales, écologistes et la reconnaissance ou réévaluation de ces formes dans les arts visuels institués en France.

Au contraire de « la recherche en art » qui a fait l’objet de revendications, de publications et d’études, la pédagogie et les épistémologies d’usages ne font pas encore l’objet d’une analyse précise et d’un choix nécessairement explicité et motivé par les enseignant·es21. Un grand impensé des écoles d’art concerne leurs effets implicites sur la construction de valeurs et de normes autour des productions artistiques. Chaque professeur·e des établissements supérieurs d’art nationaux ou territoriaux porte une logique pédagogique dont les ressorts ne sont discutés collectivement que sous leurs modalités administratives en termes de type de contenus, de formats, et de nombre d’étudiant·es.

L’une des raisons tient à l’occupation depuis 20 ans d’un autre sujet, la tentative de faire superposer les critères d’évaluation des écoles d’art aux critères d’évaluation du reste de l’enseignement supérieur et par conséquence, la difficulté à traduire les critères d’évaluation des travaux plastiques en « ECTS22 ». En effet, l’objet de débats et de révoltes des professeur·es d’école d’art concerne la difficulté d’harmonisation des critères des écoles avec les critères universitaires. La formation aux domaines de la création artistique est positionnée en contradiction avec la diffusion unilatérale et verticale d’un socle de savoirs préexistants et homogénéisés. Rappelons la concomitance de l’apparition de la forme scolaire et de la grande industrie à partir de 1880. Elisabeth Vallance, Michel Apple et Irene Pereira23 analysent la rationalisation des activités de la sphère scolaire comme préparation au temps de l’usine, ou encore à la division du travail sexué, ou bien comme programme d’administration coloniale. Au-delà d’une simple romantisation (historique) de la figure de l’artiste en génie, en marginal·e ou en entrepreneur·e individualiste, les enseignements en école supérieure d’art française se construisent dans une méfiance de la scolarisation de la société comme colonisation du monde vécu. De plus, la formation en école supérieure d’art en France se distingue de l’enseignement universitaire d’arts plastiques par l’inadéquation d’un enseignement d’objets connaissables prédéterminés et finis, autrement dit la proposition d’un savoir organisé, hiérarchisé et normalisé vis-à-vis duquel la pratique artistique ne serait qu’une conséquence ou une illustration et non pas le point de départ ou la finalité.

Toutefois, les débats et polémiques à propos de la course aux ajustements aux normes européennes de Bologne – avec l’architecture de diplômes en Licence, Master et Doctorat, l’accès aux diplômes de 3e cycle, le développement de programmes de doctorats en art – fait souvent oublier la multiplicité voire la coexistence en école d’approches pédagogiques politiquement contraires : on peut trouver dans une même équipe et une même direction des études l’usage par certain·es d’une pédagogie de l’émancipation héritée de Paulo Freire24 et bell hooks visant la conscientisation, l’autonomie, la libération des apprenant·es par une éducation collective, une éducation par valorisation de l’expérience personnelle et le développement d’une capacité de résistance aux discours dominants25 et une pédagogie socio-constructiviste à valeur entrepreneuriale, qui permet l’émergence d’une classe créative libérale26 en statut d’indépendant, capable de travailler dans des plages horaires extensibles à l’infini, de constituer et de renouveler des réseaux, de réinventer des contenus et des formes rapidement, en adaptant ses compétences de manière permanente, tout en acceptant des conditions de travail précaires27.

Christophe Kihm et Valérie Mavridorakis évoquent la tension entre l’« educational turn » et le « managerial twist28 », autrement dit entre un intérêt renouvelé pour une recherche de modèles d’enseignements critiques, de projets éducatifs et curatoriaux qui visent la formation d’espaces de résistance au conservatisme portés par de nouvelles utopies, et conjointement une augmentation des compétitivités entre les écoles (au niveau territorial et européen) impliquant une volonté de rationalisation de l’enseignement des savoirs, une précarisation des statuts et des rémunérations des enseignant·es, et la menace de fermeture des écoles. Si l’école supérieure d’art est toujours un lieu où l’enseignement porté et conçu par les enseignant·es sans curriculum établi, elle est également le lieu de curriculum implicites notamment déterminés par certaines directions d’établissement mues par des logiques économiques néolibérales.

Si la mondialisation artistique est conçue ou définie comme projet d’école, visant à l’inclusion, l’accès, la circulation des étudiant·es et des membres de l’équipe, nombre d’autres impensés se logent dans l’organisation structurelle des écoles nationales et territoriales supérieures d’art où racisme et sexisme institutionnels sont encore trop peu questionnés par une politique de la diversité. Pour exemple, les personnalités recrutées dans le corps enseignant sont choisies sur carrière et productions de manière à composer un panel hétérogène afin de garantir la variété des contenus et des approches. On peut remarquer néanmoins que sous cette revendication de pluralité, il n’y a quasiment pas, à ma connaissance, de professeur·es titulaires racisé·es dans les écoles d’art en France. D’autre part, le nombre de femmes enseignantes est extrêmement faible. Enfin, le nombre d’enseignantes et d’enseignants issus d’une géographie étendue est également très rare, d’après mes informations. Enfin, les pensées critiques, historiques, théoriques, curatoriales sont rassemblées sous un même titre « théorie » et occupent une position minoritaire et souvent subalterne en termes de nombre de professeur·es dédié·es dans l’ensemble du corps enseignant titulaire (16,7 %). Est-ce que cela construit une homogénéisation des contenus pédagogiques ? Pas du tout. Mais est-ce que cela contribue à une internationalisation des points de vue situés ? Absolument pas. De même, les recrutements des candidat·es se déroulent sans présélection, avec une audition de l’ensemble des personnes présentes dans une semaine dédiée, mobilisant ainsi l’ensemble du corps enseignant, avec un souci de variété de profils et d’attention à la mixité sociale. Pour autant, la sociologie des étudiantes et étudiants selon les écoles traduit là aussi de grandes disparités de milieux, de moyens, et donc induit des projets pédagogiques dans lesquels il reste à interroger les réalités d’un projet d’inclusivité. De plus, une culture occidentale associée à la blanchité constitue un socle commun de références, très peu discuté et encore moins remis en cause. Cela se traduit par des mesures contradictoires ; par exemple une demande du Ministère de la Culture et de l’Andea29 de rédaction de chartes d’égalité femmes-hommes, sans prise en compte a priori de l’intersectionnalité des asymétries de pouvoir spécifiques à l’école d’art, ou encore la nécessité d’un projet de diversité par l’altérisation, autrement dit par inclusion ou acceptation de l’Autre plutôt que par conscientisation des biais portés par chacun·e30. Les freins à une internationalisation des outils critiques, des savoir-faire, et des approches résident donc dans la politique des recrutements du corps enseignant, du corps administratif et technique, aveugles à la race, à la classe, au genre et aux sexualités dans la structuration des écoles. Les appels à une augmentation des frais de scolarité pour les étudiantes et étudiants étrangers sont notamment une aberration au moment même où les écoles souhaitent se doter du « label diversité et label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes31 ».

1 En histoire de l’art, ce renouvellement permet de se situer au-delà de l’héritage de trois figures tutélaires de l’histoire de l’art française : André Chastel, une histoire culturelle de l’art, Pierre Francastel, une approche sociologique de l’art et Georges Didi-Huberman, une approche esthétique du champ visuel.

2 Pour citer quelques-unes de ces participantes : la théoricienne et praticienne des médias Nathalie Magnan (1965-2016) enseigne à l’école nationale supérieure d’art de Dijon à partir de 1998, puis elle marquera durablement l’histoire de l’école nationale supérieure d’art de Bourges, à partir de 2007. L’historienne de l’art Emmanuelle Chérel enseigne à l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (2004-). Son approche politique de l’art notamment sur le mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (2012), la co-édition avec Fabienne Dumont de l’ouvrage L’histoire n’est pas donnée, art contemporain et postcolonialité en France (2016) et son groupe de recherche Pensées archipéliques (2009-) a réuni a plusieurs reprises une communauté d’artistes et théoricien·n·es de l’art autour d’une approche postcoloniales. L’artiste Marie Voigner arrive à l’école nationale supérieure d’art de Lyon en 2010 et développe aussi un enseignement associant les outils de Donna Haraway, Jeanne Favret-Saada, Viveiros de Castro. Lotte Arndt, théoricienne critique enseigne à l’école supérieure d’art et de design de Valence depuis 2014. Elle a publié de nombreux textes sur la décolonisation des musées ethnographiques (Ramper Dédoubler, 2016) et sur les revues des périodiques parisiens relatifs à l’Afrique (2012). Dans le champ des études féministes, l’artiste plasticienne Katharina Schmidt enseigne la peinture dans les écoles depuis 2004, elle a développé le programme de recherche peinture2020malerei (2008-2012), avec notamment l’exposition Trouble in Painting (2013) introduisant une relation entre le genre pictural et la sexuation du monde. On peut aussi noter le développement de corpus féministes avec Géraldine Gourbe à l’école d’art d’Annecy et son programme sur les expérimentations et les pédagogies californiennes, « Los Angeles : des marges au centres », de l’historienne de l’art Giovanna Zapperi à l’école d’art de Bourges (2010-2017), et celle de Fabienne Dumont à l’école d’art de Quimper (2011). Ces deux dernières ont publié des ouvrages nodaux de révision et de mise à disponibilité des outils féministes appliqués à la lectures des œuvres: La modernité de Marcel Duchamp, Paris, 2012 pour la première, et l’anthologie de textes La rébellion du deuxième sexe-l’histoire de l’art au prisme des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), (2011), pour la seconde. L’artiste Isabelle Massu enseigne les cultures visuelles à l’école d’art de Besançon avec un prisme féministe associé à la pensée des médias. La curatrice Vanessa Desclaux, recrutée à l’école nationale supérieure d’art de Dijon en 2011, y a construit une unité de recherche intitulée Fuck Patriarcat avec Sammy Engramer, proposant une programmation sur les liens entre outils militants et pratiques artistiques. Vanina Géré, qui a désormais rejoint l’équipe pédagogique de la Villa Arson, a enseigné à l’ENSA de Nancy (2013-2018) y a initié un cycle de conférences féministes, organisé des ateliers d’autodéfenses féministes seule puis en partenariat avec Vanessa Desclaux, avec laquelle elle a co-organisé une journée d’étude sur la non-mixité politique (2017). La curatrice Marie Canet enseigne l’esthétique à l’école nationale supérieure de Lyon, elle expose et publie régulièrement des monographies sur des propositions artistiques queer tels que Brice Dellsperger (2011), Bruno Pelassy (2015), Charlemagne Palestine (2017). Clara Schulmann a enseigné de 2012 à 2018 à l’école nationale supérieure de Bordeaux une histoire du cinéma et a publié un ouvrage sur la figure de la marginalité dans le cinéma sous le titre Films d’artistes, histoires de l’art (2014) et à codirigé la traduction de l’ouvrage Au delà du plaisir visuel. Féminisme, énigmes, cinéphilie, Paris, Mimésis, 2017. L’historienne de l’art Vanessa Theoderoupoulos et désormais l’artiste et historienne Chloé Maillet développent à l’école d’art supérieure d’Angers un enseignement féministe, fondé sur l’écologie politique pour la première, et sur l’anthropologie historique de la fluidité du genre pour la seconde. Olga Rozemblum, productrice de films d’artistes et co-directrice de Treize à Paris a enseigné à l’ENSA Cergy une approche féministe de la professionnalisation en art et poursuit à la HEAD de Genève un enseignement et projet avec l’artiste Vaginal Davies.

Pour ma part, j’ai effectué la direction scientifique de l’ouvrage pédagogique Art et mondialisation, Centre Pompidou, 2013 et j’ai commencé mon poste de théoricienne et historienne de l’art à la Villa Arson à Nice où j’enseigne les épistémologies féministes, décoloniales et queer dans les champs de l’art visuels depuis lors, avec en 2015 la co-organisation avec Frédéric Bauchet de journées et rencontres intitulées « Des genres au queer, pratiques artistiques contemporaines ».

3 Nous avons développé une unité de recherche avec ma collègue artiste Katrin Ströbel intitulée situations post, qui prend pour fondement l’intersection des enjeux de race, classe, genre, sexualité et constructions sociales comme matériaux de la pratique artistique. Ainsi la pensée des contextes et des situations ainsi que les outils féministes décoloniaux et queer sont travaillées de manière plastique, conceptuelle en prenant en charge l’histoire des formes.

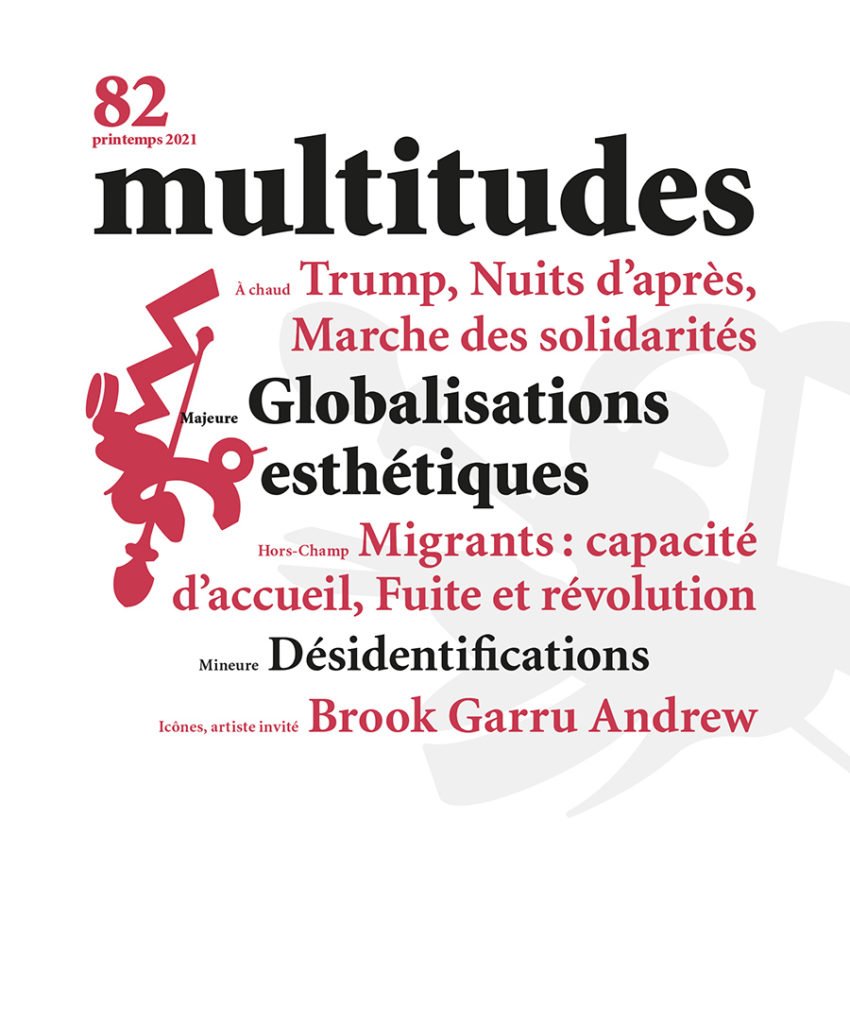

4 Dadour S., Duran M., Orlando S., Quiros K., Srour N. et Tournon A., « Globalisées, Mondialisées, contemporaines : écritures et productions de l’art aujourd’hui », Cahier du MNAM, no 122, hiver 2012-2013.

5 Au même moment, se tient au Musée National d’Art Moderne, l’exposition Africa Remix, dirigée par Simon Njami, qui vise à déployer un panorama de la scène artistique africaine, avec 200 œuvres d’artistes.

6 L’autrice Zahia Rahmani venant d’être recrutée à l’INHA organise le colloque avec avec l’historien de l’art Jean-Marc Poinsot « Art contemporain dans la mondialisation. Problématiques, recherches, ressources, réseaux en Europe », les 1, 2 et 3 Décembre 2005.

7 Dans une seconde phase de travail, Zahia Rahmani développera une étude des relations entre arts contemporains du monde arabe et du Moyen-Orient notamment par un colloque en 2013 organisé avec l’artiste Omar Berrada à Marrakech qui fait suite à de nombreux opus sur les artistes contemporains du sud (2006), des ateliers de la mondialisation artistique et une réflexion de long souffle sur la traduction et les enjeux éditoriaux de la mondialisation.

8 Catherine Grenier, alors directrice du département de recherche « Art et mondialisation » constitue un groupe de jeunes chercheur·es en 2009 et ouvre des bourses postdoctorales. Le récit de l’art de l’accrochage Modernités Plurielles (23 Octobre 2013 – 26 Janvier 2015) souligne les points aveugles de la collection européanocentrée du Musée National d’Art Moderne, et s’était donné pour ambition de désigner les axes d’acquisition futures, alors que la Tate Modern et le Moma menaient déjà une politique d’investigation et d’acquisition sous l’impulsion d’un espace critique conscient de la nécessité de prendre en charge et de mettre en crise l’hégémonie occidentale de l’art. La Bibliothèque Publique d’Information organise le 20 mars 2009 la soirée « Les Cultural Studies : genèse, objets et traduction ».

9 Voir Maxime Cervulle (ed.), Stuart Hall, Identités et cultures, 1 et 2, Paris, Amsterdam, 2017 et 2019.

10 Jean-François Bayart, Les études postcoloniales, un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010.

11 Par exemple : Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaine, La fracture coloniale. La société au prisme de l’héritage colonial, Paris, La découverte, 2005, Eric et Didier Fassin, De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La découverte, 2006, Marie Claude Smouts (éd.), La situation postcoloniale, Paris, Sciences Po, 2007, Bancel, Bernault et al, Ruptures postcoloniales, les nouveaux visages de la société française, Paris, La découverte, 2010.

12 Marie-Anne Paveau, « La panique décoloniale », La pensée du discours, 08.03.19, en ligne. https://penseedudiscours.hypotheses.org/17859

13 Alain Quemin, « L’inégale distribution du succès en art contemporain entre les nations à partir des palmarès des « plus grands » artistes dans le monde, analyse sociologique, Revue Proteus-Cahiers des théories de l’art, Que fait la mondialisation à l’esthétique ?, no 8, 2015, p. 24-38.

14 Christophe Genin, « Du monde fait le Tour du monde, l’expérience esthétique à l’ère du tourisme de masse », Revue Proteus –Cahiers des théories de l’art, no 8, 2015, p. 4-13.

15 Signals est un groupe d’artiste aux travaux expérimentaux, associant David Medalla, Li Yuan Chia, Paul Keeler, Gustave Metzger, avec une revue associée et un séminaire dans lequel se croiseront notamment Lygia Clark, Sergio de Camargo, Takis, Helio Oiticica.

16 Voir à ce sjet le programme de recherche sur la Biennale de Paris (1959-1985) à l’INHA, en partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky, les Archives de la critique d’art et l’Institut National de l’audiovisuel. www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-de-l-art-du-xviiie-au-xxie-siecle/au-prisme-de-la-biennale-de-paris.html

17 À ce sujet voir Spirit of Internationalism, 6 european collections 1956-1986, Van Abbemuseum et M HKA (21 Janvier 2012 – 19, avril 2012)

18 Kobena Mercer, « introduction », Cosmopolitan modernisms, Londres, INIVA, MIT, 2005

19 Ibid., p. 7. « Over the past two decades there has been a significant growth of interest in the work of artists from non-western countries and from minority backgrounds within the West. Such interest reflect the impact made by recent generations of artists, critics and curators who have brought questions to the visual arts that are critically informed by their culturally diverse background ».

20 Ulrich Beck, Qu’est-ce que le cosmopolitisme, Aubier, Paris, 2006.

21 D’après mes recherches préliminaires constitutives d’une étude sur les épistémologies féministes, décoloniales et queer en école d’art.

22 Système de crédits européen (European Credits Transfert System) mis en place lors des accords de Bologne en vue d’une reconnaissance des qualifications issues des études à l’échelle européenne.

23 Irene Peirera, Philosophie critique en éducation, Limoges, Lambert-Lucas, 2018.

24 Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero, 1974.

25 bell hooks, Teaching to Transgress, Education as the practice of freedom, Routledge, New York, 2010.

26 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, Revisited, New York, Basic Books, 2012.

27 Voir à ce sujet les revendications concernant les conditions de travail, de rémunération et de droits des artistes de W.A.G.E à New York mais aussi de La Buse à Paris ou encore du groupe G.A.R.A.G.E à Genève.

28 Christophe Kihm et Valérie Mavridorakis, Transmettre l’art, figures et méthodes. Quelle histoire ?, Dijon, Head et Presses du Réel, 2013, p. 19.

29 ANDEA (Association Nationale Des Écoles supérieures d’Art publiques).

30 Sur le sujet, lire le travail de Sarah Ahmed, On Being Included, Racism and Diversity in Institutional Life, Duke University Press, Durham, États-Unis, 2012.

31 Label de certification créé en 2008 dans la fonction publique pour promouvoir la diversité « afin de corriger les mécanismes de discrimination, en examinant l’ensemble des critères de discrimination définis par la loi, dont l’âge, le handicap, l’origine, le genre, l’orientation et l’identité sexuelles, les opinions syndicales ou religieuses, etc. », d’après la note du 12.04.2019 sur le Portail de la Fonction Publique.