Arash Hanaei, artiste iranien, vit et travaille à Paris depuis quelques années où, dit-il, il est un exilé volontaire. Il a passé une partie de la guerre Iran Irak en Angleterre, lorsqu’il était enfant, puis est retourné dans son pays. Invité à participer à des expositions collectives, organisées en Hollande, en Belgique, en Italie aux USA, il accompagne ses œuvres dans la mesure du possible. En France son travail, notamment Capital a été exposé au musée d’art moderne de la ville de Paris, et à la cité des arts où il a été accueilli en résidence. On a donc pu voir ses œuvres à Paris, mais les artistes iraniens ne sont souvent connus que d’une petite communauté de spécialistes et d’iranophiles, qui entretiennent des liens affectifs, culturels et intellectuels avec l’Iran. Parmi les artistes iraniens, les cinéastes sont les plus connus, leurs films sont appréciés, en France, plus que dans d’autres pays d’Europe. Le Centre Pompidou a dernièrement consacré deux rétrospectives à Panahi et Naderi. Les photographes ont bénéficié d’une plus grande visibilité parce qu’invités aux rencontres d’Arles en 2017, et quelques années auparavant au Musée de la monnaie et le musée du quai Branly en 2009. Les artistes iraniens les plus connus en Europe sont les artistes de la diaspora qui vivent en Allemagne, Belgique, Angleterre, Italie, France mais aussi USA, à Dubaï ; Ils gardent des liens avec leur pays dans la mesure du possible, lorsqu’ils ne sont pas interdits ou leurs œuvres prohibées.

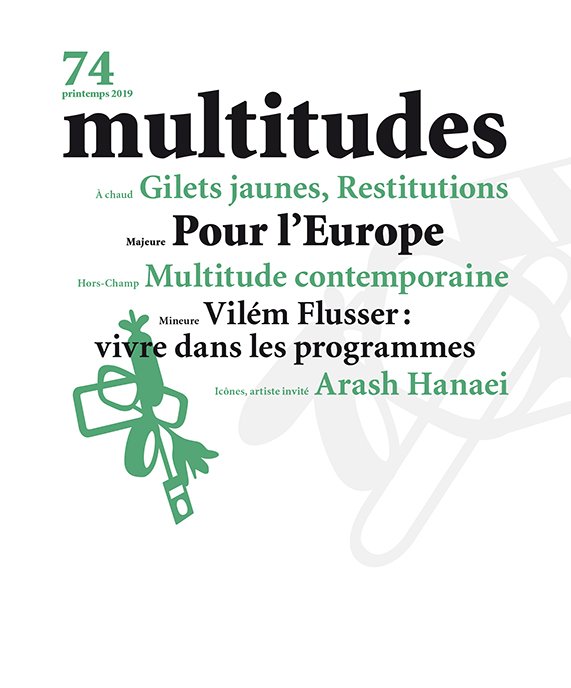

Les œuvres d’Arash Hanaei, présentées ici dans cet « icône » ont été en majorité réalisées à Téhéran, les autres produites en France, n’ont encore jamais été montrées.

Il s’agit d’œuvres d’inspirations très différentes : la capitale iranienne d’un côté et la banlieue parisienne de l’autre. Entre l’une et l’autre séries l’écart est grand, sans doute est-il afférent aux types d’urbanisme, à une culture calligraphique immémorielle et encore vivante en Iran, à l’appropriation idéologique de l’espace urbain par le pouvoir des religieux. D’entre les influences exercées sur le travail photographique d’Arash Hanaei il ne faudrait pas minimiser la part de l’exil qui accentue la perception des différences entre les pays, renouvelle les sources, idéalise les qualités de la terre d’accueil ou les diabolise.

Comment recevons-nous cela ? Ce qui est proche de l’artiste, l’Iran, nous est étranger, ce qui nous est familier lui est plus lointain, bien que vivant dans la région parisienne. De ces contradictions naissent souvent curiosité voire fascination pour l’autre inconnu. Il est même assez fréquent que le pays d’accueil se passionne pour l’autre en tant qu’il est autre, exerçant une pression sur l’artiste pour qu’il conserve et reproduise ses particularités. On appelle cela l’exotisme, attrait qui opère en deçà de toute valeur artistique.

Heureusement l’enjeu de l’image est pour Arash Hanaei ailleurs. Ce n’est ni le proche ni le lointain, ni l’autre ni le même qui l’intéressent, car ce n’est pas la réalité qui le requiert, celle que chaque appareil photo peut capter en appuyant sur le bouton. Ou alors lorsqu’on la prend pour ce qu’elle est : une pellicule/empreinte manipulable, convertie aujourd’hui en un ensemble de data recomposable à merci. Son travail se focalise sur des couches du visible qu’on ne voit pas, soit à cause d’un trop-plein qu’il faudra nettoyer soit au contraire à cause d’un cadre auquel il faudra ajouter force couleur pour que, scénarisé, on le voit. Dans tous les cas les images subissent un traitement numérique qui en les vidant de leur « chair » ou en les saturant de couleur, les éloigne de la « réalité ». La digitalisation débouche sur une sorte de radiographie d’un côté et une picturalisation fantasmagorique de l’autre. Cependant Arash Hanaei ne produit pas des images commerciales mais propose une lecture de ladite réalité commune en révélant les potentialités latentes ou non encore dépliées.

1. Capital, nom d’une série renvoyant autant à la capitale, Téhéran, qu’au nom du système économique, réunit des photographies de fresques murales, de panneaux publicitaires, d’enseignes « nettoyées » digitalement. Arash Hanaei vide les images d’une foule de détails de la vie urbaine pour ne conserver que des contours ; il retire à la ville son épaisseur pour faire apparaître des figures, des écritures, des portraits, que la surabondance de signes recouvre ou simplement empêche de voir. Les mots et les images inscrits dans la ville qu’il a choisi de montrer appartiennent à des époques différentes : avant et après la guerre Iran Irak.

Avant la révolution de 1979 la publicité était autorisée dit-il. Puis les Imams l’ont interdite, particulièrement celle concernant les produits d’importation étrangère – activité prohibée à son tour. L’affichage commercial a fait un léger retour à la fin des années 1990. Entre-temps, les images placardées dans la ville, en majorité réalisées sur les murs pignons, n’ont pas totalement disparu, mais elles ont changé de provenance et de sens, devenant des outils de la propagande de guerre et en faveur de la révolution islamique. La plupart des peintures murales, portraits et slogans sont des commandes publiques passées à des artistes. Elles représentent des chefs de guerre, des leaders religieux ou des soldats tombés au front, de simples martyrs. Certaines images appellent à la rébellion contre les USA qui ont soutenu les attaques chimiques de Saddam Hussein contre l’Iran. « Down with USA » s’inscrit dans ce contexte mais est toujours d’actualité.

« Toutes ces images traduisent la domination du regard sur l’espace urbain. Cette hauteur, ce surplomb font partie de la commande faite aux artistes. Ces figures sont la projection d’un pouvoir centralisateur. À travers elles on comprend comment le pouvoir exerce son influence sur la ville. »

« Après la guerre, commence une période de reconstruction qui oblige le régime à se départir des slogans idéologiques. La ville doit adoucir son modèle, s’ouvrir un peu aux couches moyennes et nanties qui vont investir. C’est ainsi qu’au nord de Téhéran, les montagnes vont être grignotées par les promoteurs privés et les entreprises de travaux publics. La publicité regagne les murs et les enseignes. J’ai autopsié la ville, pour retrouver les traces de ces changements. En effet les thèmes des affichages et les slogans changent au sortir de la guerre. Les appareils ménagers, les crèmes de beauté sont affublées de messages extraits des poèmes d’une écrivaine iranienne connue, Forough Farrokhzad, ou de slogans religieux. La loterie organisée par une banque, par exemple, est présentée comme une récompense pour une œuvre de charité ; la qualité de Moulinex affère à l’éternité, la crème à une renaissance. »

Autre conséquence de la révolution et de la guerre : un nombre considérable de morts et la multiplication de cimetières. Certains ont été détruits, ou vont l’être pour que s’efface le souvenir des exactions de la révolution. Mais il y a aussi Behest-e Zahra, le cimetière des martyrs de la guerre, et parmi les innombrables tombes, existe le carré des martyrs inconnus de la guerre. Les tombes ne portent pas de nom, c’est comme une archive muette. Mais les familles viennent s’y recueillir et rendre hommage à ces inconnus comme à leurs propres morts.

La ville de Téhéran est un palimpseste, sans doute comme toute ville, mais dans cette capitale plus que d’autres on peut lire à livre ouvert. Non seulement Téhéran est une jeune capitale, créée en 1795 par les Qajar, mais elle s’est étendue spatialement et sa population a augmenté de façon phénoménale en peu de temps. La ville est passée de 1,5 million d’habitants en 1956 à 9 millions en 2015 et 15 millions pour l’agglomération. La révolution islamique puis la reconstruction après la guerre avec l’Irak ont eu pour conséquence la création de nouveaux quartiers au nord et au sud de Téhéran et ont généré de grandes transformations urbaines. Les étapes de cette métamorphose sont encore repérables et ses couches déchiffrables. Arash Hanaei, tel un archéologue de la ville moderne, a extrait des images et des mots ensevelis dans le brouhaha urbain ; il a proposé des lectures graphiques, ébauché des récits transhistoriques, fait apparaître des glissements de sens quasi surréalistes – mais qui ne sont pas inhabituels dans une société où les interdits favorisent humour et jeux de mots.

L’écriture graphique privilégiée dans Capital n’est pas étrangère à la culture persane qui excelle depuis toujours dans la calligraphie. Celle-ci a fécondé des générations de graphistes, qui aujourd’hui ne se complaisent pas – sinon pour des raisons commerciale – dans la répétition du subtil geste calligraphique mais le repense à l’aune d’internet et de la digitalisation. La complexité et la rémanence du trait se sont traduites chez Arash Hanaei par la préséance donnée au trait dans l’architecture urbaine d’un côté et de l’autre par la redondance des fils, fibres et réseaux qui peuvent tout à la fois représenter des lignes suspendues, des connexions cérébrales, les câbles de raccordement, les écheveaux de ces fils qui accompagnent aujourd’hui les installations domestiques. Les fibres qui conduisent les datas sont omniprésents aujourd’hui, résidus matériels d’une civilisation immatérielle.

2. De nouvelles séries d’images, en couleur, réalisées en France à partir de 2016, sont d’une facture très différente qui a été inaugurée en Iran quelques années auparavant, en 2008. Ces images ne témoignent plus, ne documentent plus ; les murs sont muets, les êtres humains sont évacués sauf exception, l’intérieur est vide comme l’extérieur. Le silence est assourdissant. La répression hante ces images. Les portes sont cadenassées, les tanks miniaturisés ont pris la place des jouets, les barbelés surplombent les murs, le volley-ball se joue au revolver. Ces images, Recreationnal aera, ont été conçues en 2008 à la suite de la découverte des sépultures muettes des martyrs-sans-nom et peu avant la répression sanglante du « mouvement vert » de protestation contre les élections volées par Ahmadinejad et en faveur de l’élection du modéré Mir Hossein Moussavi.

Arash Hanaei s’établit en France l’année des doubles attentats terroristes à Charlie Hebdo et l’hyper casher en janvier 2015 et ceux du Bataclan et du Carillon en novembre de la même année. Ces tueries n’appartenaient pas à l’imaginaire des Français, ils n’étaient pas non plus prévus par des réfugiés qui ayant connu des années de guerre et de répression ont fui leur pays pour ces raisons. Les actes de guerre témoignent d’un monde traversé par des violences de part et d’autre, à l’est comme à l’ouest et font tomber pas mal d’illusions. Les frontières entre les régions pacifiques et guerrières tombent. À travers ses œuvres Arash Hanaei va renouer les fils entre la série iranienne Recreationnal aera et la New series, séries françaises de photos prises dans la banlieue parisienne où il habite. Il apprend par les journaux qu’un des terroristes a habité dans un hôtel non loin de son domicile quelques jours avant l’attentat. Cette proximité le surprend sinon l’affole.

La banlieue a l’air si calme. Les rues qu’il traverse, les pavillons et les immeubles devant lesquels il passe, les stades et terrains de foot qu’il longe sont déserts ; à cette heure très matinale, quand il part au travail, les lumières de la ville sont artificielles ; elles plongent le quartier dans une atmosphère inquiétante et féerique.

Les photos qu’il prend ont un air de famille avec les villages photographiés par Christoph Sillem autour de Disneyland dans le Val d’Europe et avec les « dead cities » de Guillaume Greff qui attendent leurs habitants, et leurs morts aussi, car les tombes ici sont muettes faute de défunts. Étonnant contraste : là-bas, sous les stèles anonymes gisent des morts surnuméraires non identifiés, ici des caveaux entrouverts attendent les mânes de quelque défunt ; rarement visitées là-bas les tombes seront bientôt effondrées, ici, récemment érigées, elles font l’objet d’un petit commerce. La vie comme la mort, tout est à vendre, dans la meilleure humeur.

Cette tranquillité est-elle de bon augure ? Ce pourrait être sinistre mais des couleurs, renchérissant sur les halos de lumières et des paysages révélés, saturent l’espace ; le sol, le ciel, les murs, les objets sont autant de surfaces colorées de rouge, de jaune, de vert. Le coloriage posséderait des vertus anti-stress lit-on dans les promos sur Internet. La ville devient un vrai feu d’artifice. Mais qui sont les artificiers ? Mais où sont les citadins ? Derrière leurs écrans ou leurs lunettes. Que regardent-ils : une cité idéale lisse, propre, ordonnée, chatoyante ? Un monde en réalité virtuelle (VR), où se superposent le là-bas et l’ici, la mer et les villes de l’est et de l’ouest, les militaires et les civils, où un pétrolier, l’orgueil d’une économie nationale, glisse sur la mer et les écrans ; le bateau est-il passé sous les radars, il n’y a plus personne pour décharger sa cargaison, qu’un chien sans maître ? Les objets flottent. Du monde, il ne reste plus que des images. Rêve ou cauchemar ? Rêve et cauchemar. Fire ! Fireworks, Watching VR, A ghost tanker prank, A volcano paper, A lost drone racontent les légendes. Le monde est un jeu d’enfant et de pirate. L’artiste qui trafique les images y participe. Avec Raster graphic effect un logiciel qui assiste le créateur, devance même les effets artistiques qu’il cherche à obtenir, l’art est un canular.

C’est une lecture possible, pas celle du photographe Arash Hanaei qui continue à prendre des clichés de ces lotissements et d’en produire une vision. Il n’y a pas de sa part de « désaffection du réel » pour reprendre une expression de Paul Virilio à propos du monde virtuel. Arash Hanaei continue d’immortaliser les pavillons qu’il côtoie et recouvre de vernis colorés. Il n’a pas notre culture ironique vis-à-vis de ces maisons « phénix » dont les constructeurs ont inondé le territoire pendant 50 ans avec la complaisance des maires. Mais de ces quartiers populaires qu’il a vidés de leur population, dont il a réduit les panneaux de signalisation au silence, il a fait des tombes. S’il ne s’agit pas de galéjade, comme nous l’avons d’abord imaginé, est-ce une façon, pour lui, de prolonger le souvenir de ces sépultures muettes des martyrs inconnus dont il dit que leur découverte a provoqué un tournant dans son travail ? Ces images pimpantes et tristes des quartiers qu’il habite sont-elles autant d’hommages rendus à ces milliers de victimes iraniennes, dont il est le lointain contemporain ?

Plusieurs lectures, éloignées, divergentes, superposables, sont possibles.

« We’re better off without us » ces lettres en néon bleu, en suspens au milieu de la rue, image réelle et trafiquée, pourraient résumer, en peu de mots, ce double versant de l’attraction et de l’aversion ; mais à qui s’adressent-elles aux vivants, aux migrants, aux touristes, aux spectateurs ?