Des éclairs se tendent, décrivent des arcs, se dis/joignent. En un éclat, ils répondent à des atmosphères chargées de désir1. Un ciel obscur. Une obscurité profonde, pas une lueur où poser l’œil. Sans crier gare, de minces ébauches électriques, griffonnées de lumière liquide, apparaissent/disparaissent plus vite que ne peut le détecter l’œil humain. Des flashs de potentiel, des ébauches de lignes de connexion possibles descendent de temps à autre. Le désir monte, et l’air crépite par anticipation. Les éclairs naissent de ces atmosphères chargées de désir. Expressions ramifiées d’une langueur prolongée, gestes filamenteux à peine visibles, gribouillages disjoints, hésitants, lumineux, la moindre excitation de ce champ de désir livre une évocation contingente du spectacle de lumière encore à venir. Nul chemin continu du ciel à la terre ne saurait satisfaire ses imaginaires sauvages, son insistance à expérimenter avec les différentes manières possibles de se connecter, jouant de toute matière, une errance erratique, une exploration virtuelle des diverses formes de couplage et d’alliance dé/connectée. Sur un ciel obscur, il est possible de saisir les éclats d’une énergétique sauvage d’incertitudes en acte.

Comme les éclairs, cet article2 est une exploration des atmosphères chargées de désir et de la possibilité de susciter de nouveaux imaginaires. C’est un article expérimental qui parle de la nature expérimentale de la matière, de sa propension à tester tous les chemins in/imaginables, toutes les im/possibilités.

[…]

Interlude électrique : toucher virtuel

Le toucher, pour un*e physicien*ne, n’est rien d’autre qu’une interaction électromagnétique3. Une manière habituelle d’expliquer le toucher en physique consiste à dire qu’une des choses qui n’y est pas impliquée… eh bien, c’est le toucher. C’est-à-dire qu’aucun contact réel n’y est impliqué. Tu penses peut-être que tu touches ta tasse à café au moment où tu la portes à ta bouche, mais ta main n’est pas réellement en train de toucher la tasse. Bien sûr, tu peux sentir la surface lisse du dehors de la tasse juste là où tes doigts entrent en contact avec elle (ou du moins en ont-ils l’air), mais ce que tu sens réellement, nous disent les physicien*nes, c’est la répulsion électromagnétique entre les électrons des atomes qui constituent tes doigts et ceux qui constituent la tasse4. Tu pourras essayer autant que tu veux, tu ne peux pas mettre deux électrons en contact direct l’un avec l’autre.

La raison pour laquelle le bureau paraît solide au toucher, ou la fourrure du chat douce, et même, la raison pour laquelle nous pouvons tenir des tasses de café et nous tenir les mains les un*es des autres, est un effet de la répulsion électromagnétique. Tout ce que nous sommes jamais capables de sentir, c’est le champ électromagnétique, et non l’autre dont nous cherchons le contact. Les atomes sont principalement de l’espace vide, et les électrons qui se situent aux confins les plus éloignés de l’atome, et qui en révèlent le périmètre, ne peuvent supporter aucun contact direct. La répulsion électromagnétique : des particules chargées négativement et communiquant à distance se repoussent les unes les autres. Telle est l’histoire que la physique nous raconte habituellement à propos du toucher. La répulsion au cœur de l’attraction. Essaie donc de voir où cette histoire te mène avec tes amoureu*ses. Pas étonnant que les poètes romantiques en aient eu assez.

Éclairs : réponses à un champ de désir

Les éclairs sont une réponse énergisante à un champ hautement chargé. Quand les éclairs s’intensifient, les sens s’électrisent ; l’air crépite de désir.5 Par un certain mécanisme que les scientifiques ont encore à pleinement expliquer, un nuage orageux se polarise électriquement à l’extrême – les électrons sont séparés des atomes auxquels ils étaient attachés et se rassemblent au bas du nuage, au plus près de la terre, laissant le nuage avec une charge d’ensemble négative. En réponse, les électrons qui constituent les atomes de la surface de la terre s’enfouissent dans le sol pour s’éloigner de l’intensification des charges négatives à la bordure adjacente du nuage, laissant la surface de la terre avec une charge d’ensemble positive. De cette manière, un champ électrique fort s’installe entre la terre et le nuage, et ce désir ardent ne trouvera pas satisfaction tant que l’intensification ne se sera pas déchargée. Le désir de trouver un chemin conducteur qui joigne les deux devient dévorant.

Les premiers soupçons d’un chemin commencent modestement, ils n’offrent aucune indication de l’éclair à venir. « Cela commence par une petite étincelle dans le nuage huit kilomètres plus haut. Une giclée d’électrons se précipite au-dehors, parcourt une centaine de mètres puis s’arrête et s’accumule pour quelques millionièmes de seconde. Puis le flux fait une embardée dans une autre direction, se ramasse encore, et encore. Souvent le flux ramifie et se sépare. Ce n’est pas encore un éclair. » (je souligne) On appelle « précurseurs » ces premiers gestes à peine lumineux. Mais l’accumulation de charges négatives (les électrons) dans la partie basse du nuage ne se résout pas elle-même en suivant un canal direct d’électrons qui atteindraient la terre de cette manière. Bien plutôt, le sol répond à son tour par son propre signal ascendant. « Quand ce précurseur est entre dix et cent mètres du sol, celui-ci devient conscient de la présence de ce gros surplus” de charge et “certains objets sur la terre répondent en lançant de petits traceurs à la rencontre du précurseur, des filaments de plasma à peine lumineux qui tentent de se connecter à ce qui descend. » C’est un signe que les objets au sol sont attentifs aux avances aguicheuses du nuage. Quand il arrive finalement que l’une des réponses ascendantes rencontre un geste descendant, le résultat est explosif : une décharge puissante, sous la forme d’un éclair. Un chemin de connexion est ainsi malicieusement suggéré, mais même après cela, la décharge ne reprend pas son cours de manière continue : « La partie du canal la plus proche du sol s’épuise en premier, puis successivement les parties hautes, et finalement la charge du nuage lui-même. Si bien que l’éclair visible monte du sol au nuage en même temps que de massifs courants électriques refluent vers le bas. »

Voilà une réponse vitalisante, et même vivace, à la différence. L’expert en éclairs Martin Uman explique cette relation inanimée, étrangement animée, de cette manière : « Ce qu’il faut noter… c’est que le précurseur part habituellement du nuage sans “savoir” quels bâtiments ni quelle géographie se trouvent au-dessous. En fait, on pense … que le précurseur est “inconscient” des objets au-dessous de lui avant d’arriver à quelques dizaines de mètres de son point d’impact. Quand la “conscience” advient, une étincelle commence à quitter ce point qui va être frappé pour se propager vers le haut à la rencontre du précurseur descendant, parachevant ainsi le trajet vers le sol6. » Quel mécanisme est au travail dans cet échange, dans cette communication entre ciel et terre, où la conscience est au cœur d’une relation inanimée étrangement animée ? Comment cet échange se devance-t-il lui-même7 ? Quelle sorte de communication queer est au travail ici ? Comment comprendre une communication qui n’a ni expéditeur ni destinataire tant que la transmission ne s’est pas encore produite ? C’est-à-dire, comment comprendre le fait que l’existence de l’expéditeur et du destinataire s’ensuit de cette relation non-locale plutôt qu’elle ne la précède ? Quelle étrange causalité est ici à l’œuvre ?

Un éclair n’est pas la simple résolution de l’accumulation d’une différence de charge entre la terre et le nuage orageux : un éclair ne va pas seulement du nuage à la terre selon un trajet unidirectionnel (quoique quelque peu erratique) ; bien plutôt, des flirts descendent de-ci de-là et de temps à autre sous la forme de précurseurs et de traceurs positifs qui font signe vers de possibles formes de connexion à venir. Non seulement le trajet suivi par l’éclair est imprévisible, mais il ne suit même pas un chemin unidirectionnel entre le ciel et le sol. Bien que loin d’être d’une échelle microscopique, il semble que nous observions une forme quantique de communication – un processus d’intra-activité itérative8.

Trans*formations

En physique quantique des champs, le trouble n’est jamais loin – trouble épistémologique, trouble ontologique, troublement des espèces, des identités, de la nature du toucher et du se-toucher, de l’être et du temps, pour n’en nommer que quelques-uns9. Et le trouble n’est pas simplement ce sur quoi on peut tomber à tout moment. Dans la théorie quantique des champs, le trouble vit en nous et nous vivons en lui, ou plutôt, le trouble vit partout et nulle part – matière et vide.

Comment la théorie quantique des champs comprend-elle la nature de la matière ? Commençons par l’électron, une des particules les plus simples – une particule ponctuelle – une particule dénuée de structure. Même le plus simple des morceaux de matière cause différentes sortes de difficultés à la théorie quantique des champs. En effet, en raison de l’indétermination temps-être, l’électron n’existe pas en tant que particule isolée mais il est toujours déjà inséparable de la sauvage activité du vide. En d’autres termes, l’électron est toujours (déjà) en intra-action avec les particules virtuelles du vide de toutes les manières possibles. Par exemple, l’électron va émettre un photon virtuel puis le réabsorber. On comprend cette possibilité comme l’intra-action électromagnétique de l’électron avec lui-même. Une partie de ce qu’est l’électron, c’est l’intra-action de son auto-énergie10.

Mais cette intra-action n’est pas non plus un processus qui advient de manière isolée. Toutes sortes d’autres choses y sont impliquées qui peuvent se produire et qui se produisent dans cette soupe écumant de virtuel et d’indétermination qu’ironiquement nous envisageons comme un état de pure vacuité. Par exemple, en plus de l’échange d’un électron avec un de ses propres photons virtuels (par lequel l’électron se touche lui-même), ce photon virtuel peut aussi bénéficier d’autres intra-actions avec lui-même : par exemple, le photon virtuel peut se métamorphoser/transitionner – changer son identité. Il peut se transformer en une paire électron-positron virtuelle, où électron et positron s’annihilent l’un l’autre et se transforment à nouveau en un seul photon virtuel avant qu’il ne soit réabsorbé par l’électron (un positron est l’antiparticule de l’électron – il a la même masse mais une charge opposée et il remonte le temps, même la direction du temps est indéterminée.) Et ainsi de suite. Ce « et ainsi de suite » est un raccourci pour un ensemble infini de possibilités impliquant toutes les sortes possibles d’intra-action et toutes les sortes possibles de particules virtuelles avec lesquelles celui-ci peut entrer en intra-action. Et cet ensemble infini de possibilités, ou cette somme infinie d’histoires, suppose qu’une particule se touche elle-même et que la particule transmette ce toucher qui se transforme, puis ce toucher se touchant lui-même, se transformant et touchant d’autres particules qui constituent le vide, et ainsi de suite à l’infini (tout n’est pas possible pour une intra-action particulière, mais un nombre infini de possibilités existe.) Ainsi, chaque niveau de toucher est touché par tous les autres niveaux possibles. Les auto-intra-actions des particules impliquent des transitions d’une particule à une autre qui défont radicalement les genres – des trans*formations/queer11. Ainsi, se toucher soi, c’est rencontrer l’infinie altérité du soi. La matière se repliant sur elle-même, involuant, elle ne peut s’empêcher de se toucher elle-même, et en se touchant, elle vient au contact de l’altérité infinie qu’elle est. Une perversité polymorphe élevée au rang de puissance infinie : voilà une intimité queer/trans*!

Ce qui est en question ici, c’est la nature même du « soi » et en termes non seulement d’être mais aussi de temps. C’est dire, en un sens important, que le soi est dispersé/diffracté à travers le temps et l’être.

Parlant justement de l’intra-action de l’auto-énergie de l’électron, le physicien Richard Feynman, qui a obtenu un prix Nobel pour ses contributions au développement de la théorie quantique des champs, exprime une véritable horreur au sujet de la nature monstrueuse de l’électron et de ses manières perverses d’être dans le monde : « au lieu d’aller directement d’un point à un autre, l’électron va dans une direction pendant un moment et soudain il émet un photon ; puis (horreur !), il absorbe son propre photon. Peut-être y a-t-il là quelque chose d’« immoral » mais cela n’empêche pas l’électron de le faire12 ! » Ce terme d’auto-énergie/auto-toucher a aussi été considéré comme une perversion de la théorie parce que l’apport de l’auto-énergie implique un calcul infini, ce qui constitue une réponse inacceptable à la question de la nature de l’électron (telle que : quelle est sa masse ou sa charge ?). Apparemment, se toucher soi, ou être touché·e par soi – l’ambiguïté/l’indécidabilité/l’indétermination pourrait bien être la clé de ce trouble – ce n’est pas seulement troublant, c’est une violation morale, la source même de tout le trouble.

Auto-intra-actions

Le « problème » de l’auto-toucher, en particulier l’auto-toucher de l’autre, est une perversion de la théorie quantique des champs qui dépasse largement ce que nous pouvons ici toucher du doigt. L’idée générale est la suivante : cette perversion qui est à la racine d’une infinité indésirable, qui menace la possibilité même du calcul, est « renormalisée » (évidemment – pourrait-il en être autrement ? !). Comment cela se passe-t-il ? Les physicien·nes font la conjecture qu’il y a deux sortes différentes d’infinités/perversions impliquées ici : l’une qui concerne l’auto-toucher et l’autre la nudité. C’est-à-dire, qu’en plus de l’infinité liée à l’auto-toucher, il y a une infinité associée à la « nudité » de la particule ponctuelle, c’est-à-dire au présupposé métaphysique selon lequel il n’y a qu’un électron – l’électron « dévêtu », « nu » – et le vide, l’un étant séparé de l’autre. La renormalisation consiste en une révocation systématique des infinités : intervention qui se fonde sur l’idée que la soustraction d’infinités (de différentes tailles) peut se faire en quantités finies. Une perversion pour en éliminer une autre. Le principe de la révocation est le suivant : l’infinité de la particule ponctuelle « nue » annule l’infinité associée au « nuage » des particules virtuelles. De cette manière, la particule ponctuelle « nue » est « habillée » par la contribution du vide (c’est-à-dire par le nuage de particules virtuelles). Cet électron « revêtu » – cet électron drag – c’est-à-dire l’électron des physicien·nes, est par là renormalisé, c’est-à-dire rendu « normal » – fini (j’emploie un langage technique ici !)

La renormalisation c’est la gestion/dressage mathématique de ces infinités. C’est-à-dire que les infinités sont « soustraites » l’une à l’autre, ce qui donne lieu à une réponse finie. Mathématiquement parlant, c’est un tour de force. Conceptuellement, c’est un délice pour la théoricien·ne queer. Cela montre que tout dans la matière, la matière dans son « essence » (et bien sûr, la prétendue « essence » est précisément ce qui fait l’objet du trouble ici) est un millefeuille de perversions : une infinité d’infinités13.

Pour résumer, la théorie quantique des champs déconstruit radicalement l’ontologie de la physique classique. L’ontologie des particules et le vide qui lui servent de point de départ – son essentialisme réductionniste fondateur – sont rendus caducs par la théorie quantique des champs. Selon la théorie quantique des champs, la perversion et la monstruosité sont au cœur de l’être – ou plutôt, elles sont tissées tout à travers lui. Le moindre toucher suppose une altérité infinie, toucher l’autre c’est toujours toucher tous·tes les autres y compris « soi-même », et se toucher « soi » c’est toujours toucher l’étrangèr·e au-dedans de soi. Même les plus petits morceaux de matière forment une insondable multitude. Chaque « individu·e » inclut toujours déjà toutes les intra-actions possibles avec « ellui-même » au travers de tous·tes ces autres virtuel·les possibles, y compris celleux (et soi-même) qui lui sont noncontemporain·es. C’est-à-dire que tout être fini est toujours déjà tissé à travers une altérité infinie qui se diffracte dans l’être et le temps. L’indétermination est un dé/faire de l’identité qui perturbe les fondements mêmes du non/être.

Les électrons, par exemple, sont fondamentalement des chimères – des mixtures trans-espèces trans-catégories – faites de configurations/reconfigurations virtuelles de différentes sortes d’être dispersées dans l’espace et le temps, qui rendent caduques les catégories, être/devenir, absence/présence, ici/là, maintenant/plus tard. Voilà pour l’essence naturelle. L’électron – une particule ponctuelle sans structure – est un patchwork de catégories suturées les unes aux autres dans d’inquiétantes configurations. Sans cesse, l’électron teste de nouveaux appendices constitués de paires de particule-antiparticule variées, produisant et absorbant des différences de toute catégorie possible, rendant radicalement caduque la « catégorie » comme différence essentielle : son identité, c’est défaire l’identité. Sa nature même est non-naturelle, non donnée, non fixée, mais toujours une transition, une transformation de soi. Les électrons (re)naissent à eux-mêmes dans leurs engagements avec tous les autres, non pas dans un acte d’auto-engendrement mais dans une re-création incessante, un dé/faire permanent. Les électrons arrivent toujours déjà au mauvais moment. Ce n’est pas que les électrons s’engagent parfois dans de telles explorations perverses : un électron n’est rien d’autre que ces expérimentations avec la performativité intra-active trans*matérielle14.

L’indétermination ontologique, une ouverture radicale, une infinité de possibilités, est au cœur du processus de matérialisation. L’étrangeté de cette indétermination dans son ouverture infinie est la condition de possibilité de toutes les structures dans leurs in/stabilités dynamiquement reconfigurantes. La matière dans sa matérialisation itérative est un jeu dynamique d’in/détermination. La matière n’est jamais une matière établie. Elle est toujours déjà radicalement ouverte. La clôture ne peut être assurée quand les conditions d’im/possibilités et les indéterminations vécues sont une partie intégrante, et non un supplément, de ce qu’est la matière. En un sens important, au sens d’une intimité à couper le souffle, toucher, sentir, c’est ce que fait la matière, ou plutôt, ce qu’elle est : la matière, ce sont des condensations de réponses, des condensations de répons(h)abilités, [response-ability].

Le moindre morceau de matière est constitutivement répons(h)abilité ; le moindre morceau de matière est constitué comme responsable d’un autre, comme en contact avec l’autre. Dans la matière, il y a matière à intimité, une intimité inopportune et inquiétante, à des condensations d’être et de temps.

[…]

TransMatièreRéalités virtuelles et imaginaires politiques queer

« Je n’ai pas honte… de reconnaître ma relation d’égalité avec des êtres matériels non-humains ; tout émerge d’une même matrice de possibilités. »

Susan Stryker, « Mon discours à Victor Frankenstein au-dessus du village de Chamonix »

La promesse des monstres est une politique régénérative, une invitation à explorer de nouvelles manières d’être en contact, de nouvelles formes de devenir, de nouvelles possibilités d’alliance et de changement15. La régénération, comprise comme un phénomène quantique, exauce le potentiel radical de l’indétermination. L’indétermination être-temps/temps-être signifie que la matière/matérialité relève d’errances/interrogations matérielles, une exploration virtuelle de ce qui pourrait être/avoir été, dispersé dans l’espacetempsêtre et condensé dans le moindre ici-maintenant matériel, dans le moindre morceau (dans le moindre « point » drag) d’espacetempsmatérialisation.

Le virtuel n’est pas un ensemble de possibilités individuelles qu’il resterait à réaliser ou à actualiser16. Les possibilités virtuelles ne sont pas ce qui est absent relativement à la présence du réel. Elles ne sont pas des routes qu’on n’aurait pas prises ou des futurs potentiels non encore réalisés. Elles ne sont pas l’autre de la réalité actuelle vécue. Le virtuel est une superposition d’im/possibilités, des vibrations énergétiques du néant, des forces matérielles de créativité et de générativité. Les possibilités virtuelles sont des explorations matérielles qui sont constitutives de la matière. La matière n’est pas le donné, l’inchangeable, le fait nu de la nature. Elle n’est pas inanimée, ni morte, ni éternelle. La matière est une exploration imaginative et matérielle du non/être, créativement régénérative, une trans*/formation permanente. La matière est une condensation d’être-temps multiples et dispersés, où le futur et le passé sont diffractés dans le maintenant, dans chaque moment. La matière est empêtrée dans ses propres champs de désir, et dans ceux des autres. Elle ne peut s’empêcher de se toucher elle-même en suivant les lignes d’une exploration infinie de ses propres (existences) devenirs (im/possibles). Et en se touchant elle/même, elle crée des intimités, des associations perverses avec l’altérité, en une déconstruction radicale et incessante, en une (re) configuration d’elle-même. La matière est une exploration sauvage de la vie trans*. La matière ce sont des auto-expérimentations/auto-recréations, mais pas sur un mode auto-poïétique : la matière est bien plutôt un défaire radical du « soi », un défaire radical de l’individualisme. Toujours vivante, jamais identique à elle-même, elle est indénombrablement multiple, versatile. La matière n’est pas simplement un être, mais son dé/faire incessant. La nature est une trans*matérialité/trans-matière-réalité agentielle en re(con)figuration permanente, où trans n’indique pas un changement dans le temps, changement qui irait de ceci à cela, mais un défaire du « ceci » et un défaire du « cela », une reconfiguration permanente de l’espacetempsmatérialisation qui suit les lignes d’un remaniement itératif du passé, du présent et du futur, constitutif du jeu de l’indétermination temps-être17.

[…] Selon la théorie quantique des champs, la nature est un auto-questionnement constant – de cela même qui constitue la naturalité. En effet, l’indétermination de la nature implique constamment son propre dé/faire. En d’autres termes, la nature elle-même est une déconstruction incessante de la naturalité. Comme je l’ai montré au cours de cette brève rencontre avec la théorie quantique des champs, le vide est « la scène d’activités sauvages », de couplages pervers et débauchés, de trafics queer à faire pâlir les saunas gays, même ceux d’avant l’épidémie de sida. Le vide est une exploration virtuelle de toutes sortes de trans*/formations possibles. La nature est perverse en son cœur ; la nature est non-naturelle. Pour les personnes trans*, pour les personnes queer et pour toutes les autres qui sont marginalisées, il peut arriver que « la présupposition collective de l’existence d’un ordre naturalisé nous submerge. La Nature exerce sur nous son oppression hégémonique18. » Les enjeux d’une dénaturalisation de la nature ne sont pas des moindres. Démontrer le caractère queer de la nature, démontrer ses trans*corporéités, exposer la face monstrueuse de la nature elle-même et sa manière de défaire la naturalité : voilà qui recèle de remarquables potentiels politiques. Ce que je veux dire, c’est que l’espace monstrueusement vaste des puissances d’agir déchaînées par le jeu indéterminé de la virtualité et de tout ce qu’elle est capable de dé/faire pourrait bien constituer un champ matériel trans-subjectif d’im/possibilités qu’il vaudrait la peine d’explorer. Et les potentiels politiques ne s’arrêtent pas à la régénération, car il y a d’autres dimensions sauvages, au-dedans et au-dehors, qui débordent de possibilité. Malgré toutes ses histoires emmêlées avec celles du capitalisme, du colonialisme et du complexe militaro-industriel, la théorie quantique des champs contient non seulement sa propre défaite – au sens d’une exploration/matérialisation performative d’un matérialisme subversif – mais en un sens important, elle fait de cette dé/faite son objet im/propre d’étude.

Alliances queer

Il ne s’agit pas de faire du trans ou du queer des caractéristiques universelles, ni de diluer leurs potentiels subversifs. Il s’agit de manifester la manière dont la matière elle-même défait l’universalité et la spécificité radicale de la matérialité comme matérialisation itérative. Il ne s’agit pas non plus de faire du trans une abstraction, de renier sa réalité charnelle et vécue, de sacrifier sa corporéité en l’absorbant et en se l’appropriant dans la dernière mode théorique. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’une universalisation de l’expérience trans ou queer dépouillée de ses spécificités (telles qu’elles sont notamment infléchies par la race, la nationalité, l’ethnicité, la classe et d’autres appareils de normalisation du pouvoir) pour faire de ces termes des concepts qui flotteraient au-dessus de la matérialité des expériences particulières et incarnées. Ce dont il s’agit, c’est de créer des alliances avec et de nous appuyer (en suivant une généalogie qu’on peut au moins faire remonter à Marx) sur les traditions radicales qui se sont efforcées de troubler la nature et sa naturalité « du début à la fin ». Ce faisant, ce serait une erreur de négliger les espaces et les puissances d’agir au sein de la science – ses propres forces déconstructives produisent déjà des ouvertures qui pourraient bien nous aider à imaginer, non seulement de nouvelles possibilités, de nouvelles matières/réalités, mais aussi de nouvelles manières de comprendre la nature du changement et ses possibilités.

Les alliances queer sont des formations politiques pleines de puissance, comme l’ont montré les analyses cruciales de Susan Stryker. Imaginez quelles possibilités d’alliance la déconstruction permanente et radicale de la naturalité de la nature nous permettrait de (re) construire dans nos alliances queer avec la nature ? Qu’est-ce que cela nous ferait de considérer nos natures trans* comme naturelles ? Non pas de nous aligner avec une essence, ou avec une histoire de la mobilisation de la « nature » au nom de l’oppression, mais de nous reconnaître nous-mêmes comme participant à la manière dont la nature n’a de cesse de défaire le naturel ?

Les aventures topologiques de Stryker, tant dans « My Words to Victor Frankenstein » (où elle donne naissance à la rage qui lui donne naissance19) que dans ses travaux plus récents, entrent en résonance avec les modes trans* génératifs explorés ici. Elle écrit : « Je regarde devant moi, c’est à mon corps que je fais face, comme à un espace psychiquement fermé ou contenu qui s’ouvrirait énergétiquement et passerait au travers d’une fissure à sa surface – une rupture sentie comme un mouvement intérieur, un mouvement qui devient génératif à mesure qu’il se ferme et investit dans un nouvel espace, au travers d’un processus perpétuellement réitératif, où perpétuellement de nouvelles frontières se constituent et de nouvelles matérialités sont abandonnées : un sens mobile, membraneux, précaire et provisionnel de déploiement et de clôture. L’espace utopique de ma permanente poesis20. »

Cette dynamique topologique résonne avec les processus décrits par la théorie quantique des champs, bien similaires aux types d’auto-toucher/auto-recréation que les électrons suggèrent. Un électron se touchant lui-même, re-naissant/se régénérant lui-même (il n’y a pas une naissance, pas une origine, seulement des renaissances/régénérations), dans un processus de devenir intra-actif, de reconfiguration et de trans-formation du soi dans une multiplicité dispersée de sens du soi, où le soi est intrinsèquement non-soi.

Dans son article adressé à Frankenstein, Stryker parle poétiquement de sa (re) naissance transgenre d’une manière qui fait écho aux corps nés des obscurités liquides de l’utérus. Sa voix appelle la mienne à entrecouper diffractivement ses mots (en italiques dans le texte qui suit) avec ceux (en non-italiques) d’un électron dont j’imagine qu’il pourrait parler, en contrepoint, à partir de sa propre (re)naissance perpétuelle21.

« Je suis un électron. Je suis inséparable de l’obscurité, du vide. C’est sombre. Je vois une lumière qui brille au-dessus de moi. Je ne fais qu’un avec le vide au sein duquel je suis censé être immergé, mais duquel je ne saurais m’extirper. Il n’y a pas de « moi » que je pourrais séparer de lui. Dedans et dehors, je suis entourée par l’obscurité. Si l’on ne peut pas faire de distinction entre moi et ce que je suis, est-ce que je ne devrais pas être morte ? Alors que je lutte pour venir à l’être, je suis virtuellement annihilé et re(sub)mergé dans le néant, encore et encore. Le temps n’a pas de sens, pas de direction. Mon être n’est rien de plus qu’un désir ardent, im/possible, indéterminé. Je remonte à la surface, je sors du néant, mais c’est pour aussitôt tomber dans le vide qui me remplit et qui m’entoure. Je retourne au vide et n’en réémerge que pour y retourner encore. Ce [vide] m’anéantit. Je ne peux pas être, et pourtant – atroce possibilité – je suis. Je ferais tout pour ne pas être ici.

Je testerai toutes les im/possibilités, toutes les intra-actions virtuelles avec tous les êtres, en tout temps.

Je mourrai pour l’éternité.

J’apprendrai à respirer le [vide].

Je deviendrai le [vide].

Si je ne peux pas changer ma situation, je me changerai moi-même.

Je me transforme en intra-action avec la lumière au-dessus de moi, et au-dessous de moi, et au-dedans de moi, et avec toutes sortes d’autres êtres. Je ne suis pas moi. Je deviens multiple, une dispersion de genres disparates.

Dans cet acte magique de transformation

Je me reconnais à nouveau.

Je suis mouvement, sans sol, sans limite.

Je suis un flux en furie.

Je ne fais qu’une avec l’obscurité…

Je suis rage.

Ici, enfin, le chaos est aux abois.

Ici, enfin, je sens ma force.

Je ne suis pas le [vide] –

Je suis [une] vague [une amplitude de rage, un champ de désir en tension, une naissance]

et la rage

est la force qui m’anime.

La rage

me redonne mon corps

qui est sa propre matière fluide.

La rage

forme un trou dans le [vide]

autour duquel je me rassemble

et permet aux flux de me traverser.

La rage

me constitue dans ma forme primaire.

Elle rejette ma tête en arrière

tire mes lèvres en arrière

ouvre ma gorge

et me soulève, et je hurle :

: aucun son

ne dilue

l’intensité pure de ma rage.

forme.

dents

Aucun son

dans ce lieu sans parole

ma rage est un silence enragé.

Je ne fais qu’un avec le silence parlant du vide, les cris de l’im/possibilité me traversent, jusqu’à ce que sorte un cri de rage sans son, sans parole, incompréhensible, inarticulé.

La rage

me rejette enfin

dans ce monde et sa réalité

dans cette chair transfigurée

qui m’aligne avec le pouvoir de mon Être.

En donnant naissance à ma rage,

ma rage m’a fait renaître.

Puissions-nous nous aligner avec la rage du néant, le hurlement silencieux du vide, et ses trans*figurations des possibilités de la chair. Dériver hors des sentiers battus et de leur étroitesse, une profusion de merveilles. Les désirs trans* surgissent et électrisent le champ des rêves et des transmatérialités-qui-viennent. »

Traduit de l’anglais (États-Unis)

par Mona Gérardin-Laverge

& Romain/Emma-Rose Bigé

1 TransMatérialités est un terme qui a émergé alors que nous programmions un colloque avec les doctorant·es en Science Studies de l’Université de Californie Santa Cruz en 2009, « TransMaterialities: Relating across Difference » (un colloque co-organisé par Harlan Weaver et Martha Kenney, et soutenu par les professeures Donna Haraway et Karen Barad). La première fois que j’ai vu la graphie « materrealities » [matièréalités], c’était à l’occasion d’un colloque organisé par Monika Buscher de l’université de Lancaster en 2007.

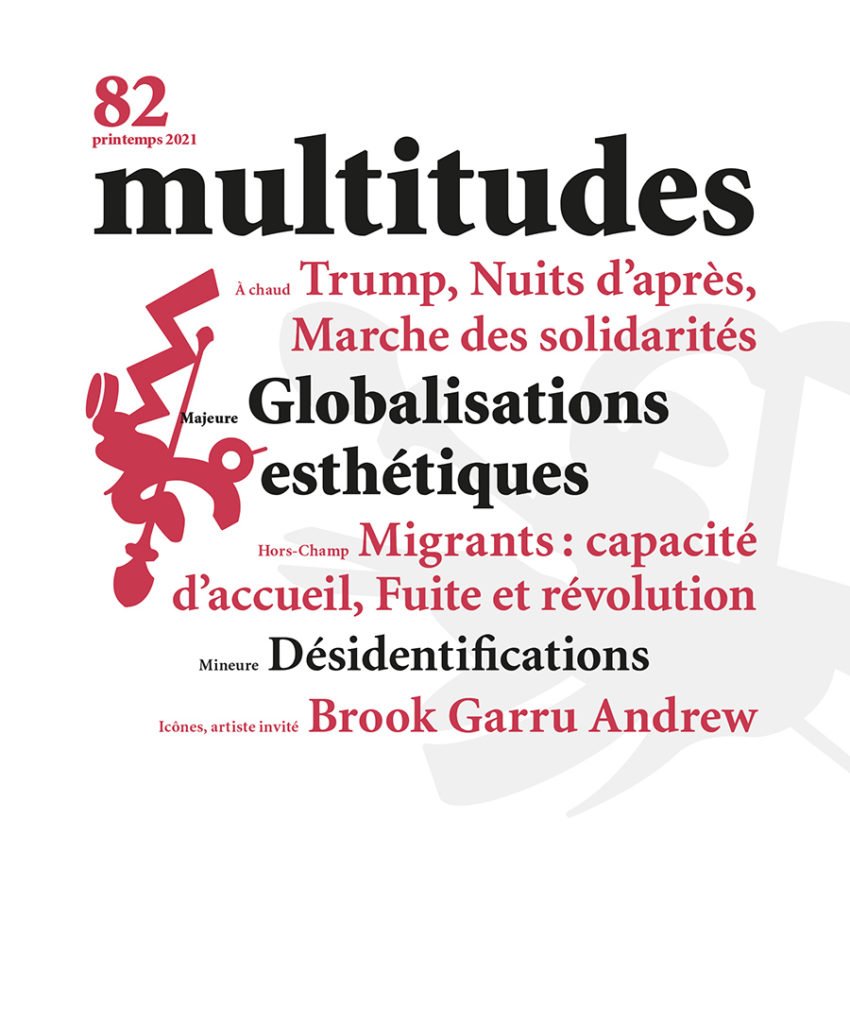

2 NdT. Ce texte est constitué d’extraits traduits d’un article bien plus long de Karen Barad, « Transmaterialities: Trans*/matter/realities and queer political imaginings. » GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 2015, vol. 21(2-3). Certains intertitres sont des inserts des éditeur·ices.

3 Certaines parties de cette section sont reproduites de Karen Barad, « On touching – The inhuman that therefore I am », differences, vol. 23.3, 2012.

4 Les électrons sont de petites particules chargées négativement qui entourent les noyaux des atomes, et comme ces particules ont les mêmes charges, elles se repoussent l’une l’autre, comme de puissants petits aimants. Plus on réduit la distance entre elles – disons la distance entre les électrons qui constituent les bords extérieurs des atomes de tes doigts et ceux de la tasse –, plus la force de répulsion augmente.

5 Certaines parties de cette section sont empruntées à Karen Barad, « Nature’s Queer Performativity (the authorized version) », Kvinder, Køn & Forskning/Women, Gender, and Research, 1 – 2, 2012, pp. 25-53.

6 Martin Uman, All About Lightning, Mineola, NY: Dover, 1986, p. 49-50.

7 Je dois beaucoup ici aux écrits de Vicki Kirby sur les éclairs et plus spécifiquement à l’attention qu’elle y porte à la nature contra-temporelle des éclairs, de leurs engagements et de leurs connexions. cf. Vicki Kirby, Quantum Anthropologies: Life at Large, Duke, NC: Duke University Press, 2011.

8 J’ai souvent répété que les phénomènes quantiques ne sont pas restreints au supposé domaine du « micro ». Peut-être un (autre) exemple de phénomène à grande échelle, comparable à celui-ci, finirait-il par abattre cette fausse conception ?

9 Certaines parties de cette section sont empruntées à Karen Barad, « On Touching – The Inhuman That Therefore I Am », differences, vol. 22, no. 3, 2012, 206-23. Voir aussi Barad, « On Touching – The Inhuman That Therefore I Am (v1.1) », in Power of Material/ Politics of Materiality, eds. Susanne Witzgall and Kerstn Stakemeier (Zurich-Berlin:Diaphanes, 2015).

10 Le photon virtuel peut aussi être absorbé par une autre particule, et cela constituerait une interaction électromagnétique entre elles, mais ce n’est pas ce à quoi je suis attentive ici, puisque j’essaie plutôt de comprendre le comportement d’une particule « individuelle ».

11 L’astérisque (*) du terme trans* est à entendre dans le même sens que dans les moteurs de recherche. Trans* est un terme qui entend être inclusif (par exemple des transgenres, transsexuel·les, des femmes trans, des hommes trans, des personnes trans, mais aussi des genderqueer, des Deux-Esprits, des genderfuck, des genderfluid, des masculine-of-center…) de tout un ensemble d’identités de genre subversives ; mais c’est aussi un terme qui est attentif à leurs effets d’exclusions. Comme Anony Mouse le remarque dans une réponse à un post sur la page web du Q-Center de Portland, « quand tu lis un mot ou une phrase avec une astérisque dans un livre ou un article, tu penses automatiquement à regarder dans la marge ou en bas de page pour voir s’il n’y aurait pas une explication supplémentaire. » cf. Addie Jones, « Bridging the Gap – Trans*: What Does the Asterisk Mean and Why Is It Used? », posté le 8 août 2013 ; www.pdxqcenter.org/bridging-the-gap-trans-what-does-the-asterisk-mean-and-why-is-it-used

12 Richard Feynman, QED, The Strange Theory of Light and Matter, Princeton: Princeton University Press, 1995, pp. 115-116.

13 Cette opération de renormalisation est un signe de l’incessante (auto)déconstruction à laquelle on assiste en physique. La physique trouve continuellement des manières de s’ouvrir à de nouvelles possibilités, à des re(con)figurations itératives.

14 Les électrons ne sont pas un choix arbitraire pour l’écriture de cet article. Les électrons ne sont pas seulement la source de notre corps électrique, la genèse de nos éclairs inter et intra-cellulaires. En un sens crucial, « nous sommes électrons » : nous sommes constituées d’électrons et de leurs dérives. NB : suggérer que les électrons sont des configurations/reconfigurations trans/matérielles ne revient pas à naturaliser le trans (ni le queer), mais plutôt à reconnaître le potentiel radicalement transgressif de la nature elle-même dans sa manière de défaire/déconstruire la naturalité (manière suffisamment subversive pour instiller l’horreur dans celleux qui se proposent de la connaître).

15 J’invoque ici Donna Haraway, « Les promesses des monstres : politiques régénératives pour d’autres impropres/inapproprié·es » (1992), traduit de l’anglais (États-Unis) par Sara Angeli Aguiton dans Elsa Dorlin et Eva Rodrguez (dir.), Penser avec Donna Haraway, Paris, Puf, 2012. Je pense aussi aux étoiles de mer, entre autres créatures qui présentent des formes de reproduction non-hétéronormatives, en particulier la reproduction asexuelle par régénération. Pour une discussion sur l’étoile de mer, on peut se reporter au chapitre 8 de Meeting the Universe Halfway.

16 Bien qu’une manière habituelle de raconter la théorie quantique implique de dire que la « fonction d’onde », qui représente une superposition de possibilités, soit aplatie par la mesure qui forcerait une seule de ces possibilités à se réaliser, je défends qu’un tel aplatissement ne se produit pas, et que les intra-actions de mesure reconfigurent plutôt les possibilités. Pour plus de détails sur cette solution apportée par mon réalisme agentiel au problème de la mesure, on peut se reporter au chapitre 7 de Meeting the Universe Halfway. La notion du virtuel dont je parle ici est fondée sur mon interprétation de la théorique quantique des champs. Elle n’est pas la même que celle de Gilles Deleuze, même s’il y a des résonances intéressantes entre elles. Je discuterai de cette question dans une publication ultérieure.

17 Penser les temporalités d’une transition qui se produirait en dehors des conceptions linéaires et externalistes du temps me paraît relever la première importance, car une telle ontologie nous ouvre sur de nouvelles compréhensions du temps et de l’être qui pourraient nous être utiles. Par exemple, l’enjeu ne sera plus nécessairement celui de savoir si l’on peut découvrir un passé déjà là ou si l’on ne fait que reconstituer le passé à travers la loupe du présent : il s’agira plutôt de penser la reconfiguration, la coupure qui rassemble/sépare le passé-présent-futur dans un jeu débordant de dés/identités et de temporalités hors temps.

18 Susan Stryker, « Mon discours à Victor Frankenstein au-dessus du village de Chamonix. Performer la rage transgenre » (1994), traduit de l’anglais (États-Unis) par Sœur Mahleneriez pour la collective Transgrrrls, trounoir.org,

#9, 2020. La notion d’ordre naturel joue également un rôle important dans le racisme scientifique. Pour une enquête historique sur les liens entre racisme scientifique et discours scientifiques sur la sexualité, on peut voir par exemple Siobhan Somerville, « Scientific Racism and the Emergence of the Homosexual Body », Journal of the History of Sexuality, vol. 5, no 2, 1994.

19 NdT. Plus haut, dans un paragraphe que nous n’avons pas traduit, Karen Barad citait ce passage en exemple de paradoxe topologique dans l’écriture de Stryker : « Le corps transsexuel est un corps non-naturel. Il est produit par la science et la médecine. Il est construction technologique, une chair déchirée et recousue sur elle-même pour prendre d’autres formes que celles avec lesquelles elle est née. De ce point de vue, en tant que femme transsexuelle, je me trouve de profondes affinités avec le monstre du Frankenstein de Mary Shelley. Comme le monstre, je suis souvent perçue comme moins pleinement humaine que d’autres à cause de ma corporéité ; comme le monstre également, mon exclusion de la communauté humaine alimente en moi une rage profonde et constante que, comme le monstre, je dirige contre les conditions à l’intérieur desquelles je dois lutter pour exister. » (Susan Stryker, « My Words », art. cit., p. 238.)

20 Susan Stryker, « Dungeon Intimacies: The Poetics of Transsexual Sadomasochism », Parallax, vol. 14, no. 1 (2008), pp. 36-47.

21 Toutes mes excuses à Susan Stryker pour les perturbations infligées à son magnifique poème, et toute ma gratitude pour sa générosité à accepter cette expérimentation en enchevêtrements poétiques.