Flibustiers de l’art. Flibustiers des institutions. Flibustiers des rues.

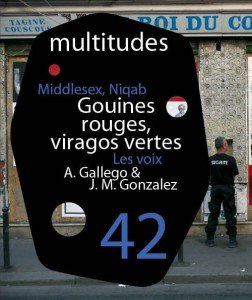

Meneuse de revue et non d’artistes patentés avec un grand A, Antonio Gallego photographie, peint, dessine, manie les mots, colle et décolle, crée depuis l’aube des années 1980 des sérigraphies et monte ici et là de drôles de maquettes utopiques. Ce curieux personnage, aussi joliment politique que définitivement fêtard, navigue entre l’affichage soixante-huitard, les collages lettristes, l’héritage situationniste et les Communards d’Ernest Pignon-Ernest et ses fresques perdues… de Paris et d’ailleurs.

Meneuse de revue lui aussi, José Maria Gonzalez salit jours et nuits, depuis aussi longtemps que son compère de la flibuste, une multitude de carnets dont les traces vitales, parfois, hantent ensuite quelque mur. Encre, peinture, stylo, crayon, colle et photocopieuse, tous les outils alimentent sa soif d’expression aussi franche que paradoxale, à la fois gourmande et minimaliste, quelque part entre la poésie du graphzine, le constructivisme russe et les ombres blanches ou à l’aérosol noir des façades… de Paris et d’ailleurs.

Un rouge-gorge sur une tête de mort

Antonio Gallego et José Maria Gonzalez ne sont pas des corsaires de la commande contemporaine, à la solde de quelque puissance privée ou publique, à exposer dans un château rutilant du patrimoine national ou à provoquer doctement dans l’un de ses temples du marché de l’art parisien. Ils ne se revendiquent pas pour autant purs pirates, hors-la-loi des océans métropolitains en quête d’une marge désormais introuvable ou d’un underground de pacotilles. Non, ces deux métèques dégingandés à la gouaille de vikings ressembleraient plutôt à deux libres capitaines de la flibuste urbaine, n’aimant rien tant qu’emmener, selon les ripailles, une horde de racailles créatives dans leurs navires du moment.

Le plus balisé de ces vaisseaux, piloté par tous deux, se nomme Rouge Gorge. Soit une revue sans périodicité définie, genre un ou deux numéros par an, dédiée à l’exploration du dessin contemporain sous toutes ses formes et méformes, de la presse quotidienne à l’atelier d’artiste, du fusain au tatouage, de l’encre qui fâche à la gouache qui fuit et autres méthodes imprévisibles. À chaque épisode, une quarantaine d’invités investissent l’espace papier. Pour un résultat à la hauteur du logo de la chose : un oiseau chanteur posé comme si de rien n’était sur une accueillante tête de mort.

Moitié civilisé, moitié sauvage : UN NOUS

Les autres navires des deux flibustiers sont plus éphémères et se déclinent en une myriade de « structures collaboratives » dont l’objet est d’écumer les villes et leurs lieux autorisés ou non. UN NOUS, par exemple, a signé à l’automne 2009 à la Biennale de Lyon « une ville utopique, enfermée dans un caisson de six mètres par cinq. Un grand volume, comme une pièce »… Mais cette maquette n’était qu’une part de l’œuvre globale et trouvait des échos non seulement sur la surface extérieure de cette sculpture cubique, mais sur des murs et autres devantures de boutiques plus ou moins abandonnées de l’ancienne capitale des Gaules. « Nous avons agi à la fois dans et en dehors de l’espace qui nous était alloué par la Biennale », expliquent d’une même voix les deux flibustiers. Ils étaient pour le coup accompagnés de Patrick Pinon et ses figures de ses danseurs urbains, et de Roberto Martinez, poète et placardeur de mots – tous deux ayant d’ailleurs embarqué dans le vaisseau de ce numéro 42 de Multitudes. « Nous avons beaucoup agi à la périphérie de l’exposition, en mode préparé ou improvisé, et pas toujours de façon clairement autorisée, racontent-ils. Nous avons collé des affiches, dont certaines faisaient écho à la pièce utopique de la manifestation officielle. Mais nous avons également animé un “workshop” avec des jeunes en difficulté à Vaulx-en-Velin. La force du projet UN NOUS, c’est de multiplier les écritures, les médias, les énergies, les singularités, autour d’un objectif commun sans la moindre nécessité d’un unique chef d’orchestre et avec à chaque fois des acteurs différents. »

Punks de la « old school »

« Nous n’appartenons pas au monde du graffiti, qui a toujours été notre voisin plus ou moins fréquentable, expliquent Antonio Gallego et José Maria Gonzalez, mais à l’univers plus large du “street art” et du graphzine, tel qu’ils se sont développés en France, avec et après le punk plus que le hip hop. Les plus jeunes parlent de nous comme de la “old school”, et ils nous associent à des artistes tels Blek le rat et ses pochoirs, Jérôme Mesnager et ses peintures de silhouettes blanches, Miss Tic ou encore les frères Ripoulin. S’il faut parler de références, on ajouterait bien à cette liste deux personnages plus anciens, ayant marqué la fin des années 1960 et les années 1970. Ernest Pignon-Ernest, pour le côté aussi abouti que politique de ses collages ; et Gérard Zlotykamien, qui s’est fait connaître grâce à ses personnages en forme d’ombres, faits de quelques ronds et peints à l’aérosol, silhouettes qui ont envahi à une époque l’immense chantier du “trou des Halles”. Zlotykamien était un peintre sur châssis, on ne peut plus traditionnel, puis il a vu un film sur Hiroshima et il est resté tétanisé devant ces ombres de corps de victimes de l’explosion atomique, projetées sur les murs. Cet ami d’Yves Klein et des Nouveaux Réalistes a dès lors lâché la toile pour jeter sur les murs les visages de ses “éphémères”, comme il les appelait lui-même. »

Flibustiers du « Street art »

Depuis plus d’une génération, Antonio Gallego et José Maria Gonzalez ont initié avec d’autres rebelles tranquilles pas mal de collectifs, s’inscrivant tous peu ou prou dans une démarche d’appropriation, voire de détournement de l’espace urbain.

Alors qu’ils sont étudiants, avant même que le premier entre aux Arts Déco et le second aux Beaux-Arts, ils lancent avec d’autres acolytes « Banlieue-Banlieue », pow wow d’artistes se jouant en banlieue (d’où ils sont issus), avec des créateurs de ces mêmes périphéries et d’ailleurs, en écho amusé des grandes manifestations culturelles de métropoles, genre Paris New York, Paris Berlin ou Paris Paris… Avec déjà de la peinture en direct et des repas gratuits sur le pouce pendant des concerts de punk ou plus tard de pop mondialisée ou déjantée, le tout bercé par une ribambelle de formes d’expression. Il y aura ensuite, au gré des groupuscules et des humeurs, UN NOUS bien sûr, les troupes baladeuses des allotopies avec Roberto Martinez, les détournements de boîtes de bouquinistes de l’ami Patrick Pinon ou encore la fabrique artistique de tracts des bien nommés TRACT’eurs.

Chaque invitation, chaque événement, est pour eux matière à joyeux débordement, au risque du chaos, voire de l’accident esthétique… Mais avec ce pari, vieux comme le premier crobard du premier saltimbanque néandertalien, que l’art appartient à tous, voire que chacun peut selon les circonstances s’improviser artiste avec un « a » ne serait-ce que liliputien, bien loin des frasques en dollars et dorures des Jeff Koons et autres Damien Hirst. Ainsi le passage de Gallego et Gonzalez à Chennai (ex Madras) au cœur de l’Inde en janvier 2010, dans le cadre de Bonjour India, est-il d’abord le prétexte à des ateliers avec des étudiants de là-bas, mais aussi, au final, de dessins à même le sol puis de collages avec des enfants des rues. Là se situe tout l’enjeu de leur démarche : casser la barrière entre le dit artiste et le dit spectateur, mais aussi entre tous genres de créations et de créateurs, avoués ou non, se voulant amateurs ou professionnels. Il y a dans cette dérive comme un air de « post-modernisme » qui en irrite certains. Une absence de cadre dont le danger pourrait être un défaut de densité. Mais à l’inverse, il se dégage de leur posture, refusant tout statut, une liberté gourmande, en phase avec le meilleur des douces rebellions de notre aujourd’hui.

L’esprit copyleft dans la sueur des rues

« Dès que l’artiste s’institutionnalise, dès qu’il signe d’une façon stylistique, même une œuvre commune, affirme Antonio Gallego, l’esprit disparaît…

– Faire vivre et revivre cet esprit, surenchérit José Maria Gonzalez, c’est ce qui nous motive, non dans des collectifs, mais des structures collaboratives qui changent sans cesse…

– Même dans les grandes manifestations où nous sommes invités, notre désir est de permettre la multiplication des prises de paroles, pas seulement les nôtres et sous toutes leurs facettes. Le détournement y est un langage naturel. À la Force de l’Art en 2006 au Grand Palais ou plus tard à la Biennale de Lyon par exemple, le UN NOUS, rouge et noir avec la typo blanche, peut être vu comme un clin d’œil à la CNT, à la Catalogne libre, à l’autogestion. Mais c’est ce même esprit qui, au début des années 2000, nous a rapproché, Roberto Martinez et moi, des gens du copyleft et de la licence Art libre qu’a conçu avec d’autres Antoine Moreau… Le copyleft a été pour nous une façon de réinvestir la question politique, non de façon frontale, genre le NPA part à l’attaque des propriétaires, mais en décalage, en reparlant de partage, de coopération, d’autogestion, de création libre…

– Et avec une singularité, clame pour finir José Maria : cet esprit copyleft, très fort sur Internet et dans lequel nous nous retrouvons, nous tentons de l’investir dans la rue, avec nos corps, nos crayons, nos feutres, nos aérosols et nos pots de colle. Ce qui nous réunit tous deux, c’est une pratique plastique, pleine de tâches, d’odeurs de barbecue et de chimie de l’affiche, de sueur et d’improvisation hédoniste.